국내 연구진이 이산화탄소(CO2)를 없애는 동시에 수소와 전기를 더 쉽고 빠르게 생산하는 기술을 개발했다.

울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학부 김건태 교수팀이 멤브레인(분리막)이 필요 없는 멤브레인 프리 수계 금속-이산화탄소 배터리를 개발했다고 밝혔다.

김건태 교수팀은 선행 연구에서 수계 금속-이산화탄소 시스템을 세계 최초로 개발한 바 있다.

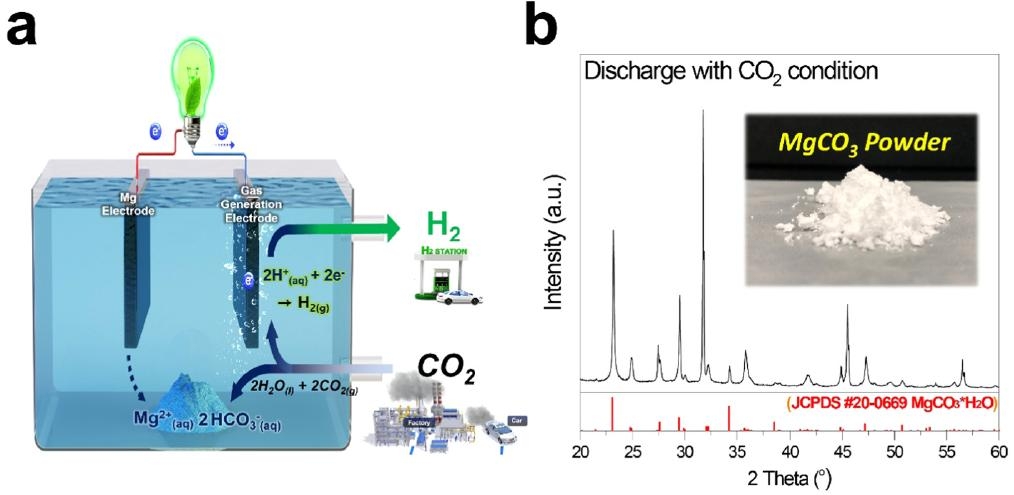

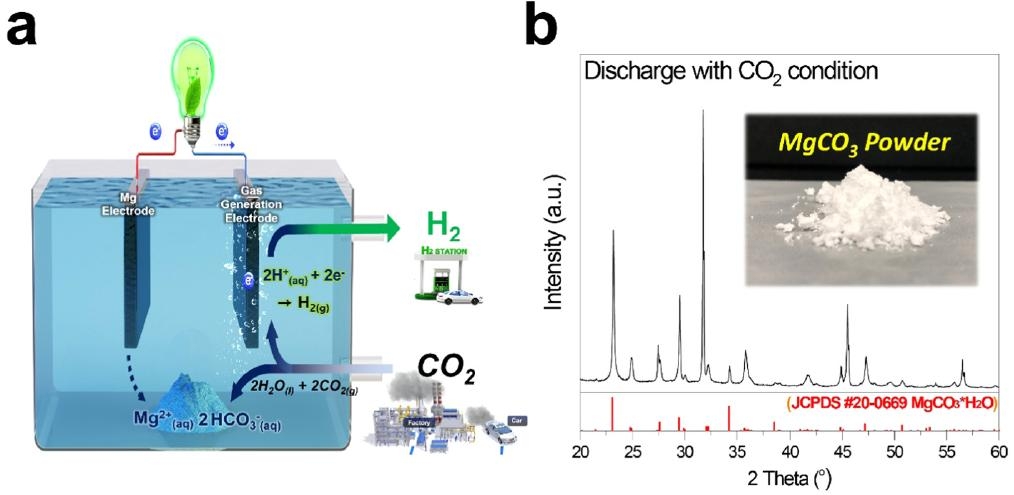

이산화탄소가 녹아 산성화된 물에서 자발적으로 발생하는 화학 반응으로 이산화탄소를 수소와 전기로 바꾸는 시스템으로, 최근 개발한 멤브레인 프리 수계 금속-이산화탄소 배터리는 기존 수계 금속-이산화탄소 시스템과 달리 전극 분리막이 없어 제조 공정이 간단하며 한종류의 전해질만으로 지속적인 동작이 가능한 것으로 알려졌다.

이산화탄소가 녹아 산성화된 물에서 자발적으로 발생하는 화학 반응으로 이산화탄소를 수소와 전기로 바꾸는 시스템으로, 최근 개발한 멤브레인 프리 수계 금속-이산화탄소 배터리는 기존 수계 금속-이산화탄소 시스템과 달리 전극 분리막이 없어 제조 공정이 간단하며 한종류의 전해질만으로 지속적인 동작이 가능한 것으로 알려졌다.

음극(마그네슘 금속)과 수계 전해질, 양극(촉매)만 필요하다는 점에서 수소자동차 연료전지와 유사한 구조이지만 촉매가 물속(수계 전해질)에 있으며 음극과 도선으로 연결돼 있다.

물에 이산화탄소를 불어넣으면 전체 반응이 시작돼 이산화탄소는 사라지고 전기와 수소가 만들어지며 수소 발생 효율이 92%로 높고 발생 속도도 매우 빠를 뿐만 아니라 충전 반응에서 생성되는 산소와 염소도 유용하게 사용할 수 있는 장점이 있다.

이산화탄소를 제거하는 동시에 유용한 자원을 생산하는 CCUS(Carbon Capture‧Utilization‧Storage: 탄소 포집 저장 활용)는 쓸모없이 버려지는 이산화탄소를 화학적으로 전환해 메탄올(Methanol), 유기화합물, 플래스틱 등 고부가가치 생성물이나 전기에너지를 만들어내느 기술로 주목받고 있다.

그러나 이산화탄소를 전기에너지 생산에 활용하는 금속-이산화탄소 전지는 에너지를 생산하면서 고체 형태의 탄산염이 전극에 쌓여 방전 용량이 점점 줄어들고 안정성이 떨어진다는 한계점이 있었다.

수계-금속 이산화탄소 시스템은 금속-이산화탄소 전지와 달리 반응 생성물이 기체와 이온 형태로 존재해 지속해서 구동 가능한 효율적인 기술로 평가되고 있다.

김건태 교수는 “제조 과정은 단순화하면서도 이산화탄소 활용도를 더 높인 멤브레인 프리 기술로 수계 금속-이산화탄소 시스템의 상용화를 앞당길 수 있을 것”이라며 “더 많은 파생 연구로 이어질 연구”라고 강조했다.

연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지인 나노 에너지(Nano Energy)에 1월4일자로 온라인 공개돼 출판을 앞두고 있으며 연구 수행은 한국동서발전, 과학기술정보통신부-한국연구재단 등의 지원으로 이루어졌다. (강윤화 선임기자)

이산화탄소가 녹아 산성화된 물에서 자발적으로 발생하는 화학 반응으로 이산화탄소를 수소와 전기로 바꾸는 시스템으로, 최근 개발한 멤브레인 프리 수계 금속-이산화탄소 배터리는 기존 수계 금속-이산화탄소 시스템과 달리 전극 분리막이 없어 제조 공정이 간단하며 한종류의 전해질만으로 지속적인 동작이 가능한 것으로 알려졌다.

이산화탄소가 녹아 산성화된 물에서 자발적으로 발생하는 화학 반응으로 이산화탄소를 수소와 전기로 바꾸는 시스템으로, 최근 개발한 멤브레인 프리 수계 금속-이산화탄소 배터리는 기존 수계 금속-이산화탄소 시스템과 달리 전극 분리막이 없어 제조 공정이 간단하며 한종류의 전해질만으로 지속적인 동작이 가능한 것으로 알려졌다.