중국 의존도가 큰 국내 산업이 무리 없이 난관을 극복하기는 쉽지 않다는 것이 전문가들의 견해이다.

중국에 대한 수출 의존도가 매우 높은 가운데 중국이 수입을 줄이고 있어 대응할 방법이 마땅치 않고, 자동차·반도체·석유화학을 중심으로 중국 투자의 후유증이 상당하며, 달러화 강세의 영향이 계속되고 있는 가운데 원화, 위안화보다 엔화 약세가 두드러져 일본산에 비해서도 경쟁력이 떨어지고 있다.

일본산이 중국, 인디아에 그치지 않고 미국, 유럽 시장까지 장악해가고 있어 발붙일 틈새가 발견되지 않고 있다.

중국 경제 침체를 말할 때 흔히 2022년 성장률 목표 5.5% 달성 불가능, 제로 코로나 정책(코로나19 확산을 막기 위한 도시 봉쇄)을 들고 있으나 사실은 장기 고도성장의 후유증으로 일컬어지는 빈부격차, 부동산 버블, 과다부채 등으로 이미 곯아 있다는 것이 정설이다. 해결이 쉽지 않다는 것이다.

일본 제일생명경제연구소는 최근 제로 코로나 정책 지속 및 글로벌 인플레이션 영향으로 중국 경기가 더욱 악화될 것으로 전망했다.

상하이·베이징 등 대도시 봉쇄 조치가 해제됐으나 제로 코로나 정책 고수에 따라 감염자 이동을 제한하는 상황이 반복되고 있고, 최근에는 코로나19 확진자가 늘어나고 있어 경기 침체가 가속화될 가능성이 높아지고 있기 때문이다. 중국은 코로나19 확진자 재확산으로 2022년 3월 상하이, 5월 베이징이 차례로 봉쇄되며 수출중단, 공급망 교란이 발생한 것으로 파악된다.

여기에 세계적인 인플레이션, 미국의 초고속 기준금리 인상 등으로 글로벌 경기 악화가 가속화되고 있어 중국도 민간 제조업·서비스업의 영업실적 악화가 불가피해 경기 침체를 가중시킬 우려가 제기되고 있다.

중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50 수준에서 변동하고 있으나 국내외 수주가 줄어들고 고용 회복이 더뎌 경기의 발목을 잡고 있고, 비제조업 PMI도 50 수준으로 떨어진 것으로 나타나고 있다.

더군다나 금융정보기업 차이신과 S&P 글로벌이 발표하는 민간 수출·중소기업의 경기를 반영하는 제조업 지표는 정부 통계와 대조적으로 생산(47.3), 신규수주(47.1), 수출용 신규수주(45.5) 모두 50을 밑돌 뿐만 아니라 급격히 하락해 생산 감축 압력이 가중되고 있다.

중국이 앞으로도 수입을 줄일 수밖에 없는 것으로 해석되는 대목이다.

특히, 국내 석유화학산업은 중국이 수입을 줄이면서 홍역을 치른 바 있으나 앞으로가 더 걱정이다.

국제유가가 배럴당 97-98달러를 오르내리는 상황에서도 에틸렌과 프로필렌이 800-900달러 수준에서 등락했으나 브렌트유가 머지않아 90달러 밑으로 폭락하면 또다시 추락할 수밖에 없고 아로마틱도 미국 영향으로 버티고 있으나 장담할 수 없다. MEG는 생산할수록 적자가 확대되고 있다.

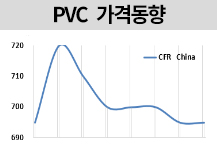

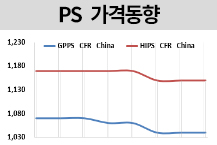

폴리머는 더 비상이다. PE는 에틸렌과의 스프레드가 제로에 가까워 적자가 확대되는 가운데 역전 가능성이 높아지고, PP도 프로필렌에 역전당할 위기에 처해 있다. PVC는 장기 호황을 뒤로 하고 적자가 불가피하고, PS·ABS는 고공행진 장기화로 엄청난 수익을 올렸으나 반토막 신세를 면치 못해 코로나19 이전으로 후퇴했다.

중국 수요 감소에 가동률 감축으로 대응함으로써 근근이 버티고 있으나 한계가 뚜렷해지고 있으며, 2023년에는 적자 누적으로 생사의 갈림길에 들어설 우려도 상당하다.

국내 석유화학기업들은 1990년대 초반의 적자사태가 다시 도래할 있다는 점을 인식하고 만반의 대비책을 세울 것을 권고한다.