중국이 PVDF(Polyvinylidene Fluoride) 생산 확대에 총력을 기울이고 있다.

PVDF는 내후성, 내약품성이 우수한 불소계 수지로 전기자동차(EV)용 LiB(리튬이온전지), 태양광 패널, 수처리막, 코팅 분야에 투입되고 있다.

중국은 유럽‧미국이 불소계 화합물 생산‧사용을 규제하고 있는 가운데 PVDF 출발원료인 형석 매장량이 풍부하다는 강점을 살려 투자를 가속화하고 있다.

중국 시장은 2025년 약 15만톤으로 현재에 비해 2배 이상 성장할 것으로 예상된다.

중국, 신에너지용 불소 화학제품 수급 타이트

PVDF는 신에너지 관련산업 육성에 필요한 소재로 2060년 탄소중립을 선언한 중국 정부의 쌍탄목표에 상당히 부합하는 것으로 평가되고 있다.

공업‧정보화부, 발전개혁위원회 등 관계당국은 2022년 3월 석유‧화학산업의 고도 발전을 위한 의견을 통해 PVDF 등 불소 화학제품을 신증설 장려 대상인 고기능 화학제품으로 분류했다.

중국은 PVDF 수요가 2022년 7만톤 수준에 불과했으나 전기자동차 LiB 용도를 중심으로 증가세가 이어질 것으로 전망하고 신증설 투자를 확대하고 있다.

PVDF는 LiB 양극재에 활물질을 접착시키는 바인더와 분리막의 내구성을 높이는 코팅 등에 사용되고 있으며, 최근에는 태양광 패널 보호를 위한 백시트용 수요도 증가하고 있다.

중국 정부는 제로코로나 정책과 함께 전기자동차 보급에 박차를 가함으로써 LiB용 PVDF 수급이 타이트해진 것으로 파악된다.

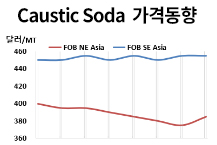

2021년 봄 톤당 11만위안이던 중국 내수가격은 이후 꾸준히 상승하며 2022년 말 40만위안 이상으로 4배 이상 폭등한 것으로 알려졌다.

중국은 불소수지를 포함해 불소계 화합물 출발원료인 형석의 최대 산출국으로 원료 조달 면에서 유리한 지위를 확보하고 있다.

미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 중국은 2021년 형석 생산량이 540만톤으로 세계 전체의 60% 이상을 차지하고 있다. 중국산 형석은 순도가 높은 것으로 평가된다.

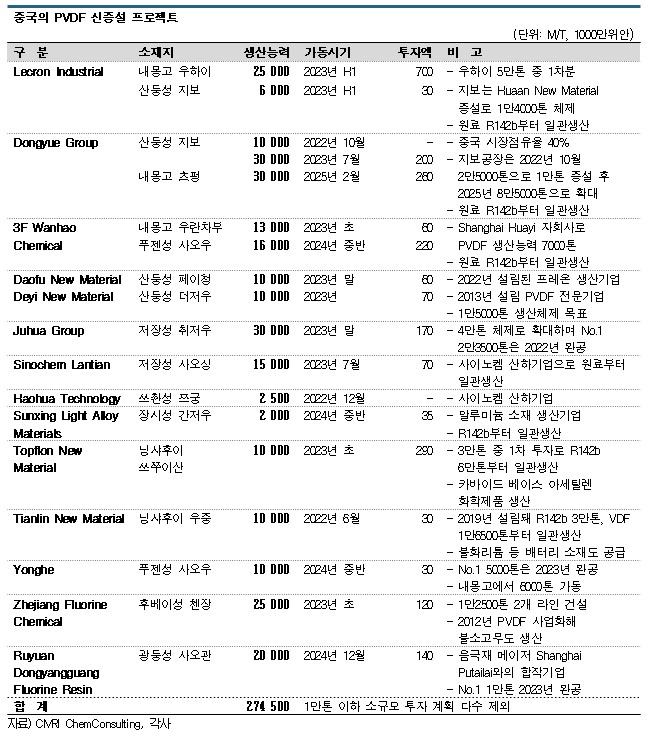

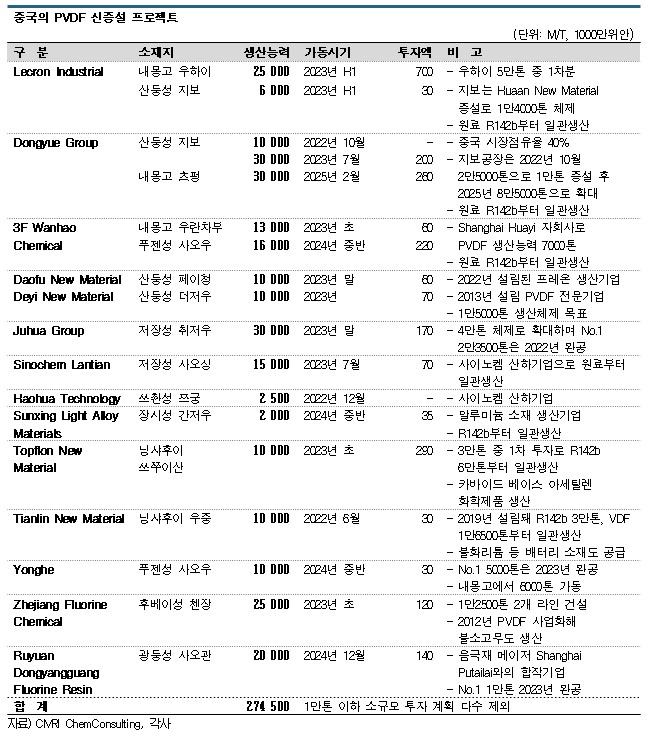

2022-2024년 30만톤 신증설 추진

중국은 2022년 말 PVDF 생산능력이 8만톤 수준이고 신규 참여 생산기업이 많은 편이나 기존에 프레온류나 불소 화합물을 생산하는 곳이 상당수인 것으로 파악된다.

산둥성(Shandong) 소재 Lecron Industrial과 Dongyue Group, 상하이시(Shanghai)의 3F Wanhao Chemical 등은 PVDF 원료 R142b 등 프레온류 메이저로 일관생산체제 구축이 용이한 것으로 알려졌다.

닝샤후이족자치구 소재 Topflon New Material Technology 등 카바이드(Carbide) 화학제품 생산기업이 아세틸렌(Acetylene)부터 VCM(Vinyl Chloride Monomer), VDC(Vinylidene Chloride)로 유도해 PVDF까지 일관생산한 사례도 있다.

Lecron Industrial은 2021년 장시성(Jiangxi) 화학기업과 함께 내몽고자치구에 PVDF 5만톤 플랜트를 건설하고 R142b부터 일관생산하는 대규모 프로젝트를 공개했다. 1차 완공 시기는 2023년이며, 생산설비와 함께 재생에너지 발전설비까지 도입하며 총 70억위안(약 1조4000억원)을 투자할 예정이다.

자회사 Huaan New Material도 2022년 중반 PVDF 5000톤 라인을 가동했고 Huaan New Material 독자적으로 PVDF 6000톤, R142b 1만1000톤 건설을 준비하고 있다.

중국 최대 메이저인 Dongyue Group은 2022년 10월 지보시(Zibo)에 LiB용 PVDF No.2 1만톤 공장을 완공함으로써 No.1 플랜트와 함께 그룹 전체 생산능력을 2만5000톤으로 확대했다.

R142b 2만5000톤 및 VDF(Vinylidene Fluoride) 2만톤에서 이어지는 일관생산체제를 통해 CATL, BYD 등 현지 LiB 메이저들을 수요기업으로 확보하고 있다.

앞으로는 지보시와 내몽골자치구 츠펑시(Chifeng)에서도 각각 3만톤을 건설해 그룹 생산능력을 2025년 말까지 8만5000톤으로 확대할 계획이다.

글로벌기업들도 장쑤성(Jiangsu) 창수시(Changshu)에서 투자를 진행하고 있다.

일본 쿠레하(Kureha)는 2024년 완공을 목표로 생산능력을 1만5000톤으로 3배 확대하고 있으며, 세계 최대 메이저 지위를 보유하고 있는 프랑스 아케마(Arkema)는 기존 플랜트를 50% 증설해 2만톤 체제를 확보하고 2023년 상반기에 신규 라인을 건설할 방침이다.

벨기에 솔베이(Solvay)는 2022년 5월 생산능력을 1만톤 이상 추가함으로써 2배 증설한 바 있다.

중국은 2022-2024년 계획된 신증설만으로 PVDF 생산능력이 약 30만톤 추가될 것으로 예상되나, R142b는 생산능력이 확대되는 만큼 대부분 자가소비에 투입될 예정이어서 일관생산체제를 갖추지 않은 PVDF 생산기업들은 가동률이 떨어질 것으로 우려되고 있다.

미국‧유럽은 생산규제 강화

세계적으로는 PVDF를 포함해 PFAS(Polyfluoroalkyl Substance) 역풍이 본격화되고 있다.

유럽연합(EU) 화학제품청(ECHA)은 네덜란드, 독일 등 5개국의 제안에 따라 REACH 규제를 통해 다양한 용도에서 PFAS 생산 및 사용을 제한하는 방안을 검토하고 있다.

이후 EU 의회가 어떻게 판단하는지에 따라 2025년부터 유럽에서 관련 규제가 시작될 가능성이 있는 것으로 파악된다.

미국은 2021년 환경청이 일부 PFAS 사용규제안을 발표했고 2022년 12월에는 불소수지 메이저인 3M이 2025년 말까지 PFAS 생산에서 철수한다고 선언했다.

유럽‧미국이 신증설 투자에 나설 가능성이 희박해지고 있는 가운데 PVDF 등 고기능 불소계 수지 최대 시장이자 최대 생산기지인 중국의 영향력이 앞으로도 확대일로를 걸을 것으로 예상된다.

쿠레하, 중국 1차 증설 일본으로 선회

쿠레하(Kureha)도 2030년까지 PVDF 증설을 진행한다.

쿠레하는 2024년까지 장쑤성 창수시의 PVDF 생산능력을 현재의 3배 수준인 1만5000톤으로 확대할 예정이었으나 중국 정부 인가를 얻지 못하고 있고 중국의 제로코로나 정책으로 경기침체가 심화됨에 따라 일본에서 증설하는 방안을 검토하고 있다.

2023회계연도(2023년 4월-2024년 3월) 시작한 3개년 경영계획 기간 중 일본 후쿠시마현(Fukushima)의 이와키(Iwaki) 사업장에서 증설할지 혹은 계획대로 중국에서 증설할지 결정하고 이후 미국에 신규 플랜트를 건설함으로써 일본-중국-미국으로 이어지는 안정공급체제를 확립할 방침이다.

PVDF는 LiB 양극용 바인더가 주요 용도로 우수한 압전특성과 쿠레하의 가공기술을 활용해 터치패널 용도로도 투입하고 있다.

쿠레하는 현재 일본 이와키 6000톤, 중국 창쑤 5000톤 플랜트를 가동하고 있으며 글로벌 수급타이트가 심화될 것으로 예상됨에 따라 2030년까지 대규모 신증설을 계속할 계획이다.

쿠레하는 글로벌 수요 증가에 대비해 2021년 7월 중국 증설 계획을 공개한 바 있으나 이후 미국-중국 무역마찰이 장기간 이어지고 2022년 8월 미국 인플레이션 감축법(IRA) 통과로 중국에서 생산한 배터리 소재는 사실상 미국에서 사용할 수 없게 됨에 따라 중국 대신 일본에서 증설해야 한다는 의견이 대두되고 있다.

2025년까지 진행하는 증설은 일본 혹은 중국에서 추진하고 창쑤 플랜트는 2025년 이후 1만톤 설비 도입을 진행한다. 이후 2단계로 2030년까지 미국에 신규 플랜트를 건설하는 방안을 검토하고 있다.

쿠레하는 PVDF 수요가 고급 차종 수요가 높은 유럽‧미국을 중심으로 증가할 것으로 예상하면서도 유럽은 러시아-우크라이나 전쟁으로 불확실성이 확대된 상태이고 형석을 남아프리카에서 조달해야 하는 등 지리적 과제가 많아 주저하고 있다.

반면, 미국은 높은 인건비가 우려되나 PVDF 원료 형석의 생산지인 멕시코만에 인접한 장점이 있고 중국은 주요 형석 생산국일 뿐만 아니라 최근 경차도 전기자동차 전환이 이루어지고 있어 가격경쟁력 확보가 가능한 것으로 판단하고 있다.

터치패널 필름 수요 개척 등 고부가화 추진

쿠레하는 솔베이와 경쟁하는 글로벌 PVDF 메이저로 최근 PVDF가 보유한 압전특성과 기존 가공기술을 활용함으로써 터치패널용 필름을 개발했으며 2024년 필드 테스트를 실시할 예정이다.

그동안 LiB 양극용 바인더에 주로 투입됐던 PVDF를 자동차·일반기기 터치패널용으로도 공급함으로써 사업 확대를 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

쿠라레는 이미 PVDF를 연신가공한 압전성 필름 KF Piezo를 공급하고 있으며 2019년 차세대형 터치센서를 개발한 영국 스타트업 CTT(Cambridge Touch Technologies)에게 출자한 바 있다.

손가락으로 터치한 부분이 미약한 변동에 따라 전기신호로 바뀌는 압전성을 활용함으로써 스마트폰이나 자동차 디스플레이에서 사용 가능할 것으로 기대하고 손가락으로 직접 터치하는 것 뿐만 아니라 눈의 움직임에도 반응할 수 있을지 다양한 가능성을 모색하고 있다.

최근에는 소재 공급 외에 가공을 통한 고부가가치화로 새로운 사업영역을 개척하고 있다.

터치패널용 센서 용도 개발이 고부가가치화의 일환으로 압전성 필름에 센서 기능을 부여하는 가공기술을 확립함으로써 다운스트림으로 사업을 확대했다는 평을 받고 있다.

PVDF의 압전성을 조력발전 시스템에 활용하기 위해서는 미국에서 진행되고 있는 대규모 프로젝트에 참여하고 있다. PVDF가 파도의 움직임을 감지함으로써 발전하는 시스템으로 해외기업과 연계해 상용화할 예정이며 오픈 이노베이션 가속화도 계획하고 있다.

기존 바인더 용도에서는 접착성을 높였으나 유동성을 보유할 수 있도록 함으로써 활물질을 도포하기 쉬운 상태로 만드는 기술을 개발하고 있으며 앞으로도 배터리 고기능화에 따른 활물질 변화 및 관련 생산 프로세스 변화에 적극 대응해나갈 계획이다. (강윤화 책임기자: kyh@chemlocus.com)