중국 경제 침체가 글로벌 화학산업 회복을 가로막는 요인으로 부상하고 있다.

중국은 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 팬데믹(Pandemic: 세계적 대유행) 이후 기대만큼 경제 회복이 이루어지지 못하고 있다.

화학산업은 연평균 7%대 성장을 이어가고 있으나 부동산 시장 침체가 심각하고 스마트폰, 자동차 등 화학제품이 주로 투입되는 전방산업 수요가 되살아나지 못하고 있어 중장기적으로 글로벌 화학 시장 침체에 미칠 영향이 상당할 것으로 우려된다.

부동산·스마트폰 마이너스에 화학산업 7%대 성장

중국 경제는 2023년 상반기에 기대만큼 회복하지 못한 것으로 나타났다.

중국 국가통계국에 따르면, 중국은 상반기 GDP(국내총생산)가 59조3034억위안(약 1경802조원)으로 전년동기대비 5.5% 증가했고 매출 2000억위안 이상 대기업의 부가가치총액은 3.8% 늘어 호조를 나타냈다.

다만, 국영기업과 주식회사 모두 4.4% 증가했으나 외국계 및 홍콩·타이완·샤먼(Xiamen)은 0.8% 성장에 그쳐 2022년과 비슷한 수준에 머물렀다.

제조업 부가가치총액은 4.2% 증가했으며 주요 41개 분야 가운데 26개가 플러스 성장한 것으로 파악된다.

화학원료·화학제품 제조업은 7.4% 증가했으나 석유·천연가스 채굴업은 0.8% 감소했고 자동차는 신에너지 자동차(NEV) 보급을 타고 13.7% 증가한 것으로 나타났다.

화학원료·화학제품 제조업은 7.4% 증가했으나 석유·천연가스 채굴업은 0.8% 감소했고 자동차는 신에너지 자동차(NEV) 보급을 타고 13.7% 증가한 것으로 나타났다.

주요 620개 생산품목 가운데 331개는 생산량이 상당량 증가했다. 원유 가공량은 3억6358만톤으로 9.9%, 에틸렌(Ethylene) 생산량은 1543만톤으로 3.8%, 가성소다(Caustic Soda)는 2017만톤으로 2.5%, 합성섬유는 3382만톤으로 3.9% 늘어났다.

반면, 집적회로 생산량은 1657억개로 3.0% 줄었고 스마트폰 역시 5억747만대로 9.1% 감소해 미국과의 무역마찰영향을 받은 것으로 판단된다.

자동차 생산대수는 1310만대로 6.1% 증가했다. 신에너지 자동차가 361만대로 35.0% 급증하며 전체 성장세를 견인했다. 신에너지 자동차는 앞으로도 성장세가 계속된다면 2023년 전체 생산대수가 2022년 688만대를 초과할 것으로 예상된다.

수출총액은 6조9768억위안(약 1271조2427억원)으로 4.8% 감소한 반면, 자동차 수출액은 호조를 나타냈고 상하이(Shanghai) 남항은 자동차 수출대수가 15만대로 186% 폭증했다.

부동산은 상반기 전체적으로 침체된 것으로 평가된다.

전국 부동산 개발 투자액은 7.9% 줄었고 주택 투자가 7.3% 감소해 전체 투자액 감소에 큰 영향을 미친 것으로 파악된다.

헝다그룹(Evergrande Group)의 경영 재건은 실현 가능성이 낮은 것으로 파악되며 부동산 평가액 역시 여전히 낮은 수준에 머무르고 있다.

고정자산 투자액은 3.8% 증가해 부동산에 비해 호조를 나타냈으나 국영기업 투자가 8.1% 증가한 반면 민간기업 투자는 0.2% 감소하는 등 불균형적 환경이 심화되고 있다.

중국기업 투자는 4.0% 증가했으나 홍콩·타이완·샤먼기업 투자는 3.4% 감소했고 외국계는 3.4% 증가했다.

산업 전체 투자액은 8.9% 증가했고 제조업이 6.0% 증가하며 성장에 일조했다. 상하이 등 동부지구 투자액이 6.4% 증가한 반면, 나머지는 감소하거나 소폭 증가에 그쳐 대도시 의존 구조가 여전한 것으로 판단된다.

화학원료·화학제품 제조업 투자액은 13.9%. 자동차 제조는 20.0%, 전기 및 기구·소재 제조업은 38.0% 급증하는 등 높은 성장률을 기록했다.

헝다 이어 컨트리가든까지 디폴트 도미노 “우려”

중국은 부동산 침체가 심각한 것으로 파악된다.

최근 중국 최대 민간 부동산 개발기업 헝다그룹에 이어 컨트리가든(Country Garden), 완다(Dalian Wanda)의 디폴트(채무불이행) 도미노 위기로 중국 경제가 거품 붕괴와 함께 일본식 장기 침체에 빠져들 것으로 우려되고 있다.

블룸버그 등 외신들은 8월14일부터 컨트리가든의 11개 위안화 채권 약 56억위안(약 1조원) 거래가 중단된다고 보도했다. 채권시장 패닉(공포)을 진정시키기 위한 긴급조치에도 컨트리가든 채권은 2023년 초 80-90센트에서 8월11일 8센트 아래로 10분의 1 폭락한 상태이다.

컨트리가든은 헝다와 함께 중국 신규 주택 판매 1위 자리를 두고 경쟁했으나 8월6일 만기가 도래한 액면가 10억달러 채권에 대한 이자(2250만달러)를 갚지 못하는 유동성(자금) 위기에 빠졌다. 일단 30일간 이자 지급 유예를 적용받았으나 이후에도 못 갚으면 디폴트가 선언된다.

중국 GDP의 25%를 차지하는 부동산 시장이 무너지면서 미국·중국 갈등과 디플레이션(지속적 물가 하락)으로 침체된 중국 경제가 큰 타격을 받을 것으로 우려되고 있다. 중국 경제는 부동산 비중이 한국·일본(약 20%)보다 높은 편이다.

일부에서는 누적 부채가 임계점을 넘어서면서 자산가치 붕괴와 경제 위기로 분출하는 민스키 모멘트 도래를 우려하고 있으며 부동산에 돈을 빌려준 은행의 부실채권이 늘어나며 은행 건전성이 훼손될 것으로 예상되고 있다.

중국 정부는 8월13일 외국인 투자 촉진을 위해 외자기업에게 중국 국민과 동등한 대우를 보장한다는 방침을 내놓았으나 효과가 나타날지 미지수이다.

컨트리가든‧헝다 부채만 631조원 달해

컨트리가든은 전체 빚이 1조4300억위안(약 263조원)에 달하는 것으로 추산된다.

2021년 디폴트를 선언한 헝다그룹 부채는 2조위안(약 368조원)이었으며 양사 부채 합계가 2023년 한국 정부 예산 638조원에 맞먹는 것으로 파악된다.

헝다그룹에서 시작된 도미도 디폴트 공포는 7월 완다그룹 핵심 계열사 Wanda Commercial Management 디폴트 위기로 재점화됐고, 컨트리가든까지 휘청이며 현실화되고 있다. 컨트리가든이 중국에서 벌인 건설 프로젝트는 3000여건으로 헝다(약 700건)의 4배 이상이다.

헝다그룹은 7월 공시를 통해 최근 2년 동안 146조원의 적자를 냈다고 밝혔으며 중국 당국의 3도 홍선(Red Line) 규제에 걸려 자금난이 심화된 것으로 파악된다.

3도 홍선은 선수금을 제외한 부채비율 70% 이상, 순부채비율 100% 이상, 단기부채가 자본금을 초과할 때를 가리키며 하나라도 걸리면 신규 대출이 막히고 기존 대출은 회수된다.

완다그룹은 7월 말 계열사 지분을 급처분해 4억달러를 마련함으로써 만기가 돌아온 채권을 상환했으나 연말까지 홍콩 증시에 상장하지 못하면 300억위안(약 5조5000억원)을 투자자들에게 돌려주어야 하는 것으로 알려졌다. 하지만, 중국 부동산 시장 침체에 따른 영업실적 악화로 상장 여부가 불투명한 상태이다.

일부에서는 헝다와 완다가 시진핑 중국 국가주석의 정적을 후원했다는 이유로 자금난을 겪게 됐다는 의혹을 제기하고 있다.

헝다 창업주 쉬자인은 시진핑 주석이 속한 태자당과 대립해온 공청단·상하이방과 가까이 지냈으며, 완다그룹 완젠린 회장은 태자당 내 시진핑 주석 경쟁자인 보시라이를 후원한 것으로 알려졌다.

시진핑 주석이 투기 억제를 전면에 내세웠으나 실제로는 자신의 정치 입지를 공고히 다지기 위해 손을 보았다는 시각이 지배적이다.

부동산 의존했던 지방정부 재정난 “심각”

중국 부동산 시장의 부채 위기는 6400조원이 넘는 지방정부의 재정 건전성과 직결되고 있다.

중국은 국가가 토지를 소유하며 부동산 개발기업은 은행에서 빌린 돈으로 지방정부로부터 토지사용권을 사서 아파트를 건설한다.

아파트 신규 분양이 줄어들면 토지사용권이 팔리지 않아 지방정부 재정 수입이 급감할 수 밖에 없어 부동산 부실이 지방정부 재정 악화를 야기할 수 있는 구조이다.

실제로 2021년 지방정부 재정 수입 중 40.0% 정도는 토지사용권 매각으로 채워졌고 2022년 말 지방정부 채무 잔액이 총 35조위안(약 6436조원)으로 전년대비 15.0% 늘어났으며 2023년 토지사용권 매각 수입이 4조7000억위안(약 864조원)으로 31.0% 급감해 지방정부 재정 악화가 불가피해지고 있다.

무디스 관계자는 “2023년에도 10-15% 감소할 것으로 예상했다”고 강조했다.

부동산 메이저들이 디폴트 위기에 빠지면 부실채권이 늘어나 은행 등 금융사들의 건전성이 훼손될 것으로 우려되고 있다.

국제금융센터 이치훈 신흥경제부장은 “중국 부동산이 더블딥(이중침체)에 빠졌고 회복하기 힘들 것”이라며 “중국 회사채 담보의 60%를 차지하는 부동산이 부실해지면 채권 시장도 흔들릴 것”이라고 진단했으며 골드만삭스는 고위험(하이일드) 달러 채권의 28% 정도가 디폴트 대상이라고 판단하고 있다.

중국은 2023년 7월 소비자물가가 2년 5개월만에 마이너스 0.3%로 뒷걸음질치며 사실상 디플레이션에 빠졌다는 평가가 제기되고 있다. 수출은 14.5% 줄어 2020년 2월 이후 3년 5개월만에 가장 큰 폭으로 감소했고 중국 정부의 2023년 5% 수준 성장 목표도 달성이 불투명해지고 있다.

화학산업, 내수 회복 요원하다!

중국은 화학제품 수요가 급격히 회복될 계기가 없는 것으로 평가된다.

최근 중앙정치국이 내수 촉진을 위한 정책동원 방침을 밝혔고 시장이 긍정적인 반응을 나타내며 시황이 일시적으로 상승했으나 기초적인 수요 자체는 부진에서 벗어나지 못하고 있다.

일부 화학제품은 수출이 급증했으나 내수는 2023년 말까지 회복이 어려울 것으로 파악되고 있다.

침체 원인은 2023년 상반기 신규 주택 착공면적이 급감했기 때문으로, 상반기 상품주택 완성면적은 2억4600만평방미터로 18.5% 증가한 반면 신규 착공면적은 3억6339만평방미터로 24.9% 급감한 것으로 나타났다.

신규 투자는 상하이(Shanghai) 등에서 도시 봉쇄가 실시된 2022년 상반기에 비해서도 대폭 감소했으며 부동산 시장과 연관성이 높은 PVC(Polyvinyl Chloride) 등 화학제품 수요에 미칠 영향이 우려되고 있다.

중국은 PVC 수요의 50% 이상을 건축자재로 사용하고 있다.

PVC는 2023년 들어 저장성(Zhejiang) 닝보(Ningbo)와 광시좡족자치구 친저우(Qinzhou)에 각각 40만톤 플랜트가 상업 가동하는 등 공급이 증가하고 있으나 수요가 탄탄하지 않은 것으로 평가된다.

다만, 화둥·화난 지역은 7월 시황 반전 조짐이 나타났다.

화둥‧화난은 카바이드(Carbide) 베이스 PVC 현물가격이 6월 톤당 5600위안에서 바닥을 찍고 5800-6000위안까지 회복했으며 앞으로도 상승세가 이어질지 주목된다.

P-X‧가성소다 수출 호조에 PVC는 침체

중국은 내수 부족 뿐만 아니라 유럽‧미국 금융당국의 금리 인상에 따른 수출 침체도 경제 악화 요인으로 작용하고 있다.

상반기 수출액은 총 3.7% 증가에 그쳤으며 합섬원료 P-X(Para-Xylene), 가성소다(Caustic Soda) 등 일부 화학제품이 증가를 견인한 것으로 파악된다.

P-X는 수출량이 10만톤으로 100.0% 급증했고 절대량은 아직 적으나 자체 생산능력이 대폭 확대됐기 때문에 앞으로도 증가세를 이어갈 것으로 예상된다.

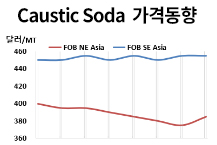

가성소다는 알루미나(Alumina) 제련 등에 사용돼 동남아를 중심으로 수요가 증가하고 있으며 수출량이 2022년 상반기 수준인 약 15만톤을 유지했다.

반면, PVC 수출은 108만톤으로 10.0% 감소했다. 황산은 P-X와 마찬가지로 일체화 프로젝트를 타고 2022년 상반기 생산이 229만톤으로 100.0% 급증했으나 수출은 2021년 수준인 103만톤으로 50.0% 급감했다.

2020년 이후 꾸준히 증가해온 반도체 수입은 2023년 상반기 1조1191억위안(약 203조8441억원)으로 17.0% 감소했다.

중국 전기자동차(EV)를 제외한 자동차, 부동산 등 주력 전방산업 침체가 심각해 화학제품 수요가 2024년 이후 회복될 것으로 예상된다. (윤우성 기자: yys@chemlocus.com)

화학원료·화학제품 제조업은 7.4% 증가했으나 석유·천연가스 채굴업은 0.8% 감소했고 자동차는 신에너지 자동차(NEV) 보급을 타고 13.7% 증가한 것으로 나타났다.

화학원료·화학제품 제조업은 7.4% 증가했으나 석유·천연가스 채굴업은 0.8% 감소했고 자동차는 신에너지 자동차(NEV) 보급을 타고 13.7% 증가한 것으로 나타났다.