|

화학저널 2025.02.17

바이오 플래스틱 시장은 왜 예상만큼 성장하지 못할까?

바이오 플래스틱은 세계적으로도 생산량이 200만-300만톤 수준에 머물러 있을 정도로 지지부진하고, 한국은 들먹일 필요성을 느끼지 못할 정도로 미미한 편이다. 생분해성이나 바이오매스 베이스를 구분할 이유를 찾지 못할 수준이다.

경제력이 세계 2위로 올라섰으나 소득수준은 낮은 중국이 가장 활발하게 투자하고 있는 분야가 바로 바이오 플래스틱이다. 왜 그럴까?

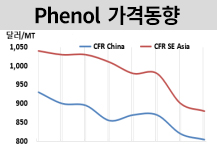

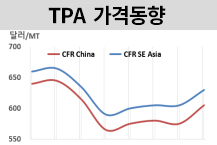

한마디로 말하면 코스트 문제로 귀결된다. PE, PP, PVC, PS 등 범용 플래스틱은 톤당 700-800달러에서 비싸도 1200-1500달러에 거래되는 반면, 바이오 플래스틱은 2000달러를 훨씬 넘기 때문에 공급자나 소비자 모두 부담스럽기는 마찬가지이다.

그러나 중국은 자본주의 경제체제를 표방하고 있으면서도 정치․사회적으로는 사회주의 체제로 공산당이나 정부의 정책이 코스트 문제를 압도함으로써 바이오 플래스틱 투자가 활성화되고 있다. 지구 환경이나 탄소 배출량 문제가 아니라 국가적으로 환경오염을 더 이상 방치할 수 없는 수준에 이르러 자본주의 국가보다 훨씬 강력하게 석유 베이스 플래스틱 규제를 강화하고 있기 때문이다.

중국은 2020년부터 일반 플래스틱제 일회용품 생산·판매를 대부분 금지하고 바이오 플래스틱 전환을 추진하고 있으며, 바이오 플래스틱 생산능력도 2020년 24만톤에서 2022년 36만5000톤으로 확대했고 2025년에는 생산량과 수요량이 500만톤을 넘어설 것으로 예상된다.

반면, 미국이나 한국은 자본주의 경제체제의 특성상 코스트 문제가 가장 우선해 바이오 플래스틱 투자와 소비를 가로막고 있다.

미국은 바이든 행정부가 지구 환경문제 해결을 최우선 과제로 설정해 석유 생산을 줄이고 플래스틱 규제에 나섰으나 미국 우선주의를 앞세운 트럼프 대통령은 취임하자마자 석유 생산을 확대하고 플래스틱을 비롯해 각종 환경규제를 해제하고 있다.

한국도 정권에 따라 환경규제 강도가 다르고 관료조직의 방향성이나 이해관계에 따라 환경정책이 오락가락해 바이오 플래스틱이 자리를 잡지 못하고 있다.

정부는 2003년부터 생분해 플래스틱을 친환경 소재로 분류해 육성에 나섰고 퇴비화 시설에서 6개월 이내에 90%가 분해되면 친환경으로 인증했다. 하지만, 환경부는 2022년 11월 일회용품 사용 줄이기 가이드라인을 통해 편의점․마트의 일회용 봉투 사용을 금지하면서 친환경 인증을 받은 생분해 봉투는 2024년까지만 허용하기로 정책을 바꾸었다. 생분해 플래스틱 퇴비화 설비가 국내에 없어 일반 쓰레기와 다를 것이 없다는 이유 때문이다. 바이오 플래스틱을 그린워싱이라고 규정하고 환경표지 인증에서 제외한 것이다.

화학산업의 반발이 거세자 2025년부터 적용되는 친환경 인증 방안을 2023년 1월 제시했고, 퇴비화 기준 대신 일반 토양에서 24개월 이내에 90% 이상 분해되는 토양 분해 기준을 충족하면 친환경으로 인증해 주겠다고 발표했다. 그러나 국내에는 토양 분해 인증을 받을 수 있는 인증설비가 없어 해외 인증이 필수적이다.

윤석열 정부 들어서도 2022년 국정과제로 생분해 플래스틱을 포함한 화이트 바이오 육성을 선언했으나 환경부가 일회용품 사용을 줄여야 한다는 이유로 협조하지 않으면서 별 진전이 없다.

유럽연합은 2023년부터 생분해 플래스틱에 대한 별도 수거체계를 도입했고 친환경 인증 기준도 토양 분해, 해양 분해, 퇴비화 등 용도에 따라 세분화하고 있다.

환경부는 바이오 플래스틱 육성을 통해 환경문제를 해결할 수 있는 합리적 방안을 제시해야 한다.

<화학저널 2025년 02월 17일>

|