2015년 1월1일부터 시행되는 화학물질관리법(화관법)이 기존 유해화학물질관리법(유해법)과 비교해 최근 빈번히 발생하는 화학사고를 비교적 효과적으로 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

화관법은 유독물 취급시설 및 관리 기준을 개선해 유해물질 안전관리를 강화하고 화학사고를 예방하기 위해 제정된 것이다.

10월25일 한국생산기술원이 실시한 국내외 화학물질관리제도 대응 교육에 따르면, 화관법은 2012년 9월 휴브글로벌의 불화수소 누출사고, 2013년 1월 웅진폴리실리콘의 염산 누출사고, 2013년 1월 삼성전자의 불산 누출사고 등 잇따른 화학사고 크게 경각심을 불러일으켜 제정됐다.

2013년에는 SK이노베이션의 염화메틸렌(Methylene Chloride) 누출, 구미케미칼의 염소가스 누출, LG실트론의 혼산과 불산 함유 폐산 누출, 대림산업의 PE(Polyethylene) 저장 사일로 폭발, SK하이닉스의 염소 누출 등 크고 작은 사고가 발생했었다.

화관법은 화학물질의 조사를 확대·개편해 조사결과와 정보공개의 절차를 마련하고 있고 유해화학물질 취급자의 보호장구 착용 및 진열, 보관량 제한의 근거를 제시하고 있다.

또 화학사고가 발생하면 초기 대응체계를 강화하고 즉시 신고할 것을 강조하는 등 법규위반 사업장의 제재수단을 강화한다는 점에서 기존 유해법과는 큰 차이가 있는 것으로 나타났다.

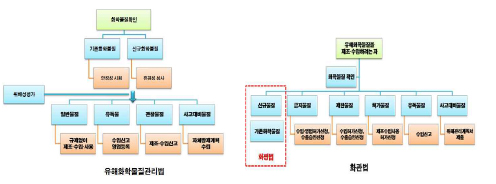

유해법이 기존화학물질과 신규화학물질을 위해성 평가를 통해 일반물질, 유독물, 관찰물질, 사고대비물질로 나누어 관리했다면 화관법은 신규물질에 대한 등록 및 평가를 화평법으로 분리해 전적으로 관리하되 기존물질을 금지·제한·허가·유독·사고대비물질로 분류체계를 세분화했다.

화관법은 기업의 사회적 책임을 무겁게 하고 환경안전 관리·감독의 책임을 기업으로 이전하며 국내외 법적 규제를 강화함과 동시에 사후관리보다 사전관리를 강조해 기업의 사업환경 변화를 요구하고 있다.

특히, 공급망을 연결하는 정보망을 구축하고 화학적·환경적 특성정보를 미세 관리하는 등 신규규제에 대한 신속한 대응체제 구축이 필요하고, 체계적이고 지속적인 화학물질관리 시스템 구축도 요구되고 있다. <권지은 기자>