아시아 PP 스펀본드(PPSB: Polypropylene Spun-Bond) 부직포 시장이 확대되고 있다.

위생용품 시장이 높은 성장률을 나타내고 있는 가운데 Kao의 기저귀제품인 가 중국에서 크게 히트를 치면서 글로벌 시장에서 프리미엄 기저귀 개발을 적극적으로 추진하고 있기 때문이다.

앞으로 고품질 PPSB를 생산하는 일본기업들이 아시아 시장을 장악할 가능성이 제기되고 있다.

일본은 엔화환율 변동의 영향을 받고 있을 뿐만 아니라 기저귀 착용 연령층이 높아짐에 따라 내수가 확대되고 있어 부직포 생산 메리트가 커지고 있다.

Mitusi Chemicals(MCC)은 부직포 증설투자를 계획하고 있으며, Asahi Kasei Fibers(AKF)도 투자 가능성을 검토하기 시작한 것으로 알려졌다.

2020년 아시아 수요 92만톤

PPSB는 주력 용도가 영유아용 기저귀를 비롯해 위생용품 분야로 성인용 기저귀와 생리대를 포함하면 일본 PPSB 생산기업 전체 출하량의 80-90%를 차지하고 있는 것으로 추정된다.

기저귀 소재는 톱 시트, 백 시트, 사이드 개더(Side Gather)가 핵심이며 더스트 레이어(Dust Layer), 코어 랩(Core Rap)에도 사용되고 있다.

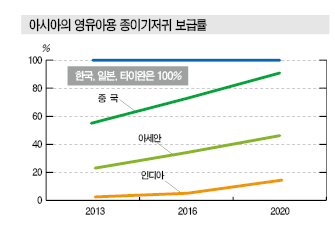

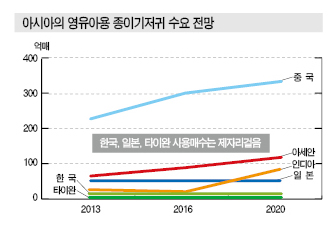

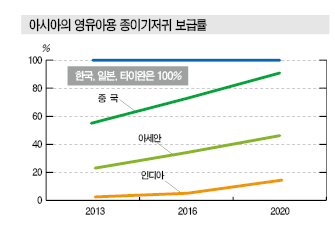

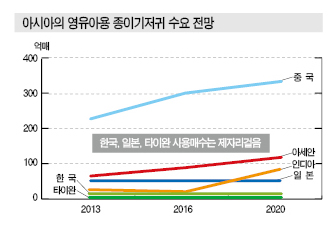

아시아 영유아용 종이기저귀 수요는 2013년 400억매로 급증했고 2016년 520억매, 2020년 620억매 수준까지 늘어날 것으로 예상되고 있다. 연평균 7-8%의 고신장이 기대됨에 따라 Toray, MCC, AKF가 수요 신장률에 대응하기 위해 적극적인 설비투자 움직임을 보이고 있다.

피부에 직접 닿는 톱 시트는 단섬유계 부직포가 주류이며, 백 시트는 저렴한 가격의 필름제품이 사용되고 있다.

약 20년 전부터는 개더가 나타나면서 처음부터 생산에 스펀본드를 투입했으나 톱 시트와 백 시트는 기존 소재와 경합한 결과 스펀본드가 점유율을 높이고 있다.

백 시트는 이미 스펀본드가 주류로 자리를 잡았으나 톱 시트는 아직도 단섬유계가 대부분을 차지하고 있어 기저귀 생산기업들은 장섬유계 부직포인 스펀본드를 투입해도 부드러운 촉감을 구현하는 차별제품 개발에 주력하고 있다.

일본 화학메이저 설비투자 확대

AKF는 개더 이상으로 촉감이 중요시되는 톱 시트와 백 시트용 스펀본드를 생산하는 Moriyama 공장과 타이 공장에서 독자 개발한 프로세스를 채용해 차별화를 꾀하고 있다. 생산물량 확대보다는 생산제품의 가치를 알아보는 시장에 판매를 확대할 계획인 것으로 알려졌다.

Toray는 대체적으로 폭넓게 채용되고 있으며 경쟁기업과 비교해도 가장 부드러운 부직포를 생산할 수 있는 설비를 보유하고 있는 강점으로 내세우고 있다.

MCC는 원료 수지부터 방사, 후가공까지 일괄생산체제를 구축함으로써 유연성과 신축성이 뛰어난 고기능성 부직포 분야에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있다.

AKF는 스판덱스(Spandex), Toray는 2성분계 열융착섬유, MCC는 통기성 필름 등 스펀본드와의 융합을 제안하고 있는 점도 일본기업들의 강점으로 평가된다.

중국에서 일본산 기저귀 수요가 폭발적으로 급증하면서 일본 뿐만 아니라 유럽·미국에서도 프리미엄 기저귀를 일정량 판매할 수 있다고 판단하고 있어 고품질 소재에 경쟁력을 갖춘 일본기업들의 기회가 더욱 확대될 것으로 예상되고 있다.

MCC는 자회사 Sunrex가 Mie에서 2012년부터 1만5000톤 설비를 가동하고 있고 2017년 하반기 가동을 목표로 1만5000톤 설비를 추가 도입할 방침이다.

AKF는 최근 2만톤 단일라인, Toray는 1만8000톤 단일라인 설비투자를 추진하고 보다 고품질이 요구되는 용도를 중심으로 공급할 것으로 알려졌다.

일본시장도 성인용 중심 성장성 회복

일본 기저귀 생산기업들이 증산을 위해 설비투자를 결정한 것은 일본시장을 보는 시각의 변화가 반영된 것으로 판단되고 있다.

일본은 저출산·고령화로 기저귀 수요가 감소할 것으로 예상했으나 최근 기저귀 사용연령이 밤기저귀 사용으로 2-3세에서 6-7세까지 높아지면서 영유아용 수요가 줄지 않고 있다.

성인용은 시장예측이 어려웠으나 위생패드를 비롯한 수요가 꾸준히 확대되고 있어 약 2년 전부터 영유아용 수요와 비슷한 수준까지 늘어난 것으로 나타나고 있다. 성인용 기저귀에는 단섬유계보다 강도가 높은 장섬유계 스펀본드를 도입하기 쉬운 것으로 알려졌다.

일본 PPSB 수입량은 일본기업의 해외 생산물량을 포함해 연간 6만-7만톤 가량으로 추정된다.

따라서 MCC가 1만5000톤 설비를 추가 가동하더라도 수입수요를 커버하기에는 벅찬 수준이며, 성인용 기저귀 시장의 성장성을 고려하면 일본 설비의 추가 확대가 요구되고 있다.

AKF도 Nobeoka 개더 생산라인의 효율 향상에 지속적으로 힘쓰고 있으며 현재도 10% 가량의 증감대응 공사를 실시하고 있다. Nobeoka 공장은 기존 No.1 라인 인근에 비슷한 면적의 유휴지를 활용하는 방안도 검토하고 있다.

Toray는 한국, 중국, 인도네시아에서 PPSB를 생산하고 있으며 인디아도 후보지 가운데 하나로 검토하고 있으나 일본 투자는 검토하지 않고 있다.

일부에서는 단섬유계와 스펀본드 부직포를 자체적으로 생산하고 있으나 1개 라인 투자에만 50억-60억엔이 소용되고 지속적인 연구개발이 필요한 PPSB에 종이기저귀 생산기업이 투자하기가 쉽지 않다는 의견을 제기하고 있다.

까다로워지는 품질요구 뿐만 아니라 증산투자를 견딜만큼 재무체질이 건전한 화학기업이 Toray, MCC, AKF 외에는 나타나기 힘들어 앞으로도 PPSB 사업은 일본3사의 핵심사업 가운데 하나로 자리매김할 것이 확실시되고 있다.

한국, 도레이 중심으로 아시아 시장 공략

국내에서는 도레이첨단소재, 웰크론, 제이투엘오에이치가 스펀본드를 생산하고 있으며, 특히 도레이첨단소재의 움직임이 주목되고 있다.

도레이첨단소재(대표 이영관)는 중국과 인도네시아 해외법인 설립과 부직포 생산설비 투자를 진행해 12만톤에 달하는 아시아 최대의 부직포 생산기업으로 부상했다.

PPSB는 인도네시아 자회사 Toray Polytech Jakarta 공장에서 생산하고 있으며 2016년 9월 가동을 목표로 1만8000톤 수준의 생산설비를 추가 증설할 계획이다.

인도네시아 공장은 2013년 6월 가동 후 100% 가동하고 생산제품 모두를 판매하는 등 안정적 경영이 지속돼 가동 1년6개월 만에 추가 증설하게 됐고 증설이 완료되면 생산능력이 3만7000톤으로 늘어나게 된다.

아시아 PPSB 수요는 2013년 49만3000톤에서 2016년 66만톤, 2020년 93만6000톤으로 급증할 것으로 예상되고 있다.