스마트폰은 대부분 정전방식을 활용하고 있으며 정전방식은 사용자가 지문 센서에 손가락을 대고 위에서 아래로 문질러 지문을 입력하는 스와이프(Swipe) 타입과 센서에 손가락을 터치해 입력하는 에어리어(Area) 타입으로 구분하고 있다.

삼성전자, 뒤늦게 애플을 따라가다…

삼성전자는 「갤럭시S5」를 대당 3-4달러로 비교적 저렴한 스와이프 방식을 채용해 「갤럭시노트4」까지 계속 탑재했으나 화면 하단부터 홈버튼까지 쓸어내리는 방식이 인식률이 떨어지고 불편하다는 지적이 늘어나 「갤럭시S6」부터 에어리어 방식으로 전환했다.

스와이프 타입은 팬택의 「베가 LTE-A」와 「시크릿노트」에도 채용된 바 있다.

애플은 「아이폰5」부터 에어리어 방식을 대당 10달러로 높은 가격을 형성하고 있음에도 지속적으로 채용하고 있다.

모바일용 지문 인식기술은 특정 부위 터치에서 화면 전체를 지문으로 인식할 수 있는 방식을 연구하고 있다.

또한 지문인식에 이어 홍채인식, 얼굴인식 등 다양한 생체인식을 지속으로 탑재하고 있는 것으로 알려져 모바일용 생체인식 분야 수요가 증가할 것으로 기대되고 있다.

모바일용 홍채 인식 상용화 추진

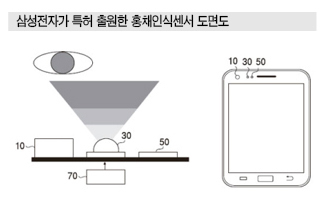

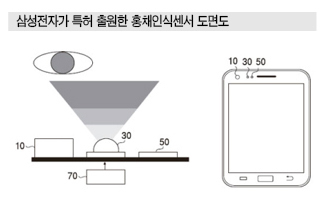

홍채 인식은 홍채를 이용해 사용자를 인식하는 기술로 홍채인식기에 사용자가 눈을 위치시키면 적외선 카메라가 사용자의 홍채를 이미지화하고 판독하는 방법이다.

인간의 홍채는 쌍둥이조차 서로 다른 패턴을 가지고 있어 통계학적으로 DNA 분석보다 더 정확하다고 알려졌으며 콘택트렌즈나 안경을 착용하더라도 인식이 가능해 사용이 확대될 것으로 기대되고 있다.

여기에 복제가 불가능하고 비접촉 방식으로 위생적이라는 장점도 있는 것으로 알려졌다.

하지만, 인식 카메라가 필요하며 카메라가 주변 환경 및 조도에 따라 인식이 어려운 것으로 나타나고 있어 사용제품이 제한적인 것으로 나타나고 있다.

삼성전자는 홍채 인식을 모바일용으로 탑재를 계획하고 있어 관련 기술 관계자들과 접촉하고 있다.

홍채 인식은 카메라가 별도로 필요해 추가 비용이 높아질 것으로 우려했으나 기존 스마트폰 카메라 성능이 높아져 충분히 홍채 인식기능을 겸비할 것으로 예상되고 있다.

시장 관계자는 “홍채 인식은 미국, 영국, 프랑스 등 서양에서 연구가 가속화돼 눈이 작고 속눈썹이 내려간 동양인은 인식이 불가했으나 중국, 한국, 일본 등이 중심으로 동양인에 적합한 홍채 인식기술을 개선해 홍채 인식 채용에 전혀 문제가 없다”고 밝혔다.

지문인식 이어 정맥인식도 상용화 “가속”

정맥인식은 사람마다 서로 다른 혈관 형태를 갖고 있어 손가락, 손등, 손바닥 정맥을 이용해 인증하는 기술이다.

사람이 혈관은 지문이나 안구와 달리 표면에 보이지 않는 정보를 이용해 신체의 훼손 등을 통해 복제가 거의 불가능하고 보안성이 높다는 장점이 높다.

하지만, 하드웨어 구성이 복잡하고 시스템 구축 비용이 높아 활용 범위가 제한됨으로써 관련기업이 소수인 것으로 나타나고 있다.

손가락 인식인 지정맥인식은 일본 Hitachi, Fujitsu에서 기술을 집중적으로 개발하고 있으며 국내기업들도 연구가 계속돼 코리센이 2014년에 국산화에 성공했다.

Fujitsu는 손바닥 정맥 인식을 은행에 활용해 카드나 통장 없이도 인출이 가능한 시스템을 2012년 구축한 바 있다.

얼굴인식도 비접촉 방식으로 관심이 높아지고 있으나 별도 카메라가 필요하고 조도가 어두우면 인식이 불가능하고 주변 환경을 얼굴로 인식하는 단점도 있는 것으로 알려졌다.

여기에 화장 및 표정에 따라 인식이 어려워 개선연구를 계속하고 있다.

음성인식도 기술이 연구되고 있으나 주위 소음이 심하면 인식이 불가능하고 인식률이 떨어지는 문제점이 발생해 수요가 둔화되고 있다.

경쟁력 확보위해 R&D투자 시급

생체인식은 세계시장의 60% 이상을 차지하고 있는 미국, 유럽을 중심으로 바이오인식 기술 사업화가 추진되고 있으며 시장규모도 동반 성장하고 있다.

선진국에 비해 국내시장은 매우 협소한 수준이며 바이오인식 관련 대형 국책 프로젝트가 미미한 수준에 그치고 있다.

시장 관계자는 “국내기업도 얼굴 홍채 인식 및 얼굴검색 등의 기술에서 세계적으로 상당 수준에 위치하고 있으나 투자가 줄어들고 있어 기술 격차가 벌어지고 있다”고 밝혔다.

특히, 메이저인 L1 Identity는 홍채인식 관련 특허가 만료되고 국내에서 원거리 홍채인식 관련 특허를 출원하고 있어 기술개발이 계속되면 성공할 가능성이 높은 것으로 나타나 투자가 시급한 것으로 지적되고 있다.

얼굴인식 기술과 3D 및 원거리 얼굴인식 기술은 R&D 투자가 세계적으로 계속되고 있으나 초기 수준단계인 것으로 파악돼 국내시장에서도 기술개발에 집중하면 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

바이오인식과 지능형 영상감시 기술을 융합해 CCTV에서 인간을 식별 및 검색할 수 있는 시스템도 최고 수준의 기술을 보유한 생산기업이 10개 이하로 파악되고 있어 원거리 객체 검출·추적 모듈과 얼굴인식 엔진을 융합해 검색할 수 있는 기술이 개발되면 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있는 것으로 예상되고 있다.

바이오인식, 생체신호에 집중된다!

바이오인식은 지문, 혈관, 얼굴 등 인체 외부에서 복제가 불가능한 뇌파, 심전도 등 생체신호인식을 중심으로 R&D(연구개발)가 변화되고 있다.

한국인터넷진흥원은 뇌파, 심전도, 맥박 등 생체신호를 이용한 차세대 바이오인식 기술 개발 및 표준화를 세브란스병원, 아산병원, 서울대병원과 함께 추진하고 있다.

생체신호는 바이오정보인 지문, 얼굴, 홍채, 정맥 등에 비해 위변조 공격이 상대적으로 어려워 최근 이슈로 떠오르고 있는 핀테크, 스마트의료, 웨어러블 기기 등 ICT 융합서비스의 안정을 보장할 수 있는 새로운 인증수단으로 주목받고 있다.

애플, 삼성, 구글은 2015년 초생체신호를 식별하는 스마트워치를 선보인 바 있다.

하지만, 국내 연구는 초기단계로 선진국에 비해 뒤처지고 있어 정부 투자가 집중돼야 할 필요성이 나타나고 있다.

시장 관계자는 “영국은 심전도를 활용해 본인 인증이 가능한 서비스를 은행에 상용화한 바 있다”며 “국내 지원은 미래부에서 1개 과제 추진이 전부로 신기술을 연구기술 개발하기에 한계가 있다”고 밝혔다.

정부가 지원하는 바이오인식 투자는 미래과학창조부가 추진하는 「스마트 융합보안서비스를 위한 텔레바이오인식기술 표준개발」이 전부인 것으로 나타나고 있다.

이어 “2000년대 초반 집중적인 투자를 중심으로 지문인식에서 세계 1위 수준에 기술 경지에 올랐으나 2010년대 이후 투자 부진으로 중국에게 지문인식 기술은 밀리고 있으며 신기술도 연구개발이 지연돼 1-2년 수준의 기술차이가 벌어지고 있다”고 밝혔다.

국내기업들은 대부분 지문인식, 얼굴인식에 집중하고 있으며 신기술 개발에는 투자가 전무해 생체인식 기술이 도태될 가능성이 높은 것으로 우려되고 있다.

최근 연구를 시작한 생체신호 인증 기술은 스마트워치와 웨어러블기기에서 측정하고 스마트폰으로 전송할 수 있어 차세대 헬스케어 기술로 집중되고 있다.

특히, 본인인증은 물론 건강정보까지 확인할 수 있어 연구개발이 필요하며 생체신호 측정 관련 센서, 소자 기술 발전에 집중해 글로벌 기술 경쟁력을 확보할 필요성이 높은 것으로 나타나고 있다. <허웅 기자: hw@chemlocus.com>