지방산(Fatty Acid)은 사양사업으로 전락하면서 고부가화가 요구되고 있다.

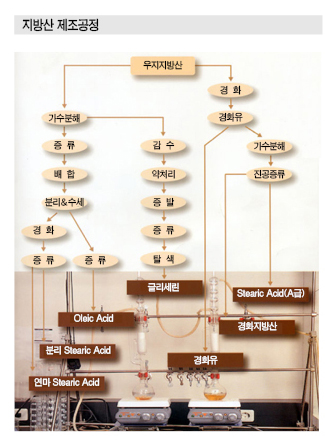

지방산은 대부분 식용으로 사용되고 있으며 전체 생산량의 약 20%만 산업용으로 투입되고 있다.

산업용 지방산은 바이오디젤(Bio-Diesel), 윤활유, 첨가제에 투입되고 잉크, 플래스틱, 비누, 화장품, 페인트, 코팅, 접착제 등에 일부가 활용되고 있다.

지방산은 LG생활건강, 대원산업, 피엔피, 지앤오코퍼레이션 등이 생산하고 있으며 평화유지, 단석산업, 서진화학 등은 수익성 문제로 2000년대 초 가동을 중단했다.

장치산업으로 정제공정 등 설비에 지속적인 투자가 필요하지만 수익성이 떨어지고 설비개선이 어려워졌기 때문이다.

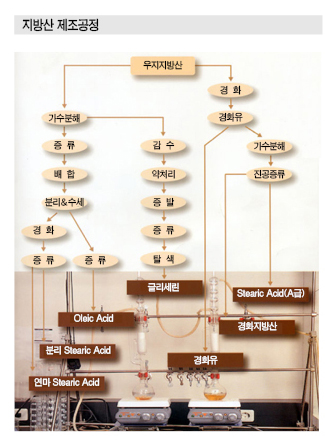

대부분 글리세린(Glycerin)과 바이오디젤 사업으로 전환해 고부가화를 시도하고 있으나 공급과잉으로 전환돼 수익성 개선이 어려운 것으로 파악되고 있다.

우지지방산, LG화학·금호석유화학 집중 구매

지방산은 식물계는 말레이지아, 인도네시아 등에서, 우지계는 유럽, 중국에서 주로 수입하고 있다.

LG생활건강은 지방산을 산업용으로 일부 판매하고 대부분 자가소비하고 있으며, 대원산업은 일부를 LG생활건강에게 공급하고 합성고무 및 합성수지에 필요한 우지 지방산을 금호석유화학과 LG화학에게 공급하고 있다.

우지 지방산은 대부분 합성수지와 합성고무에 투입되고 있으며, 특히 합성고무용이 많아 LG화학과 금호석유화학이 핵심 수요처이다.

우지 지방산은 합성고무 생산중량의 평균 0.5%를 투입하는 것으로 파악되고 있어 국내 합성고무 생산량 100만톤 기준으로 합성고무용 수요가 5000톤으로 분석되고 있다. 오스트레일리아산이 일부 수입됐으나 오스트레일리아가 생산을 중단해 중국 및 유럽산 수입에 의존하고 있다.

우지 지방산은 스테아린산으로 PVC(Polyvinyl Chloride) 안정제, EBS(Ethylene Bis Stearamide), 타이어 탄력증가제 등에 주로 투입되고 있으며 윤활제, 이형제, 유화제 용도로도 일부 사용되고 있다.

LG생활건강과 대원산업이 국산화에 앞장서고 있고 국내 석유화학기업들은 수입제품을 사용했으나 국산제품의 품질이 안정되면서 국산을 선호하고 있다.

일부 군소기업들도 식물계 지방산을 생산하면서 다품종 소량생산에 필요한 특수 지방산을 개발해 생산하고 있는 것으로 파악되고 있다.

원료 수직계열화 어려워 수익성 악화

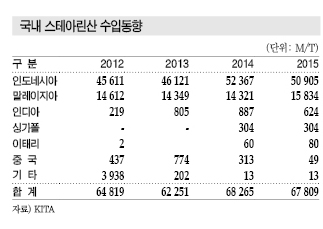

식물계 지방산은 팔미트산(Palmitic Acid), 스테아린산(Stearic Acid), 올레산(Oleic Acid), 리놀레산(Linoleic Acid), 리놀렌산(Linolenic Acid) 등 5가지가 사용되고 있다.

특히, 스테아린산을 중심으로 페인트, 농약·살충제, 세제, 화장품, 식픔, 의약 등에 투입되고 있으며 대부분 페인트용으로 페인트용 알키드수지(Alkyd Resin)에 사용되고 있다.

알키드수지는 도료에 사용되는 합성수지 비중의 50-60%를 차지하고 있으며 생산량에 90%를 도료에 투입하고 있다.

알키드수지는 다가 알코올과 다염기산을 축합해 생산하고 있으며 변성 알키드수지는 아마인유, 콩기름, 피마자유 등으로 추출한 지방산을 혼합해 사용하고 있다.

하지만, 페인트 생산기업들은 알키드수지에 투입되는 지방산을 저렴한 수입제품으로 대체함에 따라 4-5개의 지방산 생산기업들이 수익성 악화에 시달리고 있다.

지방산이 코스트경쟁력을 갖추기 위해서는 정제와 가공 공정이 필요 없는 단일 지방산 추출이 필요하나 식물계 지방산은 5개의 지방산이 혼합물로 존재해 코스트 절감이 어려운 것으로 파악되고 있다.

원료도 대부분 동남아시아에서 수입하고 있고 대두나 옥수수는 미국에서 수입하고 있어 원료부터 수직계열화를 구축하기 어려운 것으로 판단되고 있다.

시장 관계자는 “대두, 아마, 야자 등 수입에 의존하는 지방산 가격상승과 원료 조달 한계로 수익성 개선에 어려움을 겪고 있어 국내기업들은 사업다각화가 요구된다”고 밝혔다.

바이오디젤로 신규시장 노렸으나 실패…

지방산 생산기업들은 바이오디젤에서도 고전하고 있어 지방산 및 바이오디젤 사업을 중단하고 유지 정제사업에만 집중하고 있는 것으로 파악되고 있다.

기술향상으로 생산비용이 감소하고 있으나 국제유가 폭락으로 경쟁력을 상실했으며 극심한 공급과잉으로 경영이 어려운 것으로 파악되고 있다.

시장 관계자는 “범용 그레이드는 수입제품과의 코스트경쟁력에서 밀리고 있고 바이오 사업 등 신규사업으로 진출을 시도했으나 공급과잉을 지속해 시장 침체를 견디기 어려워하고 있다”고 밝혔다.

정부에서 세제혜택, 최소혼합비율을 규제해 지원하고 있으나 성장이 어려운 것으로 판단되고 있다.

바이오디젤은 정부가 2012년까지 혼합비율을 3%까지 올린다고 발표했으나 2010년부터 2%를 유지해 수익 악화가 극심해짐으로써 8개 생산기업이 파산해 15개만 남아 있다.

2015년 7월31일부터 바이오디젤 혼합비율을 2.5%로 올리고 2018년에는 3.0%를 계획하고 있으나 가동률을 50%로 끌어올리는 수준에 불과한 것으로 파악되고 있다.

시장 관계자는 “정부가 중장기적으로 혼합비율을 5%까지 높일 것으로 예상해 자동차용 경유 소비량 2000만kl의 5%가 넘는 120만kl의 생산설비를 구축했으나 2015년 40만kl 공급에 그쳤다”고 밝혔다.

바이오디젤 공장을 실제 가동한 곳은 SK케미칼, JC케미칼 등 8곳에 불과하며 국내공급이 2015년 40만kl, 수출이 8만kl에 그친 것으로 파악되고 있다.

다만, 정부가 2014년 1월 시작해 2015년 12월로 끝난 발전 공기업을 대상으로 한 바이오중유 시범 보급을 2016년 12월까지 연장해 공급과잉이 해소될 것으로 기대하고 있다.

하지만, 발전기업들은 바이오중유 입찰을 GS바이오, SK케미칼, 퍼시픽바이오 등 상대적으로 규모가 큰 생산기업 위주로 계약하고 있어 일부 중소기업들은 바이오중유 혜택을 보지 못하고 있다.

글리세린, 대기업 장악으로 중소기업 “고난”

지방산 생산기업들은 글리세린 분해가 가능함에 따라 LG생활건강, 무궁화, 서진화학, 코리아상사, 지앤오, 애경유화, 단석산업 등이 생산하고 있다.

산업용 그레이드는 수익성이 높지 않은 것으로 파악되고 잇어 USP 그레이드를 중심으로 LG생활건강, 서진화학, 애경유화 등이 공급해 수익성을 개선하고 있다.

애경유화는 바이오디젤 부산물로 글리세린이 생산됨에 따라 식품용, 의약품용으로 공급하기보다는 화장품, 화학제품 등에 필요한 정제 글리세린 생산에 주력하고 있다.

글리세린도 애경유화가 2015년 진입해 공급과잉으로 전환되고 있고 중소기업들이 진입하기에는 코스트경쟁력을 유지하기 힘들어 대기업 위주로 재편되고 있다.

하이드록시, LG생활건강 투자 필요하다!

하이드록시(Hydroxy) 지방산은 산업용 계면활성제와 유화제로 사용되고 있으며 화장품, 식품, 코팅제 등에 폭넓게 사용되고 있다.

하지만, 산패가 발생하기 쉽고 수소화 과정, 열처리, 산처리 등으로 화학적 정제공정이 필요함에 따라 코스트경쟁력이 약화돼 수율 개선이 시급한 것으로 지적되고 있다.

국내시장은 정부를 중심으로 90% 이상 수율이 높고 산패되지 않는 하이드록시 지방산 연구를 계속하고 있다.

하지만, 연구단계로 상업생산은 어려우며 농촌진흥청이 대량생산의 원천 기술을 연구하고 있다.

하이드록시 지방산은 일반 유지작물에는 존재하지 않으며 피마자와 레스퀘렐라(Lesquerella)에서만 특이적으로 생산돼 윤활유, 페인트, 원료의약품에 채용되고 있다.

농촌진흥청은 레스퀘렐라에서 밝힌 하이드록시 지방산 대사 기작을 콩, 옥수수 등 일반 유지작물에 적용해 대량생산하는 연구를 계속하고 있다.

하이드록시 지방산은 수요에 비해 공급이 적어 생산량을 높이려는 R&D가 세계적으로 계속되고 있으며 국내시장은 기업들이 상업화에 투자하지 않으면 연구에 그칠 가능성이 높은 것으로 판단되고 있다.

하지만, 국내기업들은 대부분 중소기업으로 R&D 투자가 어려운 것으로 파악되고 있다.

LG생활건강은 지방산을 1만톤 수준 생산하고 있고 투자여력도 여유로워 고부가화 투자가 요구되고 있다.

하지만, 코스트 부담으로 자급화 수준에만 그치고 있으며 지방산 관련사업에는 투자를 시도하지 않고 있다.

시장 관계자는 “LG생활건강은 다운스트림인 계면활성제 시장에 치중하고 있어 원료 개발보다 다운스트림 확대에만 관심이 높아 원료 투자에 소극적”이라고 주장했다.

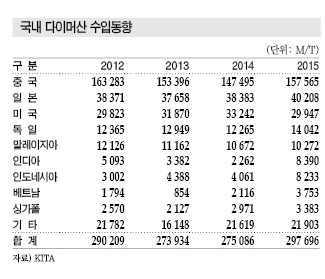

다이머산, 수익성 개선 위해 상업화 관심

다이머산(Dimer Acid)은 범용 지방산에 비해 가격이 2배 이상 높아 국내기업들이 상업화에 관심을 높이고 있다.

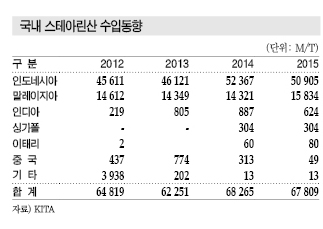

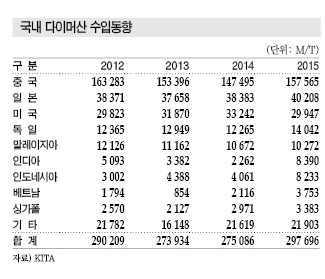

다이머산은 수입량이 20만톤 수준으로 95% 이상 수입에 의존하고 있으며 수입비중은 중국 50-60%, 미국 20%로 나타나고 있다.

국내기업들도 일부 소량 생산을 시도하고 있으나 수입제품에 비해 코스트경쟁력이 뒤처져 상업화에 어려움을 겪고 있다.

다이머산은 선박용 도료에서 에폭시수지(Epoxy Resin) 경화제용으로 투입되고 있어 수요가 높으나 중국이 대량생산을 무기로 코스트경쟁력을 낮추어 국내시장을 장악하고 있다.

다이머산의 코스트경쟁력 우위를 점하기 위해서는 1만톤 이상의 생산능력을 보유해야 할 필요성이 있으나 1만톤 이상은 LG생활건강과 대원산업에 그치고 있다.

대원산업은 다이머산 상업화를 시도하고 있으며 대량생산을 통해 코스트경쟁력을 낮출 수 있을 것으로 파악되고 있다.

대원산업은 지방산 생산능력이 2만5000톤 수준으로 대량생산으로 범용 지방산 공급가격을 낮춰 생존할 수 있었던 것으로 파악되고 있다.

삼우유화도 다이머산 생산에 집중하고 사명을 지앤오코퍼레이션으로 변경했으며 바이오디젤은 채산성 문제로 철수했다. <허웅 기자: hw@chemlocus.com>