Toray가 수지 사업의 글로벌화에 박차를 가하고 있다.

세계적으로 자동차 경량화 니즈가 확대되고 수지 소재에 요구하는 기능 수준이 높아짐에 따라 연구·기술개발, 제조, 영업 등이 글로벌화하면서 수요기업들의 고도화된 요구에 적극 대응하고 있다.

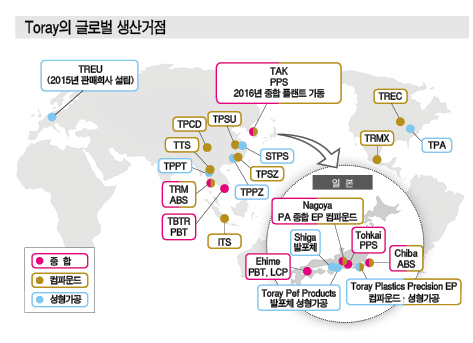

Toray는 2015년 멕시코 컴파운드 공장 가동을 시작한데 이어 독일에 신규 판매사업소를 설립하고 미국에는 수지 테크니컬센터를 증설했으며 본사에는 글로벌 마케팅실을 신설함으로써 매출액을 10년간 2배 이상으로 확대했다.

2016년 3월에는 도레이첨단소재가 새만금단지에 건설한 슈퍼 EP(Engineering Plastic)인 PPS(Polyphenylene Sulfide) 공장의 상업가동을 시작했다.

새만금 공장은 Toray의 첫 해외 PPS 중합공장으로 원료부터 중합, 컴파운드까지 일관 생산해 경쟁력을 발휘할 것으로 기대하고 있다.

수요처 인근에 컴파운드 공장 건설

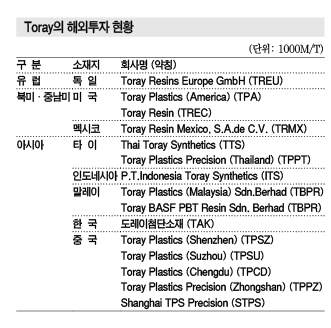

Toray는 PPS, PA(Polyamide), PBT(Polybuthylene Terephthalate), ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), LCP(Liquid Crystal Polymer) 등 5종의 수지를 생산하고 있다.

ABS는 말레이 Penang, PBT는 BASF와 합작으로 말레이 Kuantan에서 중합 플랜트를 가동하고 있으며 최근에는 컴파운드 생산망 확충에 주력하고 있다.

컴파운드는 1개 생산설비에서 대량의 수지를 생산하는 중합공정과 달리 수요기업이 원하는 대로 커스터마이징이 가능해 수요처와 인접한 곳에 공장을 건설하고 있다.

2013년 인도네시아와 중국 Chengdu에 EP 컴파운드 공장을 건설한데 이어 2015년에는 멕시코 공장을 완공했다.

한국에서도 2015년 PPS 컴파운드 공장의 테스트 가동을 시작했으며 2016년 3월부터 중합 플랜트를 본격 가동하고 있다.

Toray는 섬유사업 등을 통해 구축한 기존 생산망을 통해 수지 사업의 글로벌화를 가속화하고 있다.

타이, 말레이, 인도네시아 등 동남아 지역은 40-50년 전부터 진행해온 섬유사업을 바탕으로 기술, 사업 노하우, 우수 인력을 축적해 수지 사업 확대에 큰 도움이 되고 있다.

2015년 가동한 멕시코 컴파운드 공장 역시 최근 인수를 완료한 탄소섬유 생산기업 Zoltek의 공장을 활용했다.

부지를 선정하고 공장을 건설하는데 평균 2년 정도 소요되지만 기존 설비와 Zoltek의 우수 인력을 활용함으로써 2014년 10월 인수 최종승인 후 불과 4개월만인 2015년 2월 상업가동을 시작하는 등 단기간에 성과를 올려 주목받고 있다.

2013년 구축한 중국 Chengdu 컴파운드 공장은 다소 특이한 형태로, 중기경영과제 「프로젝트 AP-G 2016」에서 목표한 아시아·아메리카·신흥국 사업 확대(AE-2) 프로젝트의 일환으로 건설했다.

Chengdu는 중국 내륙부에 위치하고 있어 일본기업이 거의 진출하지 않은 지역으로 그동안 주로 일본계 자동차부품 생산기업에게 소재를 공급하던 Toray로서는 새로운 도전이었으나 중국 정부와 연계해 해당 지역의 발전을 위해 비교적 투자액이 적은 컴파운드 공장을 건설했다.

신규부서 설치해 생산망 통합관리

확대일로를 걷고 있는 글로벌 생산망을 보다 확대하기 위해 2015년에는 「수지 글로벌 마케팅실」을 본사에 설치했다.

그동안 자동차 소재 사업부가 일본 자동차기업을 중심으로 창구 기능을 담당했으나 해외시장, 특히 해외 수요기업을 개척할 때 필요한 지원과 해외사업부와의 조정을 담당하는 부서는 따로 없었다.

이에 따라 자동차 사업 전반을 총괄하는 수지사업부문장 보좌라는 지위를 새롭게 만들고 글로벌 마케팅실장 자리와 겸직하도록 조치했고 일본에 있는 Toray Plastics Precision, Toray Pef Products 등 성형가공 자회사까지 포함해 그룹의 힘을 한데 모아 자동차용 사업을 위해 총력을 기울이고 있다.

도레이첨단소재, PPS 사업의 핵심거점

PPS는 Toray의 수지 사업에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

PPS는 글로벌 수요가 컴파운드 베이스로 9만톤을 넘는 것으로 추정되고 있으며 연평균 6-7% 신장을 기대하고 있다.

Toray는 수요 증가에 대비해 새만금산업단지에 PPS 중합 플랜트를 건설했으며 2016년 4월 가동을 예정했으나 자동차, 전기·전자를 비롯해 수요가 활발하게 늘어나면서 1개월 앞당겨 3월 중순부터 가동하고 있다.

새만금 중합 플랜트는 생산능력이 8600톤으로 일본 Aichi의 Tohkai 1만9000톤을 포함하면 PPS 총 생산능력이 2만7600톤에 달하게 된다.

원료부터 일관적으로 생산할 수 있다는 점에서 세계적으로 매우 우수한 경쟁력을 갖춘 것으로 평가되고 있다.

PPS의 원료는 PDCB(Paradichlorobenzene)와 NaSH (Sodium Hydrosulfide)로 모두 공급처가 한정돼 있으며 PPS 수요 증가와 생산기업들의 잇따른 생산능력 확대 영향으로 중장기적으로는 안정 조달이 어려워질 것으로 우려되고 있다.

특히, 벤젠(Benzene)의 염화물질인 PDCB는 제조할 때 ODCB (Orthodichlorobenzene)가 함께 병산되기 때문에 ODCB 처리 문제가 새로운 과제로 부상하고 있다.

PDCB와 ODCB는 수요가 서로 연동되지 않아 생산을 지속하면 언젠가 PDCB 수급이 타이트해질 가능성이 제기되고 있다.

그럼에도 PDCB 생산을 단행하는 것은 케미칼 부문이 있기 때문으로, 케미칼 부문은 그동안 외부에서 조달해온 ODCB를 원료로 MDCB(m-Dichlorobenzene)를 생산해 농약 원료로 판매해왔기 때문에 부산물 활용이 기대되고 있다.

한국에서 PDCB를 생산하고 병산된 ODCB는 Nagoya에 보내 MDCB로 제조하겠다는 계획은 수지 사업과 케미칼 사업 모두에게 이점으로 작용할 것으로 판단하고 있다.

새만금, 생산·영업 측면 경쟁력 우수

도레이첨단소재는 2018년 상업가동을 목표로 No.2 8600만톤 플랜트를 건설하고 있다.

PDCB 생산설비도 No.2 중합 플랜트까지 대응할 수 있도록 건설할 예정이다.

Toray가 새로운 생산거점으로 한국을 선택한 것은 생산·영업 측면에서 각각 강점을 갖추었기 때문으로, 생산 측면에서는 원료 확보가 용이하다는 점이 장점으로 부각되고 있다.

전해 공정에서 생산되는 가성소다(Caustic Soda), 염소, 수소 등 대부분의 원료를 현지에서 직접 조달할 수 있고, 도레이첨단소재는 이미 섬유, 필름, 탄소섬유, 수처리막 모듈 등 다양한 화학제품을 생산하고 있는 만큼 상대적으로 조작이 어려운 편인 PPS 플랜트를 제대로 가동할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 평가되고 있다.

영업 측면에서도 해외사업에 주력하고 있는 수요기업들이 다수 존재하고 최대시장인 중국과도 접근성이 좋다는 점이 높이 평가되고 있다.

당분간 생산량의 70%는 중국 중심으로 수출할 계획이며 새만금은 황해를 통해 중국과 바로 연결돼 접근성이 주목받고 있다.

또 한국은 자유무역협정(FTA)을 다수 체결했기 때문에 많은 국가에 무관세로 수출할 수 있는 이점이 주목되고 있다.

중국수출 역시 5년 이내에 현재 6.5% 부과되고 있는 관세가 철폐돼 경쟁력 확보가 용이한 것으로 평가되고 있다.

Toray는 중국 Shenzhen, Suzhou, Chengdu 등에서도 PPS 컴파운드를 생산하고 있으며 2016년 10월부터는 타이에서 생산을 시작할 예정이다.

또 2017년에는 유럽·미국 지역에도 컴파운드 공장을 건설하기 위해 검토하고 있다.

새만금 공장은 유럽·미국 등에도 무관세로 보낼 수 있기 때문에 메리트가 상당히 큰 것으로 평가되고 있다.

Toray는 한국의 PPS 시장점유율이 1위로 국내 자동차기업들이 친환경 자동차용 PPS 사용을 확대할 가능성이 제기되고 있어 2018년까지 컴파운드도 3300만톤 증설해 급신장하는 수요에 대응할 계획이다.

<강윤화 기자: kyh@chemlocus.com>