화학물질 관리체계의 사각지대 탓에 유해성 심사를 받지 않은 생활화학제품이 5년 동안 134만톤에 달하는 것으로 나타났다.

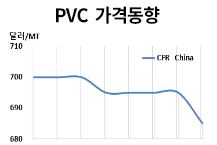

강병원 더불어민주당 의원이 환경부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 2010-2014년 유해성 심사를 거치지 않고 수입된 신규 화학물질은 모두 80여톤이었으며 해당물질을 합성해 제조된 생활화학제품도 134만883톤에 달했다.

용도별로는 섬유유연제가 44만1759톤으로 전체의 41%를 차지했고 공기탈취제 30만7930톤(28%), 섬유탈취제 27만7145톤(25%)이 뒤를 이었다.

새로 제조하거나 수입하는 화학물질은 반드시 유해성 심사를 받아야 하지만 2015년부터 시행된 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)은 연평균 수입량이 1톤 미만이거나 연구용일 때에는 물질 등록만 하고 유해성 심사는 면제하고 있다.

화평법은 가습기 살균제 사태의 교훈으로 제정됐으나 기존 유해화학물질관리법과 마찬가지로 관리 사각지대를 없애지 못했다는 비판을 받고 있다.

노동환경건강연구소에 따르면, 2012-2014년 면제 화학물질 가운데 헥사클로르벤젠(Hexachlorobenzene) 등 국제암연구소(IARC) 등이 지정한 1급 발암물질도 90종 가량 포함됐으며 총 513개 생활화학제품에 사용된 것으로 파악됐다.

환경부 관계자는 “발암물질이라고 무조건 사용이 금지된 것은 아니다”라며 “시장조사를 통해 위험성이 드러나면 관련제품을 퇴출하겠다”고 강조했다.

강병원 의원은 “소량의 화학물질도 유독성을 사전에 점검하는 제도를 마련해야 한다”고 주장했다. <강윤화 기자>