중국이 2020년까지 신소재의 자급률을 70%까지 끌어올릴 계획이다.

중국 정부는 제13차 5개년 계획 기간에 신소재 및 다운스트림 응용 산업을 지속적으로 발전시키기 위한 기반 구축에 나서 IT 및 에너지, 바이오 기술을 융합하고 빅데이터 등을 활용함으로써 글로벌 경쟁력을 강화하고 신소재의 시장 확대를 지원할 방침이다.

아울러 기술 과제를 극복함으로써 탄소섬유 복합소재 및 고품질 특수철강, 첨단 합금소재 등 70개 이상의 신소재를 산업화하고 응용 개발을 추진한다.

국가발전개혁위원회, 공업정보화부, 재정부, 과학기술부는 「신소재 산업 발전지침」을 책정했다.

신소재가 차세대 IT 및 항공기, 바이오의약, 고성능 의료기기 등 다양한 분야의 발전에 필수불가결한 것으로 판단하고 2020년까지 자급률 70%를 달성하기 위해 특허 취득 및 일부제품의 양산화를 목표로 한다.

제12차 5개년 계획에서는 신소재 생산액을 2010년 6500억위안에서 2015년 2억위안으로 확대해 연평균 24% 성장한 것으로 나타났다.

중국 전역에 신소재 관련기지 48개가 있으며 정부가 주도하는 형태로 항공기용 합금 및 원자력발전용 열전도관, LED(Light Emitting Diode) 부재, 그래핀(Graphene) 막 등을 연구해 자급률을 63%까지 향상시켰다.

고성능 강철 및 경합금 소재, EP(Engineering Plastic) 등이 고속철도 및 민간 항공기, 해양 프로세스, 에너지 장치 등의 발전에 기여한 것으로 파악되며, 바이오 및 나노 소재에 관한 개발도 이루지고 있다.

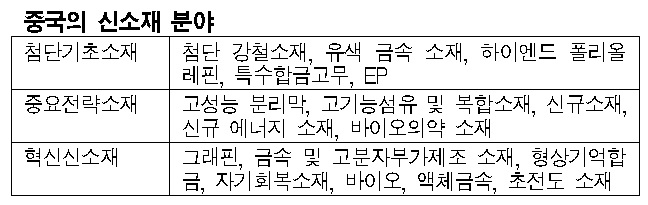

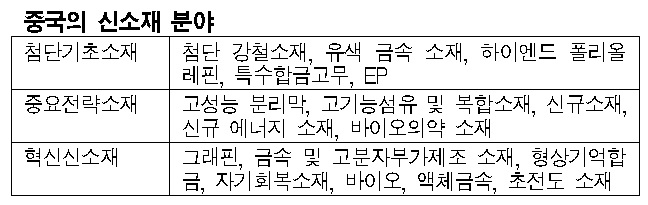

신소재 산업 발전지침은 신소재 발전이 둔화하고 있는 것으로 파악하고 인재 및 표준, 검사측정, 평가 등 관리체계의 정비 필요성에 대해 지적하고 있다. 신소재를 첨단 기초소재, 중요 전략소재, 혁신 신소재로 분류하고 기초소재는 모델 전환과 함께 특수철강 소재 및 각종 합금, 폴리올레핀(Polyolefin) 및 EP 등의 개발에 주력해야 하며 혁신 신소재는 신소재 기술의 발전을 주도하고 새로운 산업의 창출에 기여한다고 설명하고 있다.

그래핀은 투광성 및 열전도율, 기계강도 등이 뛰어나기 때문에 기술적 과제를 해결하면 IT 및 신에너지, 하이엔드 장치 분야에서 신산업 발전으로 이어질 것이라고 기대하고 있다.

플랫폼도 정비해 산업간 공동개발 및 상업화를 위한 「신소재 제조업 이노베이션 센터」를 설치한다.

그래핀 소재 및 고성능 복합소재, 경량화 소재, 환경 소재 등을 개발하고 평가분석을 실시하는 「신소재 성능 측정 시험평가 센터」, 구조 해석을 담당하는 「소재유전자 기술 연구 플랫폼」 등도 설치한다.

신소재 사용에는 리스크가 수반되기 때문에 중점 신소재의 보급을 지원하기 위해 보장제도를 마련하거나 집적회로 및 신형 디스플레이, 친환경 자동차, 고속철도, 원자력발전, 초초임계 등 분야 신소재 생산기업과 다운스트림 생산기업을 통해 20개 정도의 신소재 산업 응용 모델 플랫폼을 형성한다.

이밖에 신소재의 표준 작성 및 개정, 인터넷과의 융합, 글로벌 연계 강화 등도 추진할 방침이다.

중국 정부는 2010년 10월 산업구조의 전환과 지속적인 경제 발전을 위해 새로운 산업정책 「전략적 신흥산업의 육성과 발전 가속화에 관한 결정」을 발표했으며 신소재 산업을 에너지절약·환경, 차세대 정보, 바이오, 하이엔드 설비제조, 신재생에너지, 친환경 자동차와 필적하는 7대 산업 가운데 하나로 정의하고 있다. (L)