국토교통부(장관 강호인)가 건축물의 구조 안전을 강화하는 내용을 포함해 건축법령을 개정했으나 허점투성이인 것으로 판단된다.

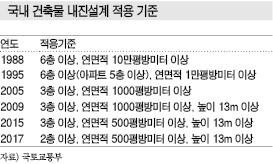

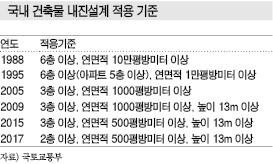

국토부는 2016년부터 지진이 빈번하게 발생하며 공포심이 확산되자 건축법을 개정해 내진설계 대상을 일부 확대했다.

하지만, 내진설계 기준이 강화됐음에도 불구하고 일본에 비해 강도가 약하고 자세한 구분이 이루어지지 않아 여전히 지진에 취약하다는 의견이 제기되고 있다.

건축소재는 내진설계 기준이 강화됨에 따라 콘크리트 파일(Concrete Pile), 철근 수요 증가가 예상되고 면진설계 기준까지 포함되면 고무 수요 증가도 기대할 수 있다.

국토부는 경주 지진을 포함해 지진이 빈번하게 발생함에 따라 건축물의 구조 안전을 강화하는 내용을 포함하는 건축법령을 개정한다고 2016년 9월20일 발표했다.

2016년 9월12일 발생한 경주 지진은 진도 5.8로 1978년 국내 지진 관측 이래 가장 강했다. 1978년 속리산 5.2, 홍성 5.0에 이어 38년만에 발생한 대형 지진으로 여진이 지속돼 한국이 더 이상 지진 안전지대가 아니라는 사실을 각인시켰다.

지진 규모는 실제 에너지 총량을 나타내는 절대적인 값이며 진도는 관측점에서 나타나는 현상이나 피해에 따라 주어지는 상대적인 값이다.

건축법은 내진설계 적용 대상 기준이 3층 이상 건축물에서 2층 이상으로 확대된 것을 포함해 내진능력 공개 의무에 대한 과태료 부과 기준이 추가됐고 기존 건축물 구조 안전을 보강하면 건폐율·용적률 등 건축기준을 완화하는 등의 내용이 개정돼 2017년 1-2월에 걸쳐 시행됐다.

추가적으로 모든 주택에서 층수, 면적에 무관하게 내진설계하도록 기준이 강화될 예정이다.

국토부는 이르면 8월부터 모든 신축 주택은 층수, 면적에 상관없이 반드시 내진설계를 해야 하며, 주택이 아닐 때에는 내진설계 의무 대상이 기존 500평방미터 이상에서 200평방미터 이상으로 강화될 예정이라고 5월15일 발표했다.

내진은 구조물의 강성을 증가시켜 지진력에 저항하는 방법으로 더 강한 소재를 채용하거나 많이 사용해 설계하는 것으로 넓은 의미로 면진과 제진의 개념을 포함하기도 한다.

면진은 흔들리는 땅과 건물을 분리시켜 지진력이 구조물에 비교적 적게 전달되도록 하는 것이고 제진은 구조물의 내부나 외부에서 구조물의 진동에 대응하는 제어력을 가해 지진력을 상쇄시키는 방법이다.

지진은 보통 고층건물이 더 위험한 것으로 알려져 있지만 한국은 일본에 비해 지반이 단단해 비교적 짧은 시간에 깨져 지진 지속시간이 0.1초에서 0.3초 사이에 있는 건물들이 큰 영향을 받기 때문에 4층 이하의 저층건물들이 더 취약한 것으로 판단된다.

이에 따라 내진설계 적용 대상 기준이 2층 이상 건물로 확대됐으며 정부는 건축 당시 내진설계 적용 대상이 아니었어도 추가적으로 내진보강을 하면 건축물 규제를 완화해주고 국세나 지방세를 감면해줄 예정이다.

하지만, 지진 피해는 주로 말뚝과 건축 기초의 접합 부분에서 발생하기 때문에 건축법의 내진설계 기준 강화가 부족하다는 의견도 제기되고 있다.

일본은 한신 대지진, 동북지방 대지진 등 대규모 지진 이후 내진설계 기준을 상향 조정함에 따라 토목에서 붕괴방지 수준이 상시 지진 0.16g, 간헐적 지진 0.8g에 달하지만 국내는 0.154g에 불과한 것으로 나타났으며 경주 지진 이후에도 0.2g 단일 기준으로만 상향이 검토되고 있다.

또, 일본은 지진 규모별 내진성능 수준을 제시해 성능 기반으로 설계함에 따라 진도Ⅴ 무손상, Ⅵ 일부 손상, Ⅶ 손상 등으로 진도에 따른 구조물 성능을 파악할 수 있지만 국내는 일률적 지진 하중을 적용해 구조물 손상 여부를 판단할 수 없다.

국내에서는 지금까지 관련된 논의가 이루어지지 않았지만 2017년 6월7일 한국지반공학회와 한국건축구조기술사회가 합동 세미나를 통해 처음으로 논의한 바 있다.

PHC(Pretensioned Spun High Strength Concrete) 파일은 내진설계 기준이 강화됨에 따라 수요 증가가 예상된다.

PHC 파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 건축자재로 상부 구조물의 무게가 늘어나면 강도가 더 강한 것을 채용하거나 많은 양을 채용해야 한다.

일본은 저층건물에도 지름 600-700mm 정도의 강한 PHC 파일을 사용하지만 국내는 500mm 정도를 사용하고 있어 내진설계는 고려하지 않고 건축물의 하중을 견디는 것에만 그치고 있다.

붕괴방지 수준이 강화되면 PHC 파일 수요가 증가함에 따라 실리카(Silica), 콘크리트 혼화제 등의 원료 수요 증가도 기대할 수 있다.

PHC 파일은 필요한 물성을 갖도록 실리카, 콘크리트 혼화제, 물, 시멘트 등의 배율을 조정해 생산하고 있어 정확한 수요 예측은 어려우나 생산기업들은 전체적으로 수요가 증가할 것으로 예상하고 있다.

시장 관계자는 “원하는 PHC 파일 물성과 생산기업에 따라 콘크리트 혼화제 등의 원료 조합 비율이 다를 것”이라며 “정확한 예측은 불가능하지만 붕괴방지 수준이 강화되면 수요가 증가할 것”이라고 주장했다.

하지만, 초고강도 PHC 파일은 비용 문제로 채용 확대가 소극적일 가능성도 존재한다.

초고강도 PHC 파일은 기존 PHC 파일에 비해 30% 이상 단단하지만 가격대도 높은 것으로 알려졌다.

초고강도 PHC 파일 생산기업들은 채용 확대를 위해 PHC 파일과의 가격 차이를 줄이고 초고강도 PHC 파일을 채용하는 것이 효과적임을 강조하는 마케팅을 펼칠 예정이다.

면진은 구조물과 땅 사이에 진동충격 완충장치를 설치하는 것으로 고층건물은 건축물의 층 사이에 NRB(Natural Rubber Bearing), LRB(Lead Rubber Bearing) 등을 배치해 면진설계를 갖추고 있지만 저층건물에는 거의 사용되지 않고 있다.

시장 관계자에 따르면 “최근 잦은 지진으로 고급 빌라 등에서는 채용이 확대되고 있으나 신드롬 수준은 아니다”라며 “주로 데이터를 보관하는 기관을 중심으로 면진설계 비중이 늘어나고 있는 추세”라고 설명했다.

면진은 고무 1장으로 이루어진 면진패드를 사용하기도 하지만 면진패드는 하중이 높아질수록 내진 효과가 낮아지기 때문에 단순히 땅에서 올라오는 진동을 줄이기 위해 사용할 때가 많다.

면진설계는 주로 고무와 강판을 번갈아 적층한 NRB, 고무에 특수한 재료를 혼합해 제조한 고감쇠 고무와 강판을 번갈아 적층한 HDRB(High Damping Rubber Bearing), NRB 중심부에 납플러그를 삽입해 감쇠기능을 향상시킨 LRB 등이 채용되고 있다.

일본은 기존 건축물에도 면진설계를 보강하기 위해 건축물을 들어올려 NRB 등을 배치하는 사례도 있으나 국내는 비용 문제로 관련된 사례가 없는 것으로 파악된다.

면진설계는 초기 투자비용이 높아지기 때문에 건축법에 명시되지 않는다면 채용이 크게 증가하지 않을 것으로 예상되나 국내에서도 지진에 대한 공포심이 점차 확산되고 있어 비용에 상관없이 수요가 증가할 것이라는 의견도 제기되고 있다

KCC는 PHC 파일과 석고보드 부문에서 내진설계 기준 강화에 따른 수혜를 누릴 것으로 예상된다.

KCC는 2016년 12월 자회사 코리아오토글라스가 삼부건설공업을 780억원에 인수해 PHC 파일 사업에 뛰어들었다.

삼부건설공업은 2015년 기준 PHC 파일 시장점유율이 6.8%로 대림C&S 18.3%, 동양파일 13.1%, 아이에스동서 12.7%에 이어 4번째를 기록했으며 지름 400-450mm, 500-600mm를 주로 생산하고 있다.

KCC는 석고보드 부문 시장점유율이 2015년 50%에 달하며 2011년 일본 동북지방 대지진 이후 일반 석고보드 대비 1.3배 강한 석고보드를 출시한 바 있어 수요 증가를 기대하고 있다.

LG하우시스는 규모 7.0 지진에도 버틸 수 있는 알루미늄 커튼월의 수요 증가를 기대하고 있으며, 건축소재 생산기업들은 건물 안전 강화를 위한 R&D(연구개발)를 통해 시장 변화에 대비할 것으로 예상된다.

<임슬기 기자>