우레탄(Urethane) 가공기업들은 원료 강세가 지속됨에 따라 수익성 악화가 극심해지고 있다.

우레탄은 폴리올(Polyol)과 이소시아네이트(Isocyanate)를 투입해 생산하고 있다. 특히, MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate), TDI(Toluene Diisocyanate) 등 이소시아네이트 가격이 강세를 나타냄에 따라 적자생산이 이어지고 있다.

우레탄 원료는 이례적인 폭등세를 나타내 국내가격도 가공기업들의 반발에도 불구하고 국제가격 인상분이 반영된 것으로 알려졌다.

다만, 폴리올은 PO(Propylene Oxide) 가격이 안정화되면서 보합세를 나타냈다.

TPU(Thermoplastic Polyurethane)의 원료인 PTMEG(Polytetramethylene Ether Glycol), 아디핀산(Adipic Acid) 등의 가격도 강세를 나타내 수익성 개선에 어려움을 겪고 있다.

우레탄 원료 생산기업들은 대부분 대기업이며 가격 상승에 힘입어 영업이익이 크게 증가했으나 가공기업들은 중소기업이 대부분으로 수익성 악화가 이어짐에 따라 재무구조가 심각하게 악화될 것으로 우려되고 있다.

한화케미칼, TDI 가격주도권에서 우위

TDI는 국내가격이 글로벌 수급타이트로 1년만에 3배 이상 폭등했다.

글로벌 TDI 시장은 Covestro가 2016년 10월 독일 Dormagen 소재 30만톤 플랜트에 불가항력을 선언한 것으로 시작으로 유럽 뿐만 아니라 아시아 시장도 수급타이트가 극심해지면서 2017년 상반기에도 강세가 이어지고 있다.

TDI 가격은 2016년 10월 중순 CFR China 톤당 3000-3100달러로 500달러, CFR SE Asia는 3000-3100달러로 600달러 가까이 폭등해 2011년 이후 5년만에 3000달러를 넘어섰다.

중국도 수급타이트가 극심해져 2016년 11월 5000-6000달러까지 폭등해 1년만에 가격이 3배 이상 폭등한 것으로 알려졌다.

국내가격은 한화케미칼, OCI가 국제가격 상승분을 반영해 2017년 5월 기준 kg당 4000-4500원을 형성하고 있는 것으로 알려졌다.

국내 TDI 가격은 2016년 5월 kg당 100원, 6월 100원, 7월 150원, 10월 200원 11월 500원 12월 700원, 2017년 3월 300원으로 1년 동안 총 2050원을 인상한 것으로 파악되고 있다.

시장 관계자는 “수요기업들은 국제가격이 폭등해 국내가격 인상도 불가피했으나 구매부담이 가중돼 인상폭 조정을 시도했다”고 밝혔다.

국내가격은 한화케미칼이 KPX화인케미칼을 인수한 이후 국제가격을 즉시 반영함에 따라 높은 가격을 형성하고 있는 것으로 알려졌다.

시장 관계자는 “KPX화인케미칼은 국제가격에 비해 국내가격을 저렴하게 공급하는 등 인상안 조정이 가능했으나 한화케미칼이 인수한 후에는 국제가격을 즉시 반영하고 있다”고 밝혔다.

한화케미칼은 BASF가 2016년 10월 독일 Ludwigshafen 화학단지 폭발사고로 TDI 30만톤 플랜트를 가동중단해 유럽 수출에 집중함에 따라 국내 시장점유율을 높였고 가격주도권에서 우위를 점한 것으로 파악되고 있다.

연질폼, 2017년 수익성 악화 “심각”

연질 폼(Foam) 생산기업들은 원료 강세가 지속됨에 따라 2016년 말부터 적자생산이 본격화됐다.

국내 TDI 수요는 3만톤 수준으로 연질폼이 50%, 비폼이 50%를 차지하고 있으며, 특히 TDI를 주원료로 채용하고 있는 연질폼 생산기업들이 수익성 악화에 시달리고 있다.

국내 연질폼 시장은 세림티티시, 알포메, 진양폴리우레탄, 금호화성, 진양산업, 진양폼테크, 메사에프앤디, 골든 등 중소기업 8곳이 경쟁하고 있으며 한화케미칼, OCI, 한국BASF로부터 TDI를 공급받고 있다.

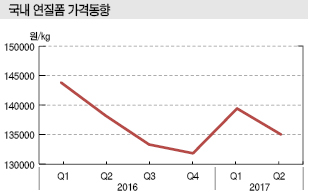

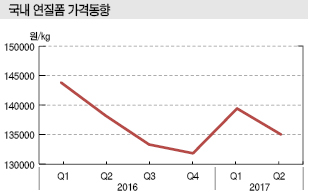

국내 연질폼 가격은 2017년 5월 기준 입방미터당 14만원 수준으로 시장 경쟁이 치열해 TDI 가격 인상분을 반영하지 못하고 있으며 2016년 말에 비해 1만원 수준 상승했으나 수익성 개선에는 영향을 미치지 못하고 있다.

국내기업들은 자동차용 연질폼을 집중 생산하고 있는 세림티티시를 제외하고 적자생산이 불가피해진 것으로 파악되고 있다.

세림티티시는 자동차 공급이 70% 수준이고 자동차 생산기업들이 인상분을 반영해 구매함에 따라 손익분기점을 유지하고 있다.

매출이 2015년 583억원에서 2016년 621억원으로 증가했고 영업이익이 2015년 33억원에서 2016년 36억원으로 3억원 늘어났다.

진양폴리우레탄도 자동차용을 생산하고 있으나 매출비중 20%에 불과하며 주로 범용 시트만 공급해 수익성 악화가 불가피한 것으로 파악된다.

진양폴리우레탄은 매출이 2017년 1/4분기 49억원, 영업이익이 마이너스 1억9330만원으로 적자생산을 이어가고 있다.

시장 관계자는 “2016년 말부터 TDI 가격이 급등했기 때문에 2016년에는 영업이익에 큰 타격을 입지 않았으나 상승분 반영이 본격화되는 2017년부터 적자생산이 불가피해질 것”이라고 밝혔다.

일부에서는 TDI를 MDI로 대체하는 R&D(연구개발)를 수행하고 있는 것으로 알려졌으나 일부분에 불과해 대체소재 전환도 불가능한 것으로 파악되고 있다.

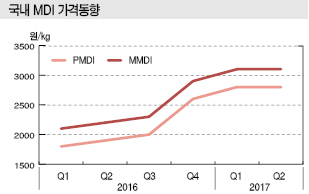

MDI, 1년만에 kg당 1000원 인상

MDI는 독일, 중국을 중심으로 가동률이 하락함에 따라 2016년 하반기부터 가격이 상승세를 나타내 수요기업들이 수익성 개선에 어려움을 겪고 있다.

MDI 시장은 크게 MMDI(Monomeric MDI)와 PMDI (Polymeric MDI)로 구분하고 MMDI는 스판덱스(Spandex) 원료, 페인트 첨가제 등으로 투입되고 있으며 PMDI는 냉장고용 단열재, 선박용 보냉재, 건축용 단열재 등에 주로 투입되고 있다.

글로벌 MDI 가격은 Wanhua, BASF 등이 중국, 독일 등의 생산설비 가동률을 낮게 유지함에 따라 수급타이트가 심화돼 폭등한 것으로 알려졌다.

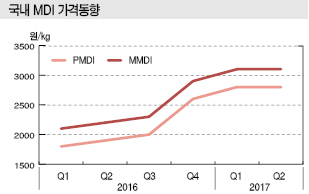

PMDI 가격은 2016년 3월 1700달러 수준이었으나 2017년 3월 CFR China 톤당 2700달러로 급등했으며 MMDI 가격은 2017년 5월 기준 3000달러 수준으로 1년만에 1000달러 상승했다.

국내가격은 MMDI 및 PMDI 모두 2016년 3월부터 2017년 3월까지 kg당 1000원 이상 오른 것으로 파악되고 있다.

금호미쓰이화학이 2017년 2월 말부터 5월 초까지 일산화탄소(CO) 공급부족으로 여수 소재 MDI 20만톤 플랜트의 가동률을 60%로 유지한 것도 영향을 미친 것으로 파악되고 있다.

금호미쓰이화학, 한국BASF 등 국내 MDI 생산기업들은 2016년 MDI 가격이 급등해 높은 수익을 창출했다.

특히, 한국BASF는 MDI 24만톤, TDI 16만톤 플랜트를 가동함에 따라 이소시아네이트 사업의 수익성이 크게 개선돼 2015년 매출 1조7512억원, 영업이익 1030억원에서 2016년 매출 1조7775억원, 영업이익 2260억원으로 영업이익이 2배 이상 급증했다.

시장 관계자는 “한국BASF는 안료, EP(Engineering Plastic), 이소시아네이트, 폴리올 플랜트를 가동하고 있으며 이소시아네이트 생산능력이 전체 80% 수준을 차지해 수익성을 좌우하고 있다”고 밝혔다.

금호미쓰이화학은 MDI 20만톤 플랜트를 가동하고 있으며 매출이 2015년 5309억원에서 2016년 5197억원으로 감소했으나 영업이익은 401억원에서 538억원으로 급증했다.

국내 MDI 수요는 21만-22만톤 수준에 달해 TDI 수요 3만톤에 비해 장기계약을 통해 대량 구매하는 수요기업들이 많은 것으로 나타남에 따라 국제가격 인상분을 최대한 방어할 수 있었던 것으로 알려졌다.

시장 관계자는 “매월 가격을 협상해 공급받고 있으나 장기계약을 통해 인상률을 최소화하고 있다”고 밝혔다.

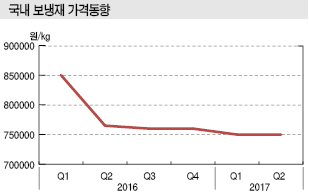

단열재·보냉재 생산기업 “울상”

MDI 가격이 상승함에 따라 PMDI 수요기업인 단열·보냉재 생산기업들의 수익성이 악화된 것으로 알려졌다.

MMDI는 첨가제용으로 미량 투입되고 스판덱스 원료비중에서는 20% 불과해 수요기업들의 수익성에 미치는 영향이 미미한 것으로 파악되고 있다.

다만, 효성, 태광산업, TK케미칼 등 스판덱스 생산기업들은 원료비중 80%를 차지하는 PTMEG가 2017년 초부터 5월까지 톤당 1000달러 상승해 2700달러 수준을 기록함에 따라 수익성 악화가 불가피한 것으로 알려졌다.

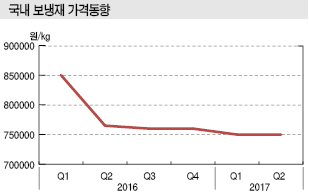

단열·보냉재 생산기업들은 PMDI 가격이 원료비중에 40-50%에 달해 수익성과 직결되고 있으며 최근 원료가격 상승으로 수익성이 악화되고 있다.

삼성전자, LG전자 등도 MDI를 인상된 가격에 구매해 냉장고용 단열재 제조코스트가 높아진 것으로 파악되고 있다.

동성화인텍, 한국카본, 강림인슈 등 국내 보냉재 생산기업들은 MDI 가격 상승으로 수익성이 악화된 것으로 알려졌다.

다만, 장기계약을 통해 인상률을 최소함에 따라 수익성 악화를 방어할 수 있었던 것으로 파악되고 있다.

동성화인텍은 PU 단열재 부문 영업이익이 2016년 105억원이었으나 2017년 1/4분기에는 마이너스 41억원을 기록해 적자생산으로 전환됐다.

한국카본, 강림인슈 등도 2016년까지 흑자생산을 유지하고 있으나 2017년 초부터 원료가격 강세가 반영돼 적자생산이 불가피한 것으로 예상되고 있다.

에스와이패널, 영보화학 등 우레탄계 단열재 생산기업들도 수익성 악화가 불가피했다.

우레탄계 단열재 생산기업들은 원료가격 상승분을 반영하기 어렵고 시장 경쟁이 치열해 수익성이 크게 악화된 것으로 파악되고 있다.

우레탄계 단열재 가격은 kg당 2015년 4250원, 2016년 4000원, 2017년 상반기 3800원 수준으로 오히려 하락했다.

에스와이패널은 매출이 2017년 1/4분기 771억원, 영업이익이 마이너스 13억원을 기록했으며 영보화학은 매출이 402억원, 영업이익이 209억원으로 전년동기대비 100억원 감소했다.

폴리올, 원료가격 안정에 경쟁 과열

폴리올은 PO 가격이 안정화됐고 KPX케미칼, MCNS, 한국BASF 경쟁이 치열해짐에 따라 하향안정세를 나타내고 있다.

원료인 PO가 Nihon Oxirane이 18만톤 생산설비를 2015년 가동중단함에 따라 수급이 타이트해졌으나 타이, 싱가폴, 미국산 수입을 확대하며 수급을 안정화됨에 따라 폴리올 가격이 2016년부터 kg당 2500-3000원 수준으로 안정적인 시세를 유지하고 있다.

아울러, S-Oil이 2018년 상반기 PO를 30만톤을 상업화해 SKC 독점체제를 붕괴함에 따라 PO 및 폴리올 가격이 더욱 안정화될 것으로 예상되고 있다.

시장 관계자는 “폴리올은 의도적으로 가동률을 조정하지 않는 이상 안정세를 나타낼 것”이라고 밝혔다.

국내 폴리올 시장은 MCNS(Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes)가 자동차용 폴리우레탄 시스템을 중심으로 영업력을 강화함에 따라 경쟁이 치열해지고 있어 가격 인상도 쉽지 않을 것으로 예상되고 있다.

일본시장은 2017년 2월 폴리올 가격을 kg당 20엔 수준 인상했으나 국내시장은 경쟁 과열로 하락한 것으로 나타나고 있다.

수요기업들은 이소시아네이트 가격 강세가 부담으로 작용하고 있으나 폴리올 가격이 안정세를 유지함에 따라 수익성 악화를 최소화할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

TPU, 원료 상승분 반영됐으나…

TPU 시장은 MMDI, PTMEG, 아디핀산 등을 투입해 생산하고 있으나 2017년 초부터 원료가격이 강세를 나타냄에 따라 수익성이 악화되고 있다.

아디핀산은 2016년 12월부터 2017년 4월 말까지 톤당 1200달러에서 1700달러를 폭등했으며 5월에는 1600달러 수준으로 하락했으나 여전히 높은 수준을 기록하고 있다.

PTMEG는 2017년 5월 기준 2700달러 수준으로 5개월만에 1000달러 폭등했다.

국내 TPU 시장은 동성화학, 루브리졸, 동아화학, 송원산업, 창민 등이 약 3만톤 가까이 생산하고 있으며 원료강세가 지속돼 수익성이 악화됐다.

TPU 가격이 2015년 kg당 3500원, 2016년 3100원, 2017년 1/4분기 3300원으로 원료 상승분이 반영돼 상승함에 따라 수익성 악화를 최소할 수 있었던 것으로 파악되고 있다.

하지만. 원료가격이 대부분 톤당 1000달러 수준으로 급등함에 따라 손익분기점을 유지하기에 급급한 것으로 지적되고 있다.

중동, 메이저 횡포를 잠재운다!

폴리우레탄 가공기업들은 Sadara 프로젝트 상업화가 2017년 하반기부터 본격화됨에 따라 최근 가격이 폭등한 이소시아네이트 가격이 하락할 가능성이 높다고 판단하고 있다.

국내기업들은 TDI는 BASF, Covestro 등이 가동률을 조정하고 있고 MDI는 Wanhua, BASF, Covestro 등이 글로벌 수급타이트를 유발하고 있다고 의심하고 있다.

시장 관계자는 “TDI 수요는 글로벌 생산능력에 60% 수준에 불과하지만 수급타이트로 가격이 폭등하고 있다”며 “글로벌 메이저들이 원료 부족, 기술적 결함 등을 이유로 가동률을 낮추거나 가동중단함으로써 수급을 의도적으로 조절하고 있다”고 밝혔다.

수요기업들은 2016년 신규가동이 예상됐던 Sadara 프로젝트가 2017년 하반기 상업화될 것으로 예상하고 있어 글로벌 메이저에 수급 조작을 제어할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

Sadara Chemical은 사우디 아람코(Aramco)와 Dow Chemical이 50대50으로 합작해 석유화학 기초원료를 생산하고 있으며 2017년 하반기부터는 MDI 40만톤, TDI 20만톤 생산을 본격화할 것으로 예상되고 있다.

아울러, MDI는 금호미쓰이화학이 2017년 11월 10만톤을 증설함에 따라 아시아 수급타이트 완화에 영향을 미칠 것으로 기대되고 있다.

시장 관계자는 “중동기업들이 시장 진입을 확대함으로써 미국, 유럽, 중국 등이 주도하는 폴리우레탄 원료 시장을 견제할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

<허웅 기자: hw@chemlocus.com>