염료(Dye)는 세계적으로 환경문제가 대두되면서 생산 규제가 심해짐으로써 중국기업들이 시장을 지배하고 있다.

염료는 염료 자체 생산 뿐만 아니라 중간체 합성에 이르기까지 환경오염 문제가 일반화되고 있는 화학물질로, 최근에는 중국까지 환경규제를 강화함에 따라 거래가격이 크게 상승하고 있다.

중국 정부는 2017년부터 오염물질 배출허가 제도를 환경보호 관리 시스템의 핵심으로 부각시키면서 철저한 관리를 추진하고 있다.

이에 따라 광둥(Guangdong)에서는 염색·염료기업 대부분이 문을 닫았고, 포샨(Foshan)은 53개 중소기업이 등록을 마치지 못해 폐쇄했으며, 푸닝(Puning) 소재 3사는 불법 오염물질 배출로 대표이사가 구속되는 등 생산 차질이 확대되고 있다.

염료 시장 관계자는 “중국의 염료 거래가격이 매년 50%에서 200%까지 폭등하고 있다”고 주장했다.

국내에서는 화평법(화학물질 등록 및 평가에 관한 법률) 개정안이 발표되면서 염료 관련기업들이 앓는 소리를 확대하고 있다.

중국산 염료가격 폭등에 폭등

염료 가격이 폭등하고 있는 것은 중국 정부가 환경규제를 강화하면서 관련제품 생산이 차질을 빚고 있기 때문이다.

Azohethine-H(H-산)은 대부분 장쑤(Jiangsu) 북부 Yancheng 및 Lianyungang 소재 3대 화학단지에서 생산하고 있으나 환경규제 강화에 따라 모든 공장들이 일률적으로 가동을 중단하고 환경검사를 받음으로써 생산량이 대폭 감소해 공급이 큰 차질을 빚고 있다.

이에 따라 분산염료 가격은 2017년 초부터 약 60% 상승했고 2018년 8월부터 50-100% 추가 상승함으로써 염색기업들이 큰 위기에 직면하고 있다.

염료 가격은 2018년 말 또는 2019년 초 추가 상승할 것으로 예상되고 있다.

중국이 경제성장 둔화에 따라 대기오염 기준을 낮추었으나 겨울철에는 환경규제를 강화할 수밖에 없어 공급차질이 심화될 것이 확실시되고 있다.

염료 관계자는 “염료 관련 경기는 세계적으로 양호하나 국내시장은 전혀 변화가 없다”며 “글로벌 염료 시황도 중국의 중간체 수입이 증가해 양호할 뿐”이라고 주장했다.

환경규제 강화로 중간체 생산차질 “심각”

합성염료는 중국시장의 수급타이트가 극심해지고 있다.

중국 염료산업은 1980년대 초 외국투자 증가 및 섬유산업의 고속성장으로 글로벌 생산량의 45-50%를 담당하는 수준으로 성장했고 2000년대 들어서는 세계 생산량의 65-70%를 차지하면서 최대 염료 생산대국으로 부상했다.

하지만, 2017년부터 중국 정부가 환경규제를 강화하면서 업스트림인 중간체 생산설비에 대한 가동규제가 발동됐고 최근까지도 제재 수위가 낮아지지 않으면서 생산이 불가능한 중간체마저 등장하고 있다.

염색 관계자는 “환경규제로 문을 닫은 공장이 많아지면서 원래 사용하던 색을 대체해 다른 색을 투입하는 섬유염색 가공기업들이 많아지고 있다”고 밝혔다.

2017년 이후 가동하고 있던 중국기업들조차 환경규제 강화의 영향 아래 놓이면서 중간체 공급이 대폭 감소했고 애시드레드(적색 106호) 등은 공급이 심각한 타격을 받고 있는 것으로 알려졌다.

중국은 현재도 중간체를 중심으로 공장가동을 규제하고 있으며 일부 염료들은 공급이 불가능한 상황에 놓여있는 것으로 파악된다.

특히, 뉴콕신(적색 102호), 플록신(적색 104호), 타르트라진(황색 4호) 등은 중국 현지 생산이 불가능하며 세계 각국의 수요기업들이 일본 등에 공급을 요청하고 있는 것으로 알려졌다.

중국은 환경규제 강화를 통해 합성염료 및 중간체 시장을 재편하고 있으며 중국을 대체할 조달처가 등장하지 않는 이상 염료가격 폭등세가 장기화될 것으로 예측되고 있다.

일본 및 국내기업들도 중간체는 대부분 중국산을 사용하고 있어 어려움을 겪고 있다.

일본기업들은 중국산 중에서도 낮은 그레이드 중간체를 사용하거나 인디아에서 생산한 중간체를 사용함으로써 대응하고 있으나 염료 품질이 낮아지는 가운데 인디아산은 수송 코스트가 막대해 가격 전가가 불가피해지고 있다.

염료·염색기업 생존 가능성 “희박”

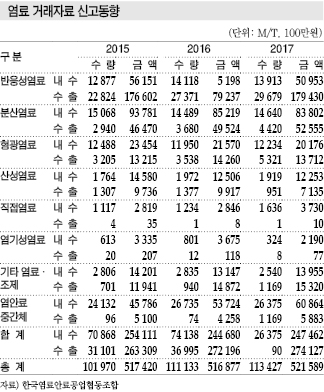

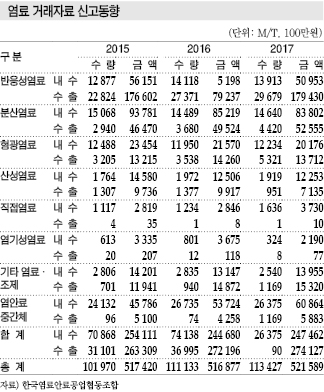

국내 염료 시장은 반응성염료와 분산염료가 주도하고 있으며 세계적으로도 비슷한 흐름을 이어지고 있다.

국내시장은 섬유산업 발전으로 꾸준히 성장했으나 한때 섬유경기 침체로 염료가격을 인하할 수밖에 없는 반면 중간체는 상승해 이중고를 겪고 있다.

염료가격은 2015년 2분기 기준 산성 Black이 kg당 4500원, 분산 Black이 3500원, 분산 Yellow가 1만8200원으로 정점을 찍은 후 일시적으로 하락했으나 2016년 8월부터 다시 꾸준히 상승해 2017년 4분기에는 산성 Black 4100원, 분산 Black 2450원, 분산 Yellow 1만7000원으로 상승했다.

국내 염색가공기업들은 염료 구입가격이 상승한 가운데 인건비까지 크게 오름으로써 경쟁력이 뒤처지고 있다.

중국, 베트남, 인도네시아 등과의 인건비 차이가 심하기 때문으로, 품질은 큰 차이가 나지 않아 국제경쟁에서 우위를 점하지 못하고 있다.

특히, 염색 관련 영세기업들은 국내 섬유산업의 경쟁력 하락, 섬유경기 침체에 따라 가동률이 하락하고 있는 반면, 국제유가 및 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있다.

중소기업은 제조원가 중 원료 코스트 비중이 무려 49.1%로 절반 수준에 육박하고 있다. 원료 코스트를 1.0%만 절감해도 영업이익 향상 효과가 6.2%에 달한다는 주장까지 제기되고 있다.

염색 관련 중소기업들은 중국, 베트남 등 가격경쟁력을 앞세운 경쟁국에 밀려 수출은 물론 내수시장에서도 고전하고 있다.

화평법, 분석·등록 부담 막대 “엎친데 덮친격”

국내시장은 화평법 개정으로 새로운 논란이 일고 있다.

화평법은 연간 1톤 이상 제조·수입되는 화학물질을 대상으로 2030년까지 단계적으로 등록을 의무화하고 있다.

특히, 국민건강상 위해 우려가 높은 발암성, 돌연변이성, 생식독성 물질과 1000톤 이상 화학물질을 제조·수입하는 자는 2021년까지 유해성 정보를 확보해 등록해야 한다.

환경부는 화평법 개정안을 2018년 3월20일 공포하고 2019년 1월1일부터 시행할 예정이다.

개정 이전에는 1톤 이상 등록대상 기존화학물질을 제조·수입하는 경우에 한해 등록토록 강제했으나 개정 후에는 연간 1톤 이상 기존화학물질을 제조·수입하는 경우 등록하게 돼 있다.

신규화학물질을 제조·수입할 때도 개정 전에는 환경부장관에게 등록할 수 있다면 앞으로는 연간 100kg 이상 제조·수입하면 등록해야 하고 100kg 미만은 환경부장관에게 신고해야 한다.

염료 관계자는 “등록물질의 수는 500-700개 달하고 있으며 현재 306종 정도가 마감됐다”고 밝혔다.

중소 및 영세기업들은 화평법 개정안을 시행하면 연간 1톤 이상 제조 및 수입 화학물질 7000종이 2030년까지 의무적으로 등록해야 하기 때문에 분석 및 등록비용 부담이 너무 크다고 하소연하고 있다.

염료 관계자는 “취지는 좋지만 염료를 유통하는 중소기업들의 피해가 크다”며 “유해성이 없는 화학물질도 등록해야 한다”고 밝혔다.

한국염료공업협동조합 관계자는 “1개 화학물질 등록비용이 수천만원에서 수억원에 이른다”며 “개정안이 시행되면 등록의무물질이 평균 300개에 달해 염료 관련기업들이 살아남을 수 없다”고 강조했다.

일본, 중국산 수입비중 60-80% 달해

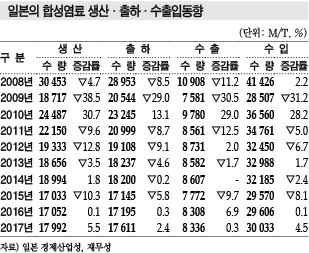

일본 합성염료 시장은 회복조짐을 보이고 있다.

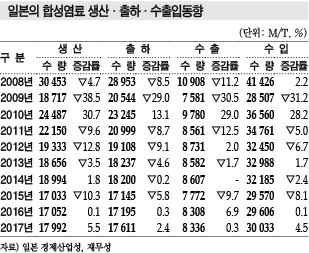

일본은 합성염료 생산량, 수출량, 수입량이 모두 2년 연속 증가했으며 출하량에 수입량을 추가한 내수도 2017년 4만208톤으로 3년만에 4만톤대를 회복했다.

일본은 1980년대 이후 폐수처리비용 증가, 원료코스트 상승, 엔고현상, 염료 및 섬유 생산기업의 해외진출 및 생산설비 이전 등으로 합성염료 수요가 감소세를 계속하고 있다.

세계적으로는 1990년대 중반부터 2000년 초까지 염료 생산기업 통합이 이루어졌으며 현시점에서는 DyStar가 최대 메이저로 자리 잡고 있다.

DyStar는 글로벌 염료 생산기업을 대표하던 바이엘(Bayer), 훽스트(Hoechst), 바스프(BASF)의 섬유용 염료 사업 및 일본의 Mitsubishi Kasei(현 Mitsubishi Chemical), Mitsui Toatsu Chemicals(현 Mitsui Chemicals)의 섬유용 염료 사업을 인수해 1995년 설립했다.

일본 경제산업성에 따르면, 일본은 2017년 합성염료 생산량이 1만7992톤으로 5.5% 증가했으나 최고치를 기록했던 1991년 7만7000톤의 25.7%에 그쳤으며 출하량은 1만7611톤으로 2.4% 늘었다.

내수는 섬유·의류용이 크게 변화하지 않고 있는 가운데 인터넷 통신판매에 사용하는 박스용, 자동차 시트 관련용도 등이 증가한 것으로 파악되고 있다.

내수는 섬유·의류용이 크게 변화하지 않고 있는 가운데 인터넷 통신판매에 사용하는 박스용, 자동차 시트 관련용도 등이 증가한 것으로 파악되고 있다.

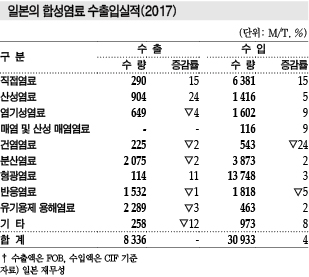

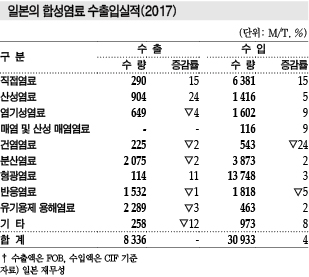

수출량은 8336톤으로 0.3%, 수출액은 203억7400만엔으로 5.5% 증가했다.

수출량은 플래스틱, 인쇄잉크, 볼펜, 양초 등에 사용하는 유기용제 용해염료가 2289톤으로 3%, 폴리에스터(Polyester)를 비롯해 실크(Silk), 울(Wool), 나일론(Nylon) 등에 투입하는 분산염료가 2075톤으로 2%, 면, 레이온(Rayon), 울, 실크 등에 사용하는 반응염료가 1532톤으로 1% 감소했다.

수출액은 유기용제 용해염료가 33억300만엔으로 1%, 반응염료가 30억4700만엔으로 5% 증가한 반면 분산염료는 56억1600만엔으로 7% 줄었다.

아시아 수출이 4799톤으로 전체의 58%를 차지했고 유럽 수출이 2449톤으로 29%, 북중미 수출이 1011톤으로 12%를 점유했다.

국가별로는 싱가폴 수출이 1076톤으로 21% 감소했으나 가장 많았고 한국 1053톤, 중국 1028톤, 네덜란드 1022톤으로 뒤를 이었다.

수출액은 미국이 28억엔, 중국이 26억6000만엔, 싱가폴이 24억9000만엔, 네덜란드가 19억2000만엔을 기록했으며 평균 단가는 미국이 kg당 3006엔, 중국이 2592엔, 싱가폴이 2312엔을 형성했다.

인디아산 수입도 급증추세

합성염료 수입량은 3만933톤으로 4%, 수입액은 249억엔 6% 증가했다.

제지용, 세탁세제 등에 사용하는 형광염료는 수입량이 1만3748톤, 수입액이 27억6500만엔으로 모두 3% 늘어 비중이 가장 높았으며 중국산이 8967톤으로 65%를 차지함으로써 절반 수준에 육박했다.

셀룰로오스섬유(Cellulose Fiber)에 직접 염색할 수 있어 날염용 잉크젯, 박스 라이너 염색 등에 사용하는 직접염료는 수입량이 6381톤으로 15%, 수입액이 38억6200만엔으로 22% 증가한 가운데 인디아산이 3036톤으로 48%를 차지했다.

분산염료는 수입량이 3873톤으로 2% 증가한 반면 수입액은 65억6000만엔으로 1% 감소했고 중국산이 2976톤으로 77%에 달했다.

전체적으로는 2만7164톤을 수입한 아시아산 비중이 88%로 가장 높았고 유럽산이 2667톤으로 9%, 북중미산이 1095톤으로 4%를 차지했다.

수입액 기준으로는 아시아산이 182억3000만엔으로 73%, 유럽산이 57억5100만엔으로 23%, 북중미산이 8억7100만엔으로 4%를 차지했다.

국가별 수입량은 중국산이 1만6039톤으로 1% 늘어 가장 많았으며 인디아산이 5507톤, 타이완산이 2577톤, 독일산이 1599톤, 인도네시아산이 1426톤으로 뒤를 이었다.

수입액은 중국 111억5100만엔, 인디아 34억1800만엔, 타이완 10억9500만엔, 독일 16억6600만엔 등으로 나타났다.

일본 합성염료 내수는 리먼 브라더스 사태가 발생한 이듬해인 2009년 5만톤이 무너졌으며 2015년 이후에는 4만톤에도 미치지 못했다.

그러나 2017년에는 인터넷 통신판매 확대에 따른 박스 수요 호조, 섬유 날염용 잉크젯 수요 신장에 힘입어 4만208톤으로 4.5% 늘어 3년만에 4만톤대를 회복했다. <김수연·정세진 기자>

표, 그래프: <염료 거래자료 신고동향, 일본의 합성염료 생산·출하·수출입동향, 일본의 합성염료 수출입실적(2017), 일본의 합성염료 수출입 대상국(2017)>

내수는 섬유·의류용이 크게 변화하지 않고 있는 가운데 인터넷 통신판매에 사용하는 박스용, 자동차 시트 관련용도 등이 증가한 것으로 파악되고 있다.

내수는 섬유·의류용이 크게 변화하지 않고 있는 가운데 인터넷 통신판매에 사용하는 박스용, 자동차 시트 관련용도 등이 증가한 것으로 파악되고 있다.