친환경 특성은 전자산업에서도 신제품 개발의 필수 조건으로 부상하고 있다.

태양전지(PV)는 재생에너지 전환에 기여하고 있으며, LiB(리튬이온전지)는 신기술 개발을 통해 국가별·지역별 환경규제 강화에 대응하고 있다.

반도체 역시 공정 및 소재 혁신을 바탕으로 친환경성 강화에 주력하고 있으며 IoT(사물인터넷)를 비롯한 디지털 기술 활용을 고도화하고 있다.

태양광, PSC·OVA에 이어 설치 기술도 진화

태양전지는 지속가능한 사회 실현을 위한 핵심 기술로 주목받고 있다.

태양광 보급 확대를 위해 벽면과 곡면에 부착 가능한 플렉서블(Flexible) 태양전지가 개발됐으며 차세대 태양전지와 새로운 설치 기술 개발 등 미도입 지역에도 설치를 가속화기 위한 움직임이 본격화되고 있다.

한화큐셀은 이론적 한계효율이 44%인 차세대 탠덤 셀을 앞세워 글로벌 태양광 시장을 공략하고 있다.

AI(인공지능) 기술 발달과 데이터센터 건설 등으로 급증하는 에너지 수요에 효율적으로 대응하기 위해 수면, 농경지 상부 등 유휴부지를 활용해 재생에너지를 생산하는 수상형 태양광, 영농형 태양광 솔루션도 제안하고 있다.

페로브스카이트 태양전지(PSC) 역시 본격적인 상용화가 기대되는 대표적인 차세대 태양전지로, 도포 방식으로 발전 층을 형성할 수 있어 필름 기판에 코팅하면 얇고 가벼우면서 플렉시블한 태양전지를 구현할 수 있는 점이 특징이다.

PSC 사업화에 적극적인 일본 세키스이케미칼(Sekisui Chemical)은 다양한 실증을 진행하면서 방초 시트, 풍력 타워 등 수직 및 곡면 설비에 설치해 검증을 계속하고 있다.

유기 박막 태양전지(OPV)도 차세대 기술로 주목받고 있다.

일본 Osaka Metro는 2024년 말 세계 최초로 CNT(Carbon Nano Tube) 전극을 사용한 OPV 실증을 시작했다. OPV는 유기 반도체를 발광층 소재로 사용해 PSC보다 에너지 변환 효율이 낮은 편이나 내구성이 뛰어나며, CNT는 부식되지 않기 때문에 후면 전극에 은을 사용한 기존제품보다 내구성이 크게 개선되며 용도에 따라 PSC와 OPV를 구분해 사용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

태양전지 도입 지역을 확대하기 위해 태양광 모듈을 매설한 발전 블록을 침수 방지 시설의 제방면에 설치해 제방 기능을 유지하면서 발전하거나 상·하수도 시설의 수로 상부, 덮개 등에 도입하는 방안이 논의되고 있다.

양극재, 친환경 신기술 개발 가속화

양극재 생산기업들도 친환경 신기술 상용화를 통해 수요 증가에 대비하고 있다.

양극재는 배터리 출력과 용량에 직결되는 핵심 소재이며 니켈, 코발트, 리튬과 같은 희귀금속 화합물을 사용하기 때문에 전체 배터리 생산비용의 40-60%를 차지하고 있다.

양극재 시장은 최근 순수전기자동차(BEV)와 플러그인하이브리드자동차(PHEV) 보급 확대에 힘입어 중장기적인 성장이 기대되고 있다.

야노경제연구소(Yano) 조사에 따르면, 2035년 글로벌 LiB 시장은 PHEV용이 274GWh, BEV용이 1587GWh로 2024년 대비 100% 확대될 것으로 예상되며 양극재 수요 역시 비례적으로 증가할 것으로 판단된다.

에코프로는 2024년부터 현대자동차·기아와 협력해 친환경 리튬인산철(LFP) 배터리 양극재 신규 제조공법을 개발하고 있다.

현대제철이 재활용 철을 이용해 미세 철 분말 공정 기술을 개발하고 에코프로비엠이 LFP 양극재를 개발한 다음 현대자동차·기아가 내재화하는 프로젝트이다. 에코프로비엠이 개발하는 직접 합성 LFP 양극재는 기존 황산 철 대신 순철, 산화철을 이용하며 환경오염을 유발하는 약품을 사용하지 않아 친환경 공법으로 평가된다.

에코프로는 2025년에는 SK온과 배터리 순환 생태계 업무협약 및 블랙파우더(BlackPowder) 공급계약을 체결했다

배터리 재활용 사업을 담당하는 에코프로씨엔지가 미국 SK배터리아메리카(SKBA)로부터 폐배터리 스크랩 기반 블랙파우더를 공급받아 포항에서 양극재를 만들어 SKBA에 재공급하는 체계로 에코프로그룹은 SK온과 폐배터리 리사이클부터 양극재까지 이어지는 배터리 순환 생태계를 구축해 글로벌 폐배터리 재활용 밸류체인을 강화할 계획이다.

일본, 니켈 활용해 친환경 특성 강화

일본도 친환경 니켈 양극재 기술 개발에 주력하고 있다.

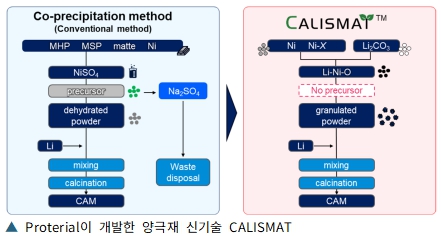

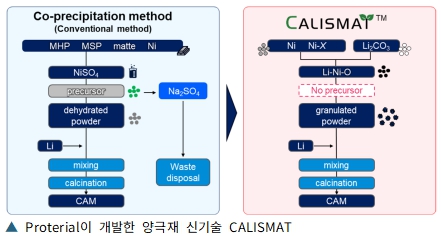

Proterial은 2028년 상업생산을 목표로 황산나트륨(Na2SO4) 폐수가 발생하지 않는 니켈계 양극재 신규 프로세스 CALISMAT를 개발하고 있다. 황산나트륨 폐수는 배출 기준이 강화되고 있는 유럽·미국 시장 진출을 어렵게 하는 장벽으로 작용하고 있다.

CALISMAT는 전구체 대신 조달이 용이한 불용성 금속 니켈 분말을 주원료로 사용하며 독자적인 입도 조절, 분쇄, 혼합 기술을 적용해 기존제품과 동등한 전기화학적 특성을 구현했다. 1000톤급 소규모 라인부터 도입이 가능한 것도 강점으로 평가된다.

독일 컨설팅그룹 FEV에 따르면, CALISMAT의 이산화탄소 배출량은 기존 공침법 대비 36% 줄어들었다.

스미토모금속(Sumitomo Metal Mining)은 캐나다 Nano One Materials와 신기술 개발을 위해 협력하고 있다. Nano One Materials가 개발한 One Pot 프로세스는 전구체 제조·소성 단계를 대폭 단축할 수 있어 사용하는 물이 기존 프로세스 대비 약 5%에 불과하며 황산나트륨을 배출하지 않는다.

스미토모금속은 LFP계 양극재 생산에도 One Pot 프로세스 적용을을 추진하고 있다.

반도체, 고순도 화학약품 리사이클 추진

차세대 반도체는 미세화 뿐만 아니라 환경 부하 저감이 요구되고 있다.

반도체 제조공정은 세정액, 고순도 약품 등 액체를 사용하는 단계가 많아 재활용하면 신규 소재 사용량을 줄이고 물 부족 문제 해결에 기여할 수 있다.

반도체 소재의 친환경화는 일본기업들이 주도하고 있다.

도쿠야마(Tokuyama)는 타이완에서 고순도 IPA(Isopropyl Alcohol) 리사이클 사업화에 나섰다. IPA가 포함된 폐액을 수요기업의 공장에서 회수해 재정제한 리사이클 IPA를 신제품과 동등한 성능으로 다시 공급할 계획이다. 리사이클 플랜트는 2027년 3월까지 완공하고 출하를 시작할 예정이다.

도쿠야마는 한국, 일본을 시작으로 다른 사업장에도 IPA 리사이클 기술을 확대 적용할 방침이다.

2022년에는 SK지오센트릭과 합작해 폐기물 저감 설비를 적용한 친환경 공정으로 고순도 IPA를 생산하기 위해 울산에 STAC를 설립했으며 2024년부터 양산을 시작한 것으로 알려졌다.

초순수 생산기업들은 기능수에 주목하고 있다. 기능수는 초순수에 가스를 주입해 세정력과 미세입자 제거 기능을 부여함으로써 고순도 화학약품을 대체할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

저농도 오존수는 염소·과산화수소 세정을, 수소가스 용해수는 암모니아수·과산화수소 세정을 대체할 수 있다.

NMS(Nomura Micro Science)는 고농도 오존수 기술을 확립해 황산·과산화수소 세정을 대체하는 사업을 추진하고 있다. 황산·과산화수소 세정은 황산과 높은 공정 온도 때문에 대체가 어려운 편이다.

기능수는 고순도 화학약품에 비해 환경 부하가 작고 잔류도 적어 리사이클이 용이한 것으로 평가된다.

나가세상사(Nagase)는 반도체 현상액인 수산화 TMAH(TetraMethyl Ammonium Hydroxide)를 리사이클하는 사업에 착수했다. (윤우성 선임기자: yys@chemlocus.com)