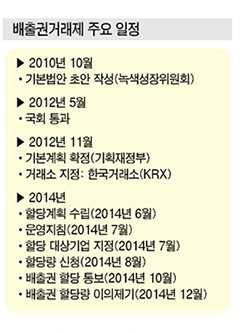

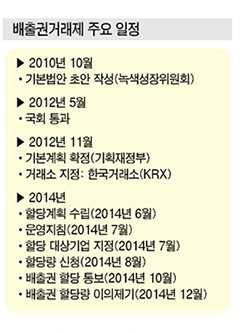

온실가스 배출권거래제가 2015년 1월1일부터 시행될 예정이나 정부의 태도가 오락가락해 차질 없이 시행될 수 있을지 의문시되고 있다.

정부는 2013년 온실가스 배출권거래제를 한차례 연기한 이후 2015년 1월1일부터 본격적으로 시행할 방침이다.

그러나 전국경제인연합회 등 23개 경제단체들은 <온실가스 배출권거래제에 대한 경제계 의견>을 발표하면서 배출권거래제가 산업경쟁력을 저하시킬 우려가 있다며 전면 재검토와 더불어 시행시기 연기를 주장해 제동을 걸고 있다.

또 전세계가 협력해야 기후변화에 대한 효과가 있다며 온실가스 배출량 상위국인 중국, 미국, 일본 등이 시행하지 않아 국가 단위의 배출권거래제를 시행하는 것은 실효성이 없다고 주장하고 있다.

하지만, 정부는 배출권거래제를 연기하면 오히려 국가적 손해가 크기 때문에 물러설 수 없다는 입장을 고수하고 있고, 도입시기를 늦추기 위한 법 개정이 2014년 안으로 이루어질 수 없다는 판단 아래 2015년 시행을 결정했다.

하지만, 정부는 배출권거래제를 연기하면 오히려 국가적 손해가 크기 때문에 물러설 수 없다는 입장을 고수하고 있고, 도입시기를 늦추기 위한 법 개정이 2014년 안으로 이루어질 수 없다는 판단 아래 2015년 시행을 결정했다.

그러나 제도 시행이 6개월도 남지 않은 상황에서 경제계가 지적한 정부의 허술한 대책에는 분명히 문제가 있는 것으로 판단된다.

환경부의 BAU(배출전망치)가 산업계의 실제 배출량과 큰 차이를 보이고 있기 때문이다.

에너지경제연구원에 따르면, 정부는 산업계가 2010년 6억4400만CO2톤을 배출할 것으로 예상했으나 실제 배출량은 6억6900CO2톤으로 5.8% 많았다.

2012년에도 7억190CO2만톤이 배출돼 정부의 BAU보다 4.1% 많았기 때문에 환경부가 1월28일 다시 산정한 온실가스 배출량도 신빙성이 없다는 의견에 무게가 실리고 있다.

경제단체들은 2020년 BAU를 8억9900만CO2톤으로 예측하고 있으나 환경부는 7억7600만CO2톤으로 산정해 절대치가 15%나 차이나 산업계의 부담이 늘어날 가능성이 커지고 있다고 강조했다.

이에 경제·산업계는 제도의 수용성을 높이기 위해 이해관계자와 충분한 논의를 거쳐 할당계획을 결정해야 한다고 주장하고 있다.

배출권 할당량도 목표 배출량에 비해 턱없이 부족하다는 지적이 제기되고 있다.

환경부는 재산정한 BAU에 따라 업종별 감축률을 정해 절대 배출 목표량을 6억3780CO2톤, 총 배출권 할당량을 5억5866CO2톤으로 결정했다.

그러나 그대로 시행하면 정부에 배출권 거래비용을 지불해야 하고 배출권이 부족한 상황에서 정부가 예비 배출권을 추가로 발행하지 않으면 톤당 최대 10만원의 과징금을 지불해야 하기 때문에 반발이 거세질 것으로 우려되고 있다.

업종별 배출권 할당량도 공감대를 얻지 못하고 있어 산업계가 환경부, 산업통상자원부, 기획재정부에 배출권 할당 근거를 공개할 것을 요구했으나 받아들여지지 않았고 직접 찾아와 일부 자료만 열람할 수 있었다고 선을 그었다.

환경부는 2013년에도 온실가스 감축량을 해당기업별로 공표하지 않아 투명성 없이 규제가 가능한지에 대한 의문이 제기되고 있다.

특히, 효과를 극대화하기 위해서는 정부와 산업계 뿐만 아니라 정부와 국민, 산업계와 국민 사이의 투명성이 필수적으로 요구되고 있다.

2015년 배출권거래제를 시행하기 위해 온실가스 목표관리제를 시행해오면서 왜 진작부터 문제점들을 해결하지 않았는지도 의문이 제기되고 있다.

제도 시행이 반년도 남지 않은 시점에서 제도 구축이 철저하지 않은 것은 산업계의 눈치를 보며 끌려 다닌 정부의 책임이 큰 것으로 판단된다.

2015년 시행을 확정한 상태에서 정부와 산업계가 이견을 어떻게 좁혀갈지 관심이 주목된다.

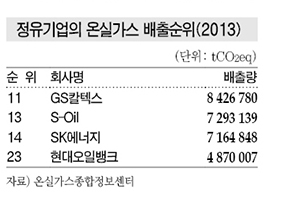

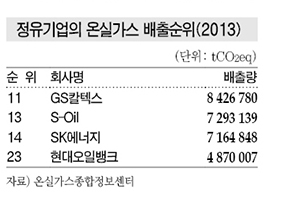

한편, S-Oil과 SK에너지는 2013년 온실가스 배출량을 2011년에 비해 상당수준 감축했으나 GS칼텍스는 2013년 842만6780CO2톤으로 2011년 762만313CO2톤보다 80만6467CO2톤 증가한 것으로 나타났다.

화학기업 가운데에는 SK종합화학, 금호석유화학, OCI, 카프로 등 온실가스 배출량이 줄어든 곳이 많았으나 LG화학, 롯데케미칼, 삼성토탈 등은 배출량이 늘어나 제도 시행으로 인한 배출량 감축효과가 기대되고 있다.

<배정은 기자>

하지만, 정부는 배출권거래제를 연기하면 오히려 국가적 손해가 크기 때문에 물러설 수 없다는 입장을 고수하고 있고, 도입시기를 늦추기 위한 법 개정이 2014년 안으로 이루어질 수 없다는 판단 아래 2015년 시행을 결정했다.

하지만, 정부는 배출권거래제를 연기하면 오히려 국가적 손해가 크기 때문에 물러설 수 없다는 입장을 고수하고 있고, 도입시기를 늦추기 위한 법 개정이 2014년 안으로 이루어질 수 없다는 판단 아래 2015년 시행을 결정했다.