글로벌 LCP(Liquid Crystal Polymer) 수요는 전기·전자부품을 중심으로 신장세를 계속하고 있다.

열가소성 슈퍼 EP(Engineering Plastic)인 LCP는 주원료인 p-HBA(p-Hydroxybenzoic Acid)와 공중합하는 모노머에 따라 분자 골격이 다르고 그레이드 및 생산기업에 따라 특성이 상이한 것으로 나타나고 있다.

열변형온도(HDT: Heat Deflection Temperature)는 일반적으로 1형이 250-350℃, 1.5형 및 2형이 160-240℃, 3형이 60-230℃로 구분된다.

모두 치밀한 결정구조에 따라 리플로우 납땜(Reflow Soldering)에 견딜 수 있는 내열성을 보유하고 있으며 저용융점도, 고유동성 특성이 있다.

또 난연제를 첨가하지 않고도 UL94 V-0 수준으로 난연성이 뛰어나고 전기절연성이 있어 커넥터를 비롯한 전기·전자부품에 필수 소재로 사용되고 있으며 유리섬유 등을 혼합한 컴파운드를 비롯해 섬유, 필름으로 공급되고 있다.

스마트폰이 글로벌 시장성장 견인

글로벌 LCP 수요는 약 4만톤으로 추정되고 있다.

전체의 60%를 차지하고 있는 SMT(표면실장기술) 커넥터용을 포함한 전기·전자부품 수요비중이 90%에 달하고 있으며 나머지는 자동차부품, 섬유·필름에 투입되고 있다.

전기·전자부품은 기판에 부품을 직접 실장하는 SMT가 보급됨에 따라 주로 리플로우 방식으로 납땜을 실시하고 있다.

리플로우 방식은 프린트기판 접합부위에 땜납 페이스트를 도포하고 위에 전자부품을 올린 후 리플로우 오븐에서 적외선, 열풍 등으로 땜납을 녹여 접합하는 방식으로 사용 수지는 내열성이 요구된다.

기존에는 주로 PBT(Polybutylene Terephthalate) 및 내열 PA(Polyamide)를 사용했으나 내열성이 부족해 LCP로 대체되고 있다.

SMT 커넥터용 LCP 수요는 컴퓨터 시장이 성숙단계에 접어들면서 일시적으로 감소세를 나타냈으나 스마트폰 보급이 확대됨에 따라 다시 높은 신장률을 회복했다.

또 스마트폰은 크기가 작아지고 있는 가운데 기능이 늘어남에 따라 한정된 공간에 많은 전자부품을 탑재할 필요가 있어 내부 공간은 작아지고 전자부품은 더욱 미세화되고 있다.

이에 따라 LCP는 2015년 무렵부터 미세부품에 대응할 수 없는 PPS(Polyphenylene Sulfide) 대체소재로도 투입되기 시작했다.

여기에 가전 생산기업들이 난연제로 투입되는 할로겐(Halogen) 사용을 제한함에 따라 할로겐 미함유제품에 대한 니즈가 높아진 점도 LCP 수요 신장을 견인하고 있다.

다만, LCP를 투입하는 전자부품 수가 증가하고 있음에도 실질적인 LCP 사용량은 감소하고 있다.

전자부품이 소형·박막화되고 있기 때문으로, 글로벌 LCP 수요는 2010년을 정점으로 증가세가 둔화된 것으로 나타나고 있다.

최근에는 리사이클제품을 사용하는 움직임이 확대되면서 LCP 수요 신장을 억제하고 있다.

리사이클에는 LCP 성형가공 시 발생하는 스프루(Sprue)와 런너(Runner)를 성형 관련기업들이 재활용하는 방식과 리사이클기업이 스프루 등을 재생 LCP로 생산하는 방식을 사용하고 있다.

LCP는 폐소재를 혼합해도 물성이 크게 저하되지 않는 등 리사이클성이 뛰어난 것으로 알려졌다.

따라서 일반적으로는 폐소재를 25% 가량 투입하고 있으나 40-70%를 투입한 LCP 가운데 UL94 V-0의 난연성을 등록한 곳도 있는 것으로 알려졌다.

LCP 리사이클제품 수요는 5000톤 수준을 형성하고 있는 것으로 추정된다.

중국, 최대 소비국으로 자리매김…

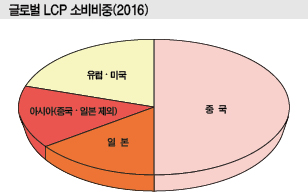

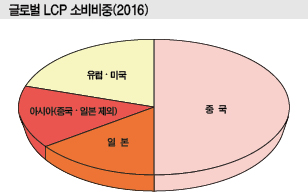

글로벌 LCP 시장은 중국이 최대 소비국으로 자리 잡고 있으며 나머지는 일본, 아시아, 유럽·미국이 동등한 수준으로 삼분하고 있다.

중국은 글로벌 LCP 수요의 50% 수준을 차지하고 있다.

글로벌 커넥터 및 전자부품 생산기업들의 생산설비가 집중돼 있고 하웨이(Huawei), 오포(OPPO), 비보(Vivo) 등 중국 스마트폰 생산기업들의 글로벌 시장점유율이 급속히 상승하고 있기 때문이다.

일본에서는 전기·전자부품을 중심으로 자동차부품, 섬유·필름용으로 LCP를 투입하고 있다.

커넥터를 비롯한 전자부품 생산기업들은 대부분 중국 등 아시아로 생산설비를 이전했으나 정밀부품은 일본에서 성형해 해외로 수출하는 것으로 파악되고 있다.

아시아 시장은 한국과 타이완 반도체 생산기업들의 수요가 주류를 이루고 있으며 동남아시아는 사무기기 생산설비가 집중됨에 따라 광픽업 보빈, HDD 모터용 등으로 LCP가 투입되고 있다.

글로벌 LCP 생산량은 일본기업이 60% 수준을 차지하고 있다.

폴리플라스틱(Polyplastics)과 Sumitomo Chemical이 2강을 이루고 있으며 셀라니즈(Celanese), 솔베이(Solvay) 등이 뒤를 잇고 있다.

탈 전기·전자부품 전략 가속화

LCP 생산기업들은 SMT 커넥터를 비롯한 전기·전자부품에 대한 의존도를 낮추기 위한 전략을 추진하고 있으며, 특히 카메라 셔터 유닛용 보빈 및 모듈을 주목하고 있다.

스마트폰 생산기업들은 카메라 성능이 고도화됨에 따라 모듈 개발을 중시하고 있어 LCP 채용이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

LED(Light Emitting Diode) 패키지용도 LED 보급 확대로 성장이 기대되고 있어 높은 반사율과 기계적 강도를 부여한 그레이드를 개발하고 있다.

자동차부품용은 릴레이 관련부품이 중심으로 시장규모가 아직 작지만 채용범위가 점차 확대되고 있으며 자동차 전장화가 진행되고 전기자동차, 하이브리드자동차 등 전장기기가 많은 친환경 자동차가 보급됨에 따라 수요가 신장할 가능성이 높게 나타나고 있다.

현재는 대형 부품이 많아 PPS 및 PA가 주류를 이루고 있으나 장기간 열에 노출되는 엔진 주변 부품은 PPS 및 PA의 분자구조상 부식, 파괴가 발생할 가능성이 있어 열팽창계수가 작고 치수안정성이 뛰어난 LCP가 대체소재로 부상하고 있다.

일본, 기술력으로 세계시장 장악

폴리플라스틱은 주력인 전기·전자부품용 시장점유율을 유지함과 동시에 자동차부품용 개척을 본격화하고 있다.

LCP 중합능력은 1만5000톤이며 컴파운드는 일본, 타이완, 말레이지아, 중국에 총 2만2000톤 생산체제를 구축하고 있다.

2012년에는 LCP 브랜드를 Vectra에서 Laperos로 변경했으며 원료 p-HBA를 생산하는 LCP Leuna Carboxylation Plant를 완전 자회사로 편입해 원료부터 수직계열화함으로써 코스트 경쟁력을 강화했다.

주력인 전기·전자부품용은 고유동성 등 다양한 그레이드를 바탕으로 안정적인 수익을 확보하고 있으며 스마트폰 소형·경량화 니즈에 대응한 신규 그레이드 개발에도 힘을 기울이고 있다.

자동차부품용은 POM(Polyacetal), PBT, PPS 판매루트를 활용해 수요처를 개척하고 있다.

Sumitomo Chemical은 전기·전자기기, 자동차 등에 사용되는 정밀부품용으로 LCP를 공급하고 있다.

전기·전자부품용은 CD, DVD 등 광디스크 읽기·쓰기 장치의 주요 부품인 광픽업 렌즈 홀더에 주로 사용되고 있으며 고내열 그레이드는 딥 납땜(Dip Soldering) 프로세스를 견디는 정밀 코일보빈에 채용되고 있다.

주력인 커넥터용은 높은 유동성과 치수안정성을 바탕으로 커넥터 생산이 집적된 중국에서 판매 확대 전략을 추진하고 있다.

또 최고수준의 백색도를 보유한 특징을 활용해 개발한 고반사율 그레이드는 내열성, 난연성, 성형가공성, 저흡수성이 뛰어나 LED패키지, LED조명용 커넥터에 채용되고 있다.

자동차부품용은 릴레이, 센서 관련부품, 조명부품에 투입되고 있으며 전기자동차 보급이 확대되고 있는 유럽시장 공략을 강화하고 있다.

JXTG에너지는 Xydar 브랜드로 LCP 컴파운드를 공급하고 있다.

전기·전자부품용은 SMT 커넥터용을 중심으로 판매를 확대하고 있으며 전기·전자부품 고기능화의 영향으로 저유전 및 전도성 그레이드를 주목하고 있다.

저유전 그레이드는 일반 그레이드에 비해 유전율과 유전정접을 내림으로써 전자회로의 임피던스 정합(Impedance Matching)을 가능케 하는 전자부품을 만들 수 있는 특징이 있다.

이에 따라 고속전송 및 고속통신 노이즈 등에 따른 신호 손실을 억제할 수 있어 자동차 센서부품을 중심으로 용도 개척을 적극 추진하고 있다.

저항률이 낮은 전도성 그레이드는 전자파 실드 효과가 높아 금속 대체소재로 제안하고 있다.

카메라 모듈용은 고강도, 내충격성에 먼지 발생이 적은 특성을 더한 그레이드가 디지털카메라, 스마트폰 카메라의 고화소 니즈에 대응해 채용이 확대될 것으로 예상하고 있다.