글로벌 실리콘(Silicone) 시장에 지각변동이 예고되고 있다. KCC(대표 정몽익)가 반도체 원료·장비 생산기업 원익그룹(회장 이용한), 사모펀드(PEF) SJL파트너스와 함께 미국 실리콘 시장의 선두주자 모멘티브(Momentive Performance Materials)를 인수했기 때문이다.

KCC 컨소시엄은 글로벌 PEF 운용기업 아폴로PE(Apollo Global Management)가 보유한 모멘티브 지분 100%를 30억달러(약 3조4000억원)에 인수하기로 9월12일 합의했다.

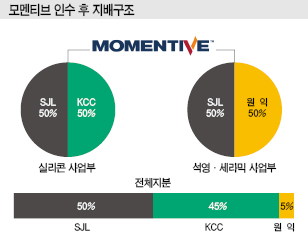

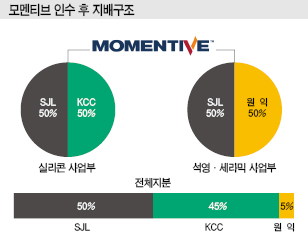

SJL파트너스가 50%, KCC가 45%, 원익그룹이 5%를 각각 부담한다.

KCC, 모멘티브 인수로 글로벌 2위 도약

모멘티브는 글로벌 PEF 운용기업 아폴로PE가 2006년 GE Advanced Materials, GE Bayer Silicone, GE Toshiba Silicone을 인수해 통합한 특수 화학소재 전문기업으로 실리콘 사업 매출이 2017년 기준 2조5000억원으로 글로벌 실리콘 시장의 13.9%를 점유함으로써 다우듀폰(DowDuPont) 5조원, 독일 바커(Wacker Chemie) 2조6000억원에 이어 3위를 달리고 있다. 매출의 90%는 실리콘, 나머지 10%는 석영·세라믹이 차지하고 있다.

KCC는 모멘티브 인수에 따라 2017년 기준 약 7만톤에 불과하던 실리콘 생산능력이 30만톤 이상으로 늘어나 세계 2위로 발돋움하게 됐다.

매출액도 연결기준 2017년 3조4000억원에서 6조원으로 크게 확대될 것으로 예상된다.

매출액도 연결기준 2017년 3조4000억원에서 6조원으로 크게 확대될 것으로 예상된다.

원익그룹 역시 MPM과 결합하며 세계 1위 석영·세라믹 생산기업으로 부상하게 된다. 모멘티브는 석영·세라믹 분야에서도 세계 1위를 달리고 있다.

원익그룹은 인수 주체가 원익QnC로 반도체 소재인 석영·세라믹의 국내시장 점유율이 각각 37.0%, 26.6%에 달하고 있으며 모멘티브를 인수하면 세계 1위 석영·세라믹 메이저로 부상하게 된다.

KCC 컨소시엄은 모멘티브 인수 이후 실리콘 사업부와 석영·세라믹 사업부를 분리해 KCC와 원익그룹으로 경영을 이원화할 계획인 것으로 알려졌다.

인수가 마무리되면 실리콘사업부는 SJL과 KCC가 50대50, 석영·세라믹사업부는 SJL과 원익이 50대50의 지분을 보유하게 된다.

아폴로PE는 2018년 1월 모멘티브를 중국기업에게 매각하기 위해 협상을 개시했으나 KCC 컨소시엄이 더 좋은 조건을 제시함에 따라 대상을 변경한 것으로 알려졌다.

인수조건 양호하고 생산도 글로벌화

KCC는 실리콘 사업 다양화와 글로벌 시장 점유율 제고를 위해 모멘티브 인수를 결정했다.

그동안에는 수익성이 낮은 건축용 등을 주로 취급했으나 모멘티브를 인수함으로써 첨단소재 등 고부가가치 분야로 확장하며 새로운 성장동력을 찾겠다는 전략으로 풀이된다.

KCC는 모멘티브 인수에 따라 세계 24개 공장에서 30만톤의 실리콘을 생산할 수 있게 됨은 물론 모멘티브 브랜드와 수천건의 원천기술, 4000곳 이상의 수요처를 통해 글로벌 네트워크를 확보할 것으로 예상된다.

모멘티브는 세계 최초의 산업용 실리콘 생산기술, 샴푸와 린스가 결합된 투인원 샴푸, 자외선(UV) 차단기술, OLED(Organic Light Emitting Diode)용 실리콘, 실리콘 폴리에테르(Silicone Polyether)를 사용한 섬유유연제 등 실리콘 분야에서 세계 최초 기록을 대부분 보유하고 있다.

실리콘은 반도체, 태양전지 뿐만 아니라 섬유, 종이, 건축, 토목, 화장품 등 실생활에 쓰이지 않는 분야가 없을 정도로 광범위하게 활용되고 있다.

인수조건도 상당히 양호한 것으로 평가되고 있다.

글로벌 화학소재 생산기업이 보통 감가상각 이전 영업이익(EBITDA)의 11배에 거래되는 반면 KCC 컨소시엄은 모멘티브를 7배에 인수한 것으로 평가되고 있다.

모멘티브 인수대금 30억달러 가운데 18억달러는 M&A 대출과 모멘티브가 보유한 내부현금으로 지급하기 때문에 KCC와 원익은 각각 5억4000만달러(약 6100억원)와 6000만달러(675억원)를 분담하는데 그치는 것으로 알려졌다.

KCC가 보유하고 있는 현금성자산 3조5000억원의 17% 수준으로, KCC가 6만톤의 실리콘 생산능력을 확보하기 위해 지난 15년간 투입한 금액과 비슷한 것으로 평가되고 있다.

자동차·산업용과 함께 퍼스널케어 보완

KCC는 미래 먹거리로 선정한 실리콘과 파인세라믹 중 실리콘 사업의 결실을 모멘티브 인수를 통해 완결되는 모습을 보이고 있다.

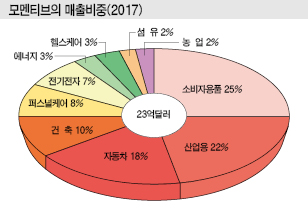

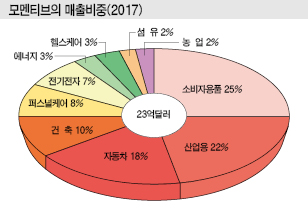

모멘티브는 75년간 스페셜티 실리콘을 생산해온 스페셜티 케미칼 전문기업으로, 2017년에는 매출액 23억달러, 영업이익(EBITDA) 2억9300만달러로 매출액영업이익률이 12.6%에 달했다. 영업이익은 실리콘 사업이 88%, 쿼츠 사업이 12%로 실리콘 비중이 절대적이다.

매출비중은 소비자용품 25%, 퍼스널케어 8%, 헬스케어 3%로 컨슈머 및 헬스케어가 36%에 달해 절대적이며 산업용 22%, 자동차용 18%, 건축용 10%, 전기전자용 7%로 파악되고 있다.

KCC는 모멘티브 인수에 따라 기존 실리콘고무(Silicone Rubber) 및 건축용 실란트(Sealant) 사업 위주에서 벗어나 컨슈머, 퍼스널케어는 물론 산업용 및 자동차용을 크게 보완할 수 있을 것으로 예상된다.

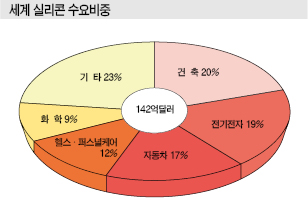

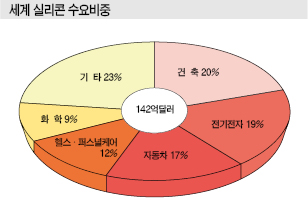

더군다나 세계 실리콘 시장 비중은 건축용 20%, 전기전자 19%, 자동차 17%, 헬스 및 퍼스널케어 12%, 케미칼 9%로 KCC는 강세를 보이고 있는 건축용은 물론 시장비중이 큰 전기전자, 자동차, 헬스 및 퍼스널케어를 보완해 종합 실리콘 메이저로 부상하게 됐다.

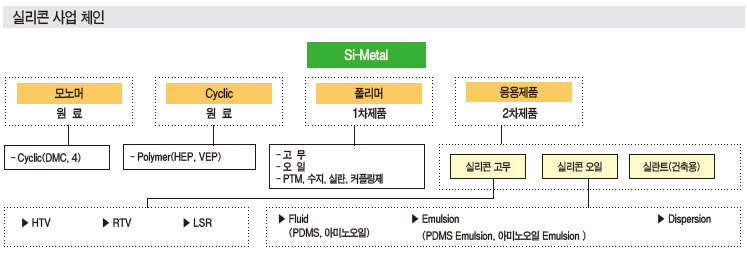

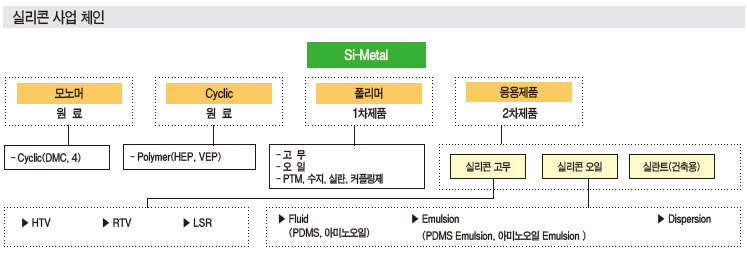

모멘티브는 HTV, RTV 등 실리콘고무가 큰 비중을 차지하고 있음은 물론 Emulsion, Fluid, Dispersion 등 실리콘오일 부문의 매출액이 30% 이상을 차지하는 등 강세를 보여 KCC의 취약부문인 실리콘오일 부문을 크게 강화할 수 있을 것으로 판단된다.

중국시장 확보에 모노머부터 수직계열화 완성

KCC는 국내시장 위주의 영업에서 벗어나 중국, 일본 등 아시아 시장을 강화하고 북미, 유럽 등 글로벌 시장을 확보하게된 것도 의미가 큰 것으로 평가된다.

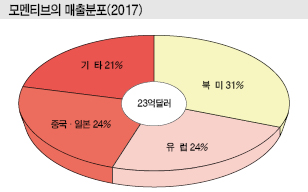

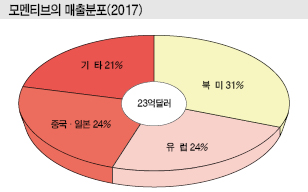

모멘티브는 매출 분포가 비교적 고른 편이며 북미 31%, 유럽 24%, 중국·일본 24%, 기타 21%로 파악되고 있다.

특히, 모멘티브가 세계적으로 24개 지역에서 생산설비를 가동하고 있고 12개 R&D센터를 확보하고 있다는 점을 감안하면 KCC의 위상을 크게 확대할 수 있을 것으로 예상된다.

아울러 KCC는 기초원료인 메탈실리콘을 수입에 의존하고 있어 가격경쟁력을 갖출 수 없었으나 모멘티브는 중국 신안(Xinan)에서 모노머 공장을 가동하고 있어 안정적 원료 조달 체계를 갖추게 된 것도 인수를 결정한 핵심 요인으로 평가되고 있다.

글로벌 4대 실리콘 메이저는 다우코닝(Dow Corning), 신에츠케미칼(Shin-Etsu Chemical), 모멘티브, 중국 블루스타(Bluestar)로 실리콘고무, 실리콘오일(Silicone Oil) 등 2차제품 뿐만 아니라 모노머(Monomer), 사이클릭(Cyclic), 폴리머(Polymer) 등 1차제품 생산설비를 확보해 실리콘 전체의 공정 체인을 갖춤으로써 경쟁력을 유지하고 있다.

중국 등지에서 실리콘메탈(Silicone Metal)을 안정적으로 확보하는 것도 경쟁력을 강화할 수 있는 절대요인으로 모멘티브 인수의 의미가 높게 평가되는 이유이다.

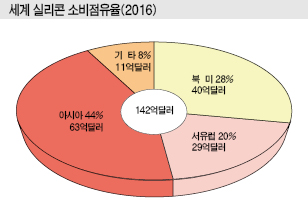

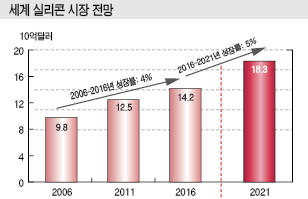

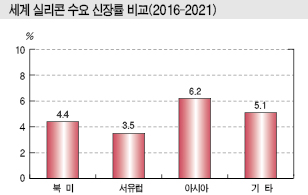

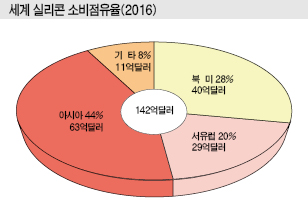

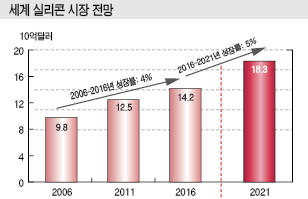

세계 실리콘 시장은 2016년 142억달러, 2017년 155억달러에서 2021년 183억달러로 연평균 5% 이상 성장할 것으로 예상되고 있다.

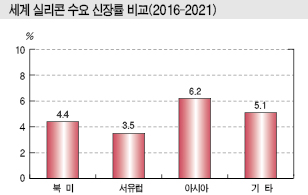

특히, 아시아가 연평균 6.2%로 가장 높은 성장률을 나타내고 북미 4.4%, 유럽 3.5%로 글로벌 실리콘 시장 성장률이 5%를 넘을 전망이어서 KCC가 실리콘을 발판으로 글로벌 화학기업으로 성장할 수 있는 발판을 마련한 것으로 평가된다.

세계시장, 2017년 155억달러로 8% 성장

글로벌 실리콘 시장은 신흥국의 생활수준 향상 및 친환경제품에 대한 요구 확대로 성장을 지속할 것으로 예상된다.

실리콘은 금속규소와 메탄올(Methanol)로부터 생성되는 메틸클로라이드(Methyl Chloride) 베이스 클로로실란(Chlorosilane)을 원료로 생산하는 폴리머로, 주사슬에 규소와 산소 원자가 교차로 나열된 실록산(Siloxane) 결합(Si-O)을 보유하고 있다.

실록산 결합은 다른 유기 폴리머에 비해 높은 내열성, 내후성, 화학적 안정성, 전기절연성 등을 발휘한다.

또 실리콘을 대표하는 디메틸폴리실록산(Dimethyl Polysiloxane)은 주사슬이 나선 구조이고 곁사슬의 메틸기가 바깥쪽으로 배치됨에 따라 발수성, 이형성, 내한성이 우수한 특징이 있다.

실리콘은 다른 유기 폴리머에 없는 특성을 보유하고 있어 전기·전자, 자동차 뿐만 아니라 주방용품, 화장품, 의약품, 헬스케어 등 다양한 분야에 투입되고 있다.

글로벌 실리콘 시장은 2017년 155억달러로 전년대비 8% 확대됐다.

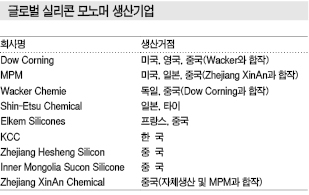

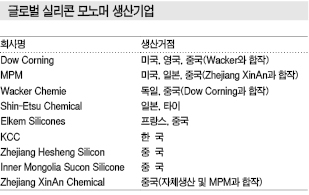

실리콘 중간체인 메틸클로로실란 생산기업으로는 KCC를 비롯해 다우코닝, 모멘티브, 바커, 신에츠케미칼, 엘켐실리콘즈(Elkem Silicones), Zhejiang Hesheng Silicone, Inner Mongolia Sucon Silicone, Zhejiang XinAn Chemical 등이 있으며 중국기업들이 다수 이름을 올리고 있다.

실리콘 모노머 생산능력은 2017년 모멘티브가 독일 생산을 중단하고 중국이 신증설을 일단락함에 따라 소폭 축소된 것으로 파악되고 있다.

중국은 글로벌 생산능력에서 차지하는 비율이 50%를 넘어서고 있으나 환경규제에 대한 대응이 본격화됨에 따라 플랜트 가동률이 2016년 70%에서 2017년 60% 수준으로 하락해 세계 전체 가동률을 하회했다. 글로벌 가동률은 70%에서 75%로 상승했다.

특수 기능성 실란은 메틸클로로실란 생산기업과 에보닉(Evonik), JNC, 다이소(Daiso) 등이 생산하고 있다.

일본, 친환경성 토대로 적용범위 확대

일본에서는 신에츠케미칼, MPM Japan이 모노머부터 일관생산체제를 구축하고 있으며 도레이다우코닝(Toray Dow Corning), Asahi Kasei Wacker Silicone은 모노머 및 실록산을 수입해 각종 실리콘제품을 생산하고 있다. JNC, Evonik Japan, 다이소는 실란 커플링제 등을 생산하고 있다.

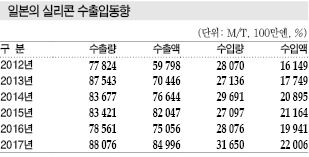

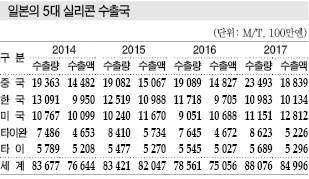

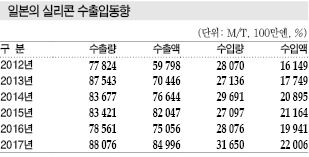

일본은 2017년 실리콘 생산이 약 20만톤으로 10% 수준 증가했으며 수입량은 3만2000톤, 수출량은 8만8000톤을 기록해 14만톤을 내수시장에서 소비한 것으로 추정되고 있다. 내수시장 소비량은 약 5% 늘어났다.

수출은 아시아 비율이 수량 기준 75%, 금액 기준 68%에 달했으며 환경규제의 영향으로 중국수출이 크게 확대된 것으로 파악되고 있다.

국제통화기금(IMF)은 2018년 경제성장률이 2017년 수준을 유지할 것으로 전망된다고 발표했으며 실리콘도 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상되고 있다.

다만, 중국의 움직임이 주목되고 있다.

중국은 환경규제가 강화됨에 따라 대응하지 못하는 곳은 도태가 불가피할 것으로 예상되고 있으나 모노머 증설 프로젝트 발표도 잇따르고 있기 때문이다.

실리콘은 사람들의 생활을 더욱 편리하고 풍요롭게 만들어주는 소재로, 개발도상국을 중심으로 수요가 크게 신장할 것으로 예상되고 있다.

친환경제품으로도 각광받고 있다.

일본 실리콘공업협회가 유럽, 북미, 일본에서 실시한 조사에 따르면, 실리콘 사용에 따른 온실가스 감축 효과는 실리콘 제조 및 폐기에 따라 배출되는 온실가스의 9배에 달하며, 특히 자동차, 건축, 태양에너지에 사용되는 실리콘이 온실가스 감축에 크게 기여하고 있는 것으로 나타났다.

자동차 분야에서는 엔진 주변부품, 친환경타이어, 건축 분야에서는 복층유리 실링재 등에 실리콘이 사용되고 있으며 에너지절약 조명으로 보급되고 있는 LED(Light Emitting Diode)는 소자 보호용으로 내열성, 내광성이 뛰어난 실리콘이 필수적으로 투입되고 있다.

또 실리콘은 안전성이 뛰어나고 환경부하 저감에 기여하는 등 시대적 요구에 적합한 소재로 평가됨에 따라 앞으로 용도가 더욱 확대될 것으로 예상되고 있다.

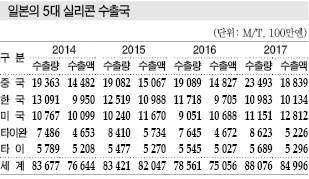

표, 그래프: <모멘티브 인수 후 지배구조, 글로벌 실리콘 모노머 생산기업, 모멘티브의 매출분포(2017), 모멘티브의 매출비중(2017), 세계 실리콘 수요비중, 세계 실리콘 소비점유율(2016), 세계 실리콘 시장 전망, 세계 실리콘 수요 신장률 비교(2016-2021), 실리콘 사업 체인, 일본의 5대 실리콘 수출국, 일본의 실리콘 수출입동향>

매출액도 연결기준 2017년 3조4000억원에서 6조원으로 크게 확대될 것으로 예상된다.

매출액도 연결기준 2017년 3조4000억원에서 6조원으로 크게 확대될 것으로 예상된다.