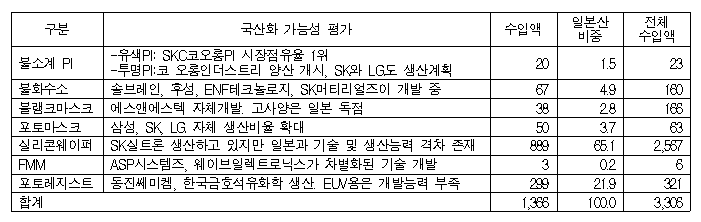

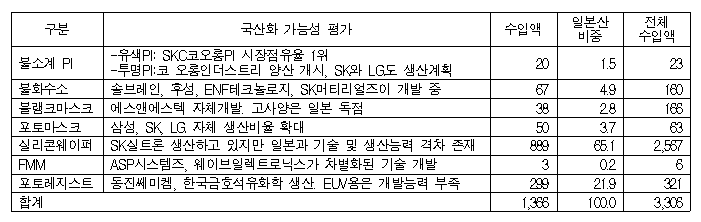

일본 수출규제 대상이거나 대상이 될 수 있는 주요 품목 7개 가운데 6개는 국산화가 가능할 것으로 예상되고 있다.

우리금융경영연구소의 최근 보고서인 소재·부품·장비의 일본산 수입의존도 현황과 국산화 가능성 검토에 따르면, 분석대상 7개 품목 가운데 6개는 2-3년 안에 국산화가 가능할 것으로 판단됐다.

해당 품목들은 2018년 기준 수입액이 11억달러로 7개 품목의 78% 정도로 파악되고 있다.

일본이 2019년 7월 수출규제 대상으로 지정한 불소(Fluorine)계 PI(Polyimide), 레지스트, 불화수소(에칭가스) 등 3개 품목은 2018년 수입액이 3억9000만달러로 전체 수입액의 0.7%에 불과했으나 반도체 등 제조공정의 핵심소재여서 공급차질이 발생한다면 전체 생산에 타격을 줄 수 있어 리스크가 높다.

연구소는 해당 3개 품목 가운데 불소계 PI의 국산화 가능성이 가장 큰 것으로 봤다.

불소계 PI는 폴더블(Foldable) 스마트폰의 커버윈도우로 사용되는 투명 PI와 OLED(Organic Light Emitting Diode) 소재로 쓰이는 PSPI(Photosensitive PI: 광 감응성 폴리이미드) 등으로 활용되고 있다.

2018년에는 일본산 수입액이 2000만달러였으나 코오롱인더스트리, SKC, SK이노베이션, 이녹스첨단소재 등 국내기업의 기술력과 양산능력으로 국산화가 가능할 것으로 분석되고 있다.

불화수소는 일부 국산화가 가능할 것으로 전망됐다.

불화수소는 반도체 세정과 식각 공정에 사용하거나 일부 첨가제를 섞어 실리콘(Silicone) 산화막 두께를 줄이고 불순물을 제거하는데 사용된다.

일본 스텔라케미파(Stella Chemifa) 등이 20세기 초부터 불소 화학제품 개발과 생산을 시작했으며 현재 글로벌 고순도 불화수소 시장을 과점하고 있다.

국내에서는 일본 스텔라케미파와 솔브레인, 모리타케미칼(Morita Chemical)과 ENF테크놀로지의 합작기업이 일본산 원료를 수입해 생산하고 있고 중국 등이 생산량을 확대하면서 2005년까지 90%를 상회하던 일본산 수입의존도가 2018년 기준 42%로 하락했다.

그러나 여전히 높은 수준이며, 특히 반도체 공정에서 불화수소 순도 99.999% 이상이 요구돼 빠른 시일 안에 국산화하기는 어려울 것으로 예상된다.

반면, 감광성 유기화학 물질인 포토레지스트는 일본산 수입의존도가 2018년 93.1%로 높았고 국내에 관련 기술이 부족해 국내기술만으로 일본산을 대체하기에 상당한 시간이 필요할 것으로 판단되고 있다. (K)