국내 연구진이 초소형·초고용량 축전지를 개발했다.

울산과학기술원(UNIST) 이상영 에너지 및 화학공학부 교수팀은 전자부품들과 일체화할 수 있는 칩 형상의 마이크로 슈퍼 커패시터(Microsu percapacitor)를 개발했다고 3월10일 밝혔다.

percapacitor)를 개발했다고 3월10일 밝혔다.

슈퍼 커패시터는 탄소 소재 활성탄에서 전자가 붙고 떨어지는 현상을 이용해 전기를 저장하고 사용하는 일종의 전지로, 리튬을 쓰는 2차전지보다 출력이 크고 수명이 긴 장점이 있고 반도체 제작공정을 통하면 초소형화도 가능해 사물인터넷(IoT) 기기, 웨어러블(Wearable) 기기 등에 적합한 것으로 알려졌다.

초소형 슈퍼 커패시터를 전자부품에 직접 연결해 전원 일체형 전자기기를 만들 수 있기 때문이다.

다만, 반도체 제작공정에서 발생하는 열이나 화학물질로 전자부품이 손상될 우려가 있어 그동안 전자부품에 직접 슈퍼 커패시터를 결합하기는 어려웠고 잉크젯 프린팅으로 전자부품 위에 슈퍼 커패시터를 결합하는 방식은 정밀도가 떨어지는 한계가 있었다.

연구진은 전기수력학 프린팅 기법을 이용해 해당 문제를 해결했다.

전극물질과 전해질을 잉크처럼 써서 부품 위에 찍어내는 방식은 잉크젯 프린팅과 같지만 정전기적 힘으로 잉크가 번지는 현상을 줄여 정밀도를 높인 것이다.

일반 잉크젯 프린팅 기법은 잉크를 뿜어내기 때문에 각 물질이 퍼지게 되지만 정전기적 힘을 이용한 기법은 잉크를 잡아당겨 번짐이 적고 선폭 1마이크로미터 이하까지 정밀하게 프린팅이 가능하다.

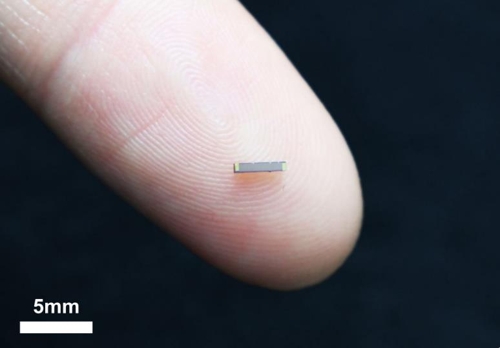

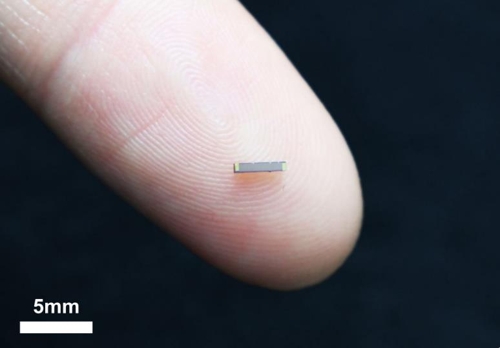

연구진은 해당 기법으로 가로 8mm, 세로 8mm 크기 칩에 전지 36개를 만들어 직렬 연결하는데 성공했으며 해당 전지들이 섭씨 80도에서도 잘 작동해 실제 전자부품 작동 과정에서 발생하는 고열도 견딜 수 있고 병렬이나 직렬로 자유롭게 연결할 수 있어 소형기기에 맞춤형 전원 공급이 가능하다는 점을 확인했다.

마이크로 슈퍼 커패시터를 개별부품에 적용하면 독립적으로 구동할 수 있어 IoT 시대를 이끌 기술로도 주목받고 있다.

이상영 교수는 “IC칩처럼 좁은 기판 위에 전지를 고밀도로 집적해 공간 제약 없이 전지 성능을 자유롭게 조절할 수 있는 기술”이라면서 “좁은 공간에 전지를 집적하는 기술은 슈퍼 커패시터 뿐만 아니라 다른 전기화학 시스템과 장치에도 확장 적용할 수 있을 것”이라고 강조했다.

연구 성과는 미국 과학진흥협회(AAAS)가 발행하는 학술지 사이언스 어드밴시스(Science Advances) 3월6일자에 게재됐다. (K)

percapacitor)를 개발했다고 3월10일 밝혔다.

percapacitor)를 개발했다고 3월10일 밝혔다.