국내 연구진이 차세대 리튬-황전지의 성능을 크게 높일 수 있는 나노소재 합성기술을 개발했다.

한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀은 나노 신소재 맥신(MXene)과 이산화탄소(CO2)와의 반응을 통해 TiO2(Titanium Dioxide) 나노입자가 고르게 분포된 판형 구조의 맥신을 합성하는데 성공했다고 밝혔다.

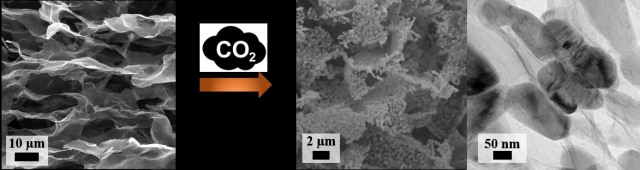

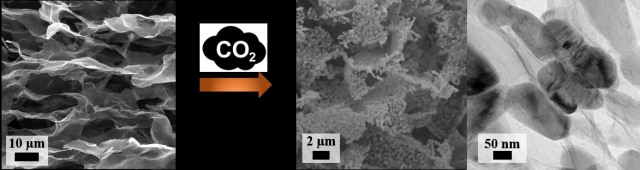

연구팀은 수용액 상태에서 표면을 벗겨낸 맥신과 이산화탄소와의 반응을 통해 TiO2 나노입자가 맥신 표면에 고르게 분포된 판형 맥신을 합성했다.

연구팀은 수용액 상태에서 표면을 벗겨낸 맥신과 이산화탄소와의 반응을 통해 TiO2 나노입자가 맥신 표면에 고르게 분포된 판형 맥신을 합성했다.

연구팀이 개발한 산화 금속이 고르게 분포된 판형 맥신은 단일공정으로 매우 경제적일 뿐만 아니라 다양한 분야에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구 결과는 국제학술지 ACS Nano 7월30일 온라인판에 게재됐다.

맥신은 전기전도도가 높고 유연성이 뛰어나기 때문에 센서나 ESS(에너지저장장치) 및 에너지전환장치, 폐수처리 소재 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 신물질이다.

특히, 그래핀(Graphene)이나 CNT(Carbon Nano Tube)를 대체할 수 있는 차세대 물질로 주목받고 있다.

맥신을 리튬-황전지의 양극 물질로 활용하기 위해서는 활물질인 황을 수용할 수 있는 공간을 제공해야 하고 충방전 과정에서 생성된 리튬폴리설파이드가 전해질에 녹아 음극 쪽으로 이동해 발생하는 셔틀 현상을 막을 수 있어야 한다.

맥신은 금속 카바이드 형태로 다공성이 거의 존재하지 않고 리튬폴리설파이드와 상호 작용이 적은 물질이기 때문에 리튬-황전지 소재로 이용하기에 적합하지 않은 것으로 알려져왔다.

연구팀은 맥신이 포함된 수용액에 초음파를 주입하고 맥신을 박리시켜 단일 맥신 층을 다량으로 제조한 후 충분한 공간을 확보하고 동시에 이산화탄소와 맥신 층을 반응시켜 표면에 리튬폴리설파이드를 흡착할 수 있는 다량의 TiO2 나노입자를 고르게 합성시켜 문제를 해결했다.

연구팀이 개발한 기술은 맥신 전구체 종류에 상관없이 적용할 수 있다.

또 연구팀은 해당 기술을 사용하면 길이가 50-100나노미터, 지름은 20나노미터인 땅콩 모양의 나노입자들이 형성된 판형 맥신을 제조할 수 있음을 확인했다. (K)

연구팀은 수용액 상태에서 표면을 벗겨낸 맥신과 이산화탄소와의 반응을 통해 TiO2 나노입자가 맥신 표면에 고르게 분포된 판형 맥신을 합성했다.

연구팀은 수용액 상태에서 표면을 벗겨낸 맥신과 이산화탄소와의 반응을 통해 TiO2 나노입자가 맥신 표면에 고르게 분포된 판형 맥신을 합성했다.