화학기업들이 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태로 직격탄을 맞고 있다.

코로나19가 확산되면서 중국, 미국, 유럽을 중심으로 자동차 생산‧수요가 급격히 줄어들고 록다운으로 생산활동이 크게 위축되면서 중간소재로 사용되는 화학제품 수요가 줄어들었으니 매출액이나 영업이익이 타격을 받은 것은 당연할 것이다.

하지만, 미국이나 유럽, 일본 화학기업들이 상당한 타격을 받은 반면 국내 석유화학기업 몇몇은 생각보다는 양호한 영업실적을 기록한 것으로 나타나고 있다. 특히, LG화학과 한화솔루션은 흑자가 예상을 웃돌았다.

왜 그러할까?

국내에서도 자동차를 비롯해 제조공장들이 정상 가동하지 못해 화학제품 수요가 줄어들 수밖에 없었을 것이 분명한데도 흑자를 올린 것은 비교 가능한 화학기업들과 차별화한 영향이 작용한 것으로 판단되고 있다.

LG화학은 일본 파나소닉이나 중국 CATL을 제치고 글로벌 전기자동차용 배터리 시장을 장악해감으로써 석유화학의 부진을 상쇄하고도 남음이 있었고, 한화솔루션은 중국 정부가 보조금을 줄이면서 장기간에 걸쳐 고전을 면치 못하던 태양광 사업이 정상화됐기 때문으로 파악되고 있다.

일본 화학기업들도 코로나19 사태의 직격탄을 피하지 못했으나 신에츠케미칼은 실리콘계 반도체 웨이퍼 장기계약 덕분에 높은 수익성을 유지하고 있고 PVC도 예상을 뒤엎고 강세로 돌아섬으로써 매출 확대는 물론 영업이익도 높은 수준을 유지할 수 있었다.

화학사업은 단기 승부에 집착할 것이 아니라 장기 비전을 세우고 차별화해야 한다는 교훈을 생각나게 하는 대목이다.

하지만, 국내 석유화학기업들은 최근 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등 기초유분은 물론 ABS, PE 현물가격이 급등 또는 폭등 현상을 나타내자 코로나19 불황이 다 지나간 것처럼 들떠있는 분위기가 감지되고 있다.

중국이 코로나19 탈출을 선언하면서 경제 활성화 조치에 나섬으로써 중국기업들이 재고 확충에 나서고 일부 사재기 현상이 나타난 가운데 국내 석유화학기업들과 아시아 무역상들이 공급 조절을 통해 수급 타이트를 유도하고 있기 때문으로 파악되고 있다.

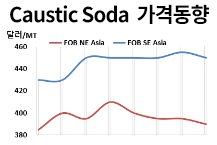

하지만, 저가에 구매한 나프타를 투입해 원가가 낮은 가운데 석유화학제품 현물가격이 급등 또는 폭등함으로써 일시적으로 수익성이 양호해진 것은 사실이나 국제유가가 40달러대에서 등락하고 나프타도 400달러를 오르내리고 있는 가운데 가동률을 낮춤으로써 고정비가 올라가고 있음을 간과해서는 아니 될 것이다.

특히, 중국기업들이 재고 확충을 마무리한 후 구매를 줄일 수 있음도 내다보아야 한다. 더군다나 중국의 신증설 투자는 상상을 초월할 정도여서 적극적인 대비책 마련이 요구되고 있다.

S&P는 아시아 PE 공급부족이 2020년 1400만-1500만톤에 달하는 가운데 HDPE가 700만-800만톤, LLDPE가 400만톤, LDPE가 300만톤 부족할 것으로 예측했으나 중동이 중국 시장을 장악해가고 있는 가운데 미국이 ECC를 중심으로 PE 신증설을 적극화함으로써 매년 700만-800만톤을 수출하면 공급과잉이 확대될 수밖에 없는 구조이다.

국내 석유화학기업들은 중국 의존도를 낮추어야 한다는 경고에도 아랑곳하지 않고 있다. 당장은 단물이 넘쳐나 수익을 올리고 있으나 그리 오래가지는 않을 것이 확실하다.

특히, 미국은 에탄 베이스 공세를 강화하고 있고 아세안도 범용을 중심으로 신증설에 열을 올리고 있다.