배터리 소재는 차세대 시장에서 일본과의 경쟁이 치열할 것으로 예상된다.

전기자동차(EV)나 드론 등은 탑재한 배터리의 용량이 높아질수록 1회 충전당 주행 및 비행거리가 길어지기 때문에 고용량 배터리에 대한 니즈가 확대되고 있다.

배터리 소재 생산기업들은 기존 주류인 LiB(리튬이온전지) 뿐만 아니라 2020-2030년대 상용화가 기대되는 포스트 LiB 등 차세대 배터리용 소재까지 개발함으로써 미래시장 선점에 박차를 가하고 있다.

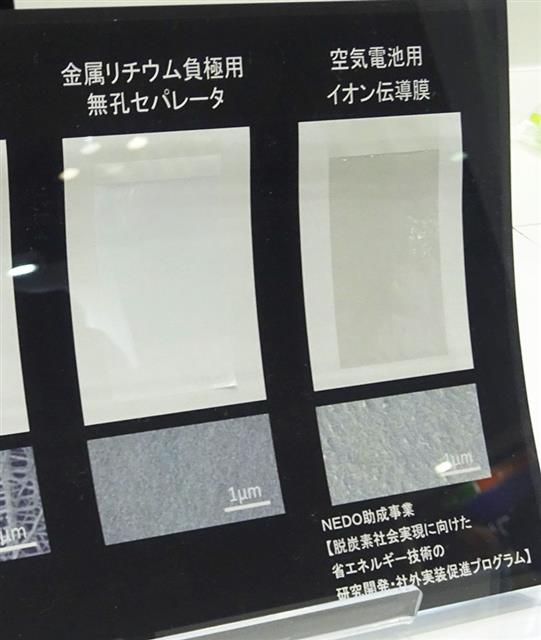

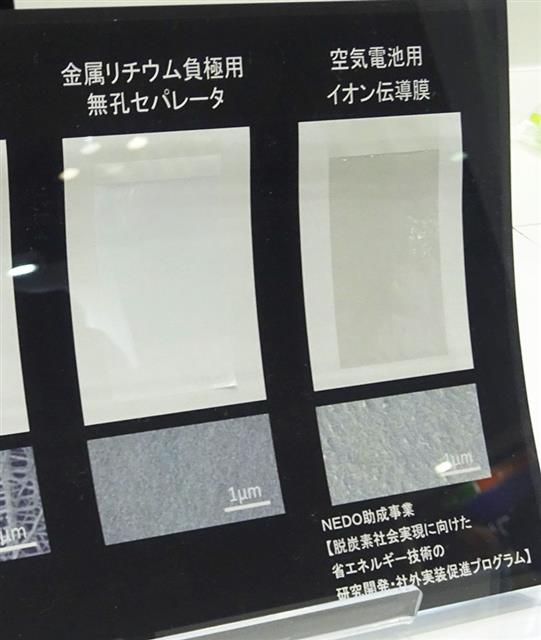

도레이(Toray)는 최근 LiB 고용량화 트렌드를 타고 이론상 용량치가 높은 금속리튬음극이 주목받음에 따라 금속리튬음극에 적합한 무공 분리막을 개발했으며 배터리 생산기업과 공동 연구개발(R&D)을 통해 2027-2028년 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.

도레이(Toray)는 최근 LiB 고용량화 트렌드를 타고 이론상 용량치가 높은 금속리튬음극이 주목받음에 따라 금속리튬음극에 적합한 무공 분리막을 개발했으며 배터리 생산기업과 공동 연구개발(R&D)을 통해 2027-2028년 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.

미다공 필름 위에 고내열 아라미드 폴리머 무공층을 적층한 것으로 충전 시 리튬 수지상결정(덴드라이트)이 성장해 분리막을 파괴시키는 금속리튬음극의 단점을 해소할 것으로 예상된다.

또 폴리머 분자 사슬 사이 거리를 정밀하게 제어함으로써 배터리 내부 리튬이온 투과를 가능하게 한 것도 특징이고 섭씨 400도 이상에 대한 내열성을 갖추어 배터리 안전성 향상에 기여할 것으로 기대되고 있다.

금속리튬음극은 현재의 3원계 외에 황산계 양극재와도 조합할 수 있다.

도레이는 전해액을 사용한 금속리튬음극전지에서 무공 분리막 채용실적을 확보한 다음 추가적인 기능 향상과 양산화 기술 확립에 나설 방침이다.

차차세대 배터리용 개발도 본격화하고 있다.

최근 폴리머 구조 설계와 리튬염 복합화 기술을 활용하는 공기전지용 이온전도막 개발에 착수했으며 2030년 이후 공기전지가 상용화되면 분리막으로 공급하는 방안을 구상하고 있다.

이온전도막을 공기전지 분리막으로 투입하면 배터리 내부에 사용된 2종의 전해액을 준비함과 동시에 리튬 덴드라이트 발생을 억제하는 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

현재 개발제품은 cm당 3×10마이너스5승S로 높은 이온전도성을 실현했고 찌름강도는 마이크로비터당 52g으로 고강도 특성까지 확보한 것으로 알려졌다.

공기전지는 상용화 후 산업용 드론(무인항공기) 뿐만 아니라 UAM(도심형 항공 모빌리티) 등에도 채용될 것으로 예상되고 있다. (K)

도레이(Toray)는 최근 LiB 고용량화 트렌드를 타고 이론상 용량치가 높은 금속리튬음극이 주목받음에 따라 금속리튬음극에 적합한 무공 분리막을 개발했으며 배터리 생산기업과 공동 연구개발(R&D)을 통해 2027-2028년 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.

도레이(Toray)는 최근 LiB 고용량화 트렌드를 타고 이론상 용량치가 높은 금속리튬음극이 주목받음에 따라 금속리튬음극에 적합한 무공 분리막을 개발했으며 배터리 생산기업과 공동 연구개발(R&D)을 통해 2027-2028년 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.