mRNA(전령 RNA)가 새로운 제약 모달리티(Modality)로 자리매김하고 있다.

mRNA는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 백신을 통해 최초로 상용화된 이후 유효성과 수십억명의 접종 사례까지 확보하면서 일정수준의 안전성이 확인됐으며 앞으로 모달리티의 주류로 도약할 것으로 예상된다.

제약 및 화학기업들은 mRNA를 활용해 기존 백신 기술을 혁신한데 이어 암, 희귀질환 등 치료제 응용 연구를 추진하고 있으며 대형 사업 기회를 포착하고 관련 의약품 공급망에 참여하고 있다.

과민성 면역반응 문제 해결 계기로 산업화

mRNA 의약품의 역사는 1961년 시작됐다.

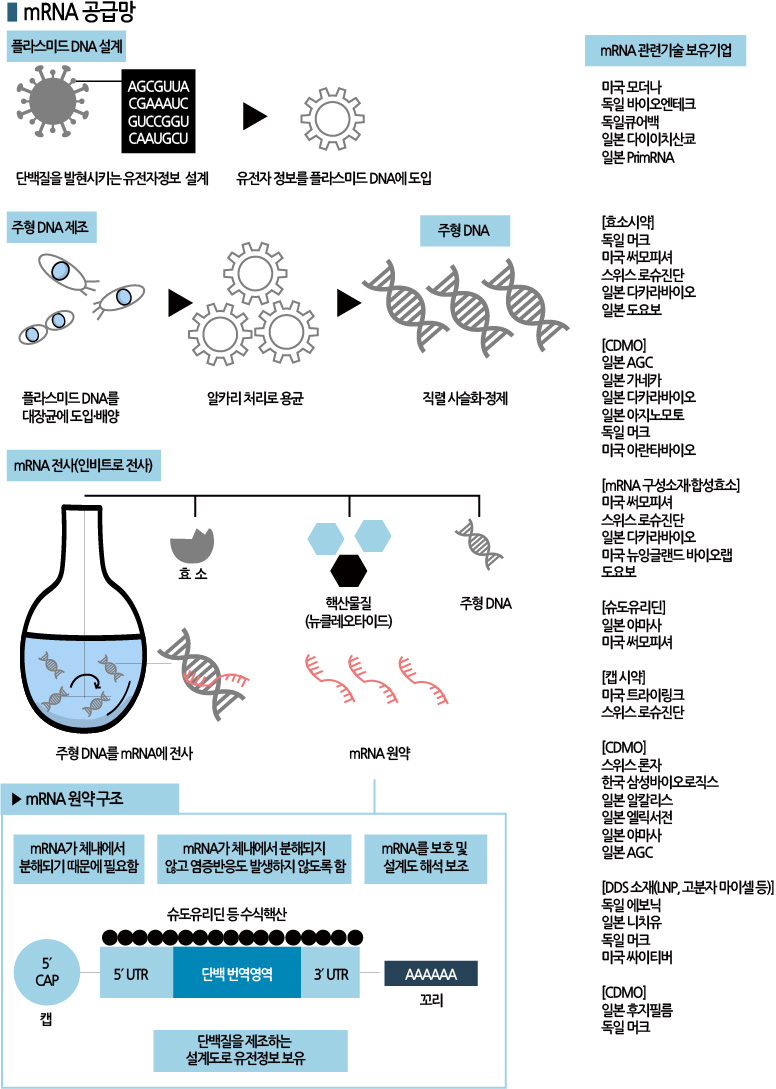

mRNA는 신체가 단백질을 만드는 설계도인 유전정보를 포함하고 있으며 4종의 핵산 배열을 통해 유전정보를 결정한다.

핵산 배열 설계와 합성은 산업화가 가능하기 때문에 체내에서 도움이 되는 단백질을 자유롭게 제조할 수 있게 되면 의약품과 백신으로 이용할 수 있을 것으로 판단됐다. 하지만, 인공적으로 합성한 mRNA를 외부로부터 흡수하면 면역체계인 Toll유사 수용체가 이물질로 인식해 과잉 염증반응을 일으키는 문제가 발생함에 따라 오래전인 1961년 mRNA가 발견됐음에도 불구하고 의료 분야에서는 응용이 더뎠다.

과민성 면역반응 문제를 해결한 것은 커털린 커리코 미국 펜실베니아대학 특임교수와 드루 와이스먼 교수의 연구로, 2022년 비록 노벨상을 수상하지 못했으나 코로나19 백신 상용화를 뒷받침한 연구 가운데 핵심적인 것으로 평가돼 유력한 후보로 꼽히기도 했다.

커탈린 커리코 교수와 드루 와이스먼 교수는 핵산 4종 가운데 하나인 유리딘(Uridine)을 화학수식해 슈도유리딘(Pseudouridine)으로 전환한 mRNA가 면역수용체에 포착되지 않고 염증반응을 억제할 수 있다는 사실을 2005년 발견했고 2008년에는 수식 유리딘 mRNA로 체내에서 고효율로 단백질을 생성하는데 성공했다.

당시 바이오벤처였던 독일 바이오엔테크(BioNTech)와 미국 모더나(Moderna)는 수식 유리딘 mRNA 연구에 주목했고 커털린 커리코 교수는 바이오엔테크 선임부사장을 맡아 암 및 유전성 질환, 암 백신, 감염증 백신 연구개발(R&D)을 시작해 의약품 이용 연구가 본격화됐다.

제약 메이저 미국 화이자(Pfizer)는 2018년경부터 바이오엔테크와 인플루엔자 백신 연구를 시작했다.

2020년 초에는 코로나19 바이러스가 팬데믹(Pandemic: 세계적 대유행)을 일으켰고 2020년 12월 세계 최초로 미국이 mRNA 백신을 승인했다.

신흥기업과 제약 메이저의 연구실적 덕분에 1년이라는 이례적인 속도로 mRNA 백신 개발 및 상용화가 이루어진 것으로 파악된다.

글로벌 시장 2026년 이후 1000억달러로…

글로벌 mRNA 의약품 시장은 1000억달러대로 성장이 전망되고 있다.

mRNA는 역사상 유례가 없을 정도로 단기간에 대규모로 임상적 유효성과 안전성을 확보한 모달리티로 코로나19용 백신은 이미 전세계에서 수십억명이 접종했으며 접종 후 사망률이 큰 폭으로 감소했다.

앞으로는 코로나19 백신의 막대한 임상실적에 기반해 인플루엔자, 바이러스 등 다른 감염증 백신과 암·희귀질한 치료약 개발에서 mRNA 활용을 본격화할 것으로 기대된다.

현재까지 승인된 mRNA 의약품은 코로나19 백신 뿐으로, 바이오엔태크와 화이자가 공동개발한 백신과 모더나의 개발제품 등 2종이 있다.

글로벌 mRNA 시장은 코로나19 백신과 함께 500억달러(약 66조6750억원) 이상으로 확대됐고 최근 코로나19 팬데믹 종료와 함께 위축되고 있으나 다른 백신과 치료약에 대한 응용이 증가해 2026년 이후 1000억달러(약 133조3500억원) 이상에 달할 것으로 예상된다.

일본 국립의약품·식품위생연구소에 따르면, 2022년 11월 기준 감염증 예방용 mRNA 백신 임상개발제품은 세계적으로 약 59건이었고 코로나 백신이 약 60% 이상을 차지했다. 약 40%는 거대세포 바이러스(CMV) 및 인플루엔자, 에이즈 바이러스(HIV) 등을 대상으로 개발하고 있는 백신이며 주도권은 모더나가 장악하고 있는 것으로 알려졌다.

치료약용은 임상개발제품이 약 30건으로 암 치료용 백신이 50%에 달했다. 모더나와 바이오엔테크, 독일 큐어백(CureVac)이 개발을 선도하고 있으며 스위스 로슈(Roche) 그룹의 제넨테크(Genentech), 미국 MSD, 독일 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim) 등 유럽·미국 제약 메이저가 파트너로 지원하고 있다.

mRNA는 기존 백신 기술을 쇄신할 수 있는 신규 모달리티로 글로벌 제약 메이저로부터 주목받고 있다.

바이러스의 유전정보를 파악할 수 있으면 수일 이내로 백신을 설계할 수 있고 인공적 합성이 가능해 양산으로 조기 전환할 수 있기 때문에 제조에 수개월 이상 소요되는 세포배양 및 불활화와 같은 기존 기술은 점차 퇴행할 것으로 예상된다.

특히, 모더나는 코로나 및 인플루엔자, RS 바이러스 등 호흡기계통 질환을 종합적으로 예방하는 혼합 백신 실용화에 나설 방침임을 밝힌 바 있다.

기존 백신 생산기업들도 mRNA의 혁신성을 주목하고 있다. 화이자·바이오엔테크가 공동으로 코로나 백신 개발에 성공했으며, 일본에서는 다이이치산쿄(Daiichi Sankyo)가 코로나용 mRNA 백신을 시험했고 mRNA 원제 운반에 필수인 지질나노입자(LNP) 등을 포함 제조공정 기반을 국산화했다.

메이지제약(Meiji Seika Pharma)은 미국 Arcturus Therapeutics가 개발한 코로나용 차세대 mRNA 백신 라이센스 협상을 추진했으며 Axcelead 그룹의 mRNA 의약품 위탁개발‧생산(CDMO) 기지 알칼리스(Arcalis)와 연계해 제조에 나섰고, 덴카(Denka) 역시 2023년 신규 경영계획을 통해 mRNA 백신 개발에 뛰어들었다.

글로벌 공급망 두고 치열한 각축전

mRNA 의약품 공급망은 코로나19 백신을 계기로 전세계로 확대되고 있다.

모더나는 새로운 팬더믹이 발생했을 때 유효한 단백질을 제조하는 유전정보 배열을 단시간에 설계하고 설계된 mRNA를 글로벌 사업장에 보내 일제 양산에 들어갈 계획이며 북미, 유럽, 오스트레일리아는 물론 한국과 일본 공장 건설을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

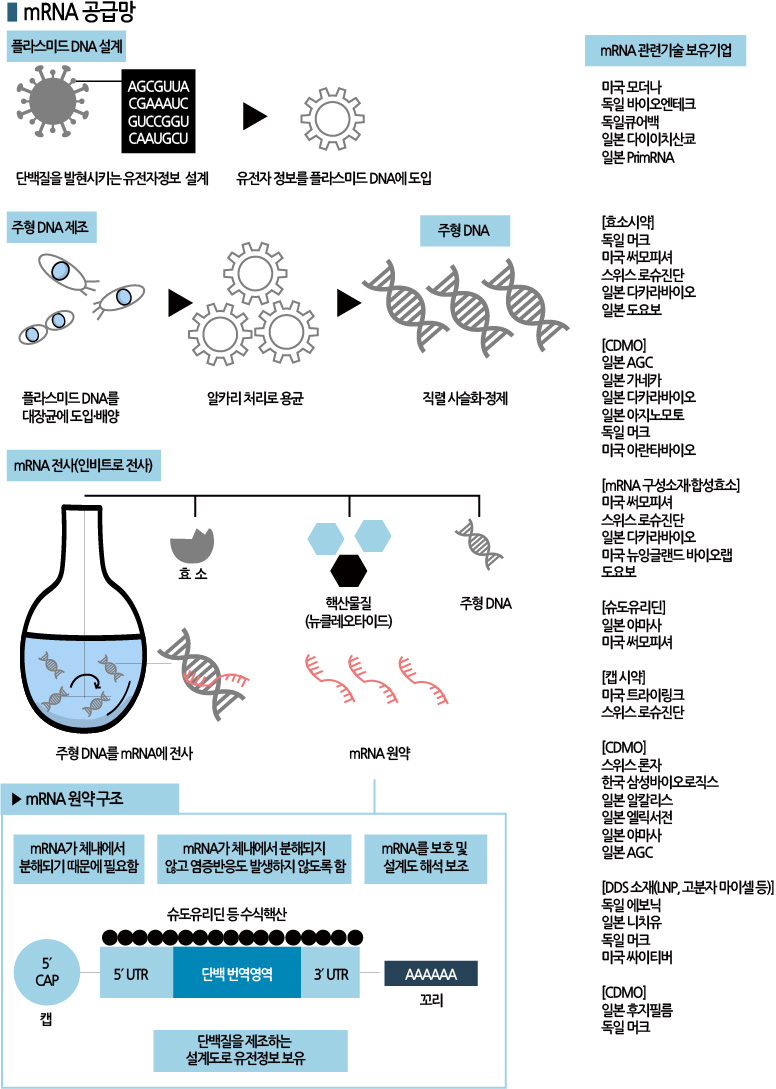

일본은 mRNA 공급망에서 존재감을 확대하고 있으며 유럽·미국기업과 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

의약품 메인 트렌드로 부상한 항체의약품은 유럽과 미국이 주도권을 쥐고 있으나 mRNA 소재 공급 및 제조 분야에서는 아직 메이저로 자리매김할 수 있는 기회가 남아있기 때문이다.

mRNA 제조 프로세스는 크게 배양기술을 활용한 플라스미드 DNA와 플라스미드 DNA에서 효소 합성을 통한 mRNA 전사, LNP 등 약물전달(DDS) 기술을 이용한 제제화로 구성된다.

일본은 가네카(Kaneka), AGC, 다카라바이오(Takara Bio), 아지노모토(Ajinomoto) 등이 플라스미드 DNA 분야에서, mRNA에서는 다카라바이오가 활약하고 있으며 AGC도 2023년 독일과 요코하마(Yokohama)에서 공장 건설을 계획하고 있다.

다카라바이오와 AGC는 2022년 9월 일본 경제산업성의 백신 생산체제 정비를 위한 조성금 지원 대상으로 선정됐으며 RNA 전사분야에서 사업을 영위하는 알칼리스와 리코(Ricoh) 그룹의 엘릭서전(Elixirgen Scientific Japan)도 지원 대상에 이름을 올렸다.

코로나19 백신에 사용되는 수식핵산 슈도유리딘은 미국 써모피셔(Thermo Fisher)와 야마사(Yamasa)가 생산하고 있으며, 야마사는 경제산업성의 지원을 받아 2022년에 치바(Chiba)의 조시(Choshi) 공장 생산라인을 증설했다.

mRNA 원료 메이저 로슈진단(Roche Diagnostics)은 슈도유리딘 생산에 진출했다.

제조에 이용되는 반응시약과 효소는 다카라바이오와 도요보(Toyobo)가 공급하고 있으며 다카라바이오는 위탁개발‧생산 뿐만 아니라 원료 라인업 확대에도 나서 mRNA 의약품 시장을 양쪽에서 흡수할 계획이다.

LNP 분야에서는 유럽·미국·일본이 경쟁전을 벌이고 있다.

LNP용 지질 메이저인 독일 머크(Merck)는 2022년 미국 엑셀리드를 인수해 위탁개발‧생산에 뛰어 들었으며 LNP 기술을 중심으로 앞으로 10년 동안 5억유로(약 7143억원) 이상을 투입할 방침인 것으로 알려졌다.

일본은 LNP 구성성분을 제조하는 니치유(Nichiyu)가 mRNA 의약품 중심의 수요증가에 대응하기 위해 2025년까지 100억엔(약 905억원) 이상의 설비 확대를 계획하고 있다. (윤우성 기자: yys@chemlocus.com)