덴카, 연구개발비 1조6000억원 투자 … 저유전수지 필두로 사업화

전자용 화학제품은 5G(5세대 이동통신)를 넘어 6G 분야를 주목하며 고도화가 이루어지고 있다.

5G, 6G 등 차세대 이동통신은 통신성능 유지를 위해 전자기판 소재에 전기신호 전송손실을 낮추는 저유전 특성이 요구되고 있다.

덴카(Denka)는 신제품 개발·사업화를 위해 2030회계연도(2030년 4월-2031년 3월)까지 1800억엔(약 1조6264억원)을 연구개발(R&D)에 투자해 최종연도 영업이익 1000억엔 가운데 100억엔 이상을 신규 사업에서 확보한다는 목표를 공개했다.

덴카는 2022년 4월 신사업개발부문을 신설한 바 있으며 신규 사업으로 △ICT·에너지 △의료 △지속가능성 등 3개 분야에서 20-25개의 테마를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

덴카는 2022년 4월 신사업개발부문을 신설한 바 있으며 신규 사업으로 △ICT·에너지 △의료 △지속가능성 등 3개 분야에서 20-25개의 테마를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

연구개발비는 전기 5개년 경영계획에서 연평균 147억엔(약 1327억원)을 투입했으나 2030회계연도까지 225억엔(약 2031억원) 이상으로 대폭 확대할 계획이다.

특히, 전자기판 소재용 탄화수소계 저유전 수지 Snection이 신규 수익원이 될 것으로 기대하고 있다.

Snecton은 연질계 수지용 소재로 개발됐으며 유전정접 0.001 이하의 뛰어난 저유전 성능을 보유하고 있고 경질계 수지와의 상용성은 물론 내열성과 직결되는 가교성 등도 우수한 것으로 평가된다.

동장적층판(CCL)은 일반적으로 경질계 수지, 연질계 수지, 필러 및 난연제 등 첨가제를 혼합한 바니쉬를 유리섬유에 침투시켜 건조한 다음 동박과 가열해 프레스 성형하는 방식으로 제조하고 있다.

덴카는 유전정접 0.0007인 LDM-03과 LDM-02S를 각각 동장적층판, 반도체 패키징 기판 재배선층에 사용하는 층간 절연소재용으로 2024-2025년 출시할 계획이다.

이밖에 유전정접을 0.00056까지 낮춘 LDM-05를 동장적층판, 층간 절연소재 등 광범위한 용도로 적용할 수 있는 그레이드로 개발하고 있으며 2025년 공급이 가능할 것으로 예상하고 있다.

전자기판용 저유전 수지 시장이 2030년까지 연평균 약 28% 성장할 것으로 예상되는 가운데 플렉서블 동장적층판(FCCL)용 저유전 소재로 LCP(Liquid Crystal Polymer) 필름을 개발하고 있으며 이미 저유전특성이 우수한 구상 실리카(Silica)를 필러용으로 2021년 출시한 바 있다.

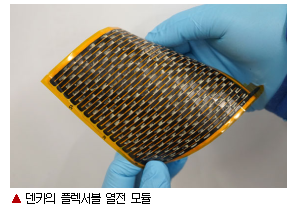

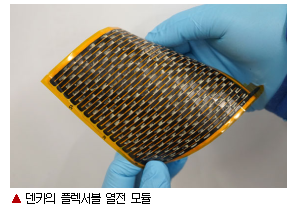

ICT·에너지 분야에서는 에너지 하베스팅 기술인 플렉서블(Flexible) 열전 모듈을 개발하고 있다.

소자에 온도 차이를 가해 발전하는 시스템을 적용해 얇고 가벼우면서 유연한 특성을 살려 다양한 장소에 설치하도록 개발했으며 공장에서 섭씨 200도 이하의 미이용 폐열을 전원으로 활용해 가동상태를 관리하는 센서 등 IoT(사물인터넷) 기기를 가동할 때 수요가 있을 것으로 예상하고 있다.

또 배관 등에 모듈을 감아서 폐열을 재활용해 전력으로 전환하면 배터리나 유선으로 전력을 공급할 필요가 없어져 높은 곳이나 사람이 접근하기 어려운 장소에도 IoT 기기를 설치하고 데이터를 수집하도록 개선할 것으로 기대하고 있다.

덴카는 오후나(Ofuna) 공장의 실외 배관을 이용해 실증실험을 진행하고 우천·강설 등에 노출된 환경에서 30일 동안 무선통신을 유지하는데 성공했으며 2024년 개발제품을 유상 공급할 방침이다.

의료 및 지속가능성 분야에서도 다양한 프로젝트를 추진하며 독자 개발한 연질 소재를 적용한 소화기관 내 수술 훈련용 시뮬레이터와 환경 스트레스 내성을 개선하는 농업용 작물활성제, 달걀 껍데기와 PS(Polystyrene)를 혼합한 복합소재 Platieco 등 사업을 확대하고 있다.

특히, Platieco는 압출성형용 그레이드, 달걀 껍데기와 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)를 혼합한 복합소재 등을 개발하고 샘플 공급에 나섰으며 2024년 본격 공급을 개시할 계획이다.

도요스타이렌(Toyo Styrene)과 사업화에 착수한 CR(Chemical Recycle) 기술이 적용된 재생 PS를 복합소재로 이용하는 방안도 고려하고 있다. (윤)

덴카는 2022년 4월 신사업개발부문을 신설한 바 있으며 신규 사업으로 △ICT·에너지 △의료 △지속가능성 등 3개 분야에서 20-25개의 테마를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

덴카는 2022년 4월 신사업개발부문을 신설한 바 있으며 신규 사업으로 △ICT·에너지 △의료 △지속가능성 등 3개 분야에서 20-25개의 테마를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.