MGC, 초고순도용 원료 2배 증설 … Luxi Chemical 폭발은 리스크로

과산화수소는 반도체 반등을 타고 고순도제품 생산능력 확대 경쟁이 치열해지고 있다.

과산화수소는 주로 소독약이나 표백제 원료로 사용하는 대표적인 산화제이며, 특히 고순도제품은 반도체‧디스플레이 등 첨단 제조업 중 세정 단계에서 활용되고 있다.

국내에서는 OCI와 포스코케미칼의 합작법인 피앤오케미칼이 2022년 10월 광양 5만톤 공장을 완공하고 3만톤을 고순도제품으로 생산하고 있으며 국내 반도체 생산기업에게 공급하는 것을 목표로 하고 있다.

피앤오케미칼 광양공장은 국내 최초로 코크스 오븐 가스를 재활용해 과산화수소를 생산하며 천연가스나 나프타(Naphtha)를 활용하는 기존 생산방식 대비 약 29%의 탄소 배출 저감 효과가 있는 것으로 알려졌다.

글로벌 메이저인 일본 MGC(Mitsubishi Gas Chemical)도 고순도제품 생산 확대에 총력을 기울이고 있다.

MGC는 미국 오리건, 텍사스, 애리조나에서 고순도제품 신증설 투자를 준비하고 있으며 2022년 11월 완공한 중국 타이저우(Taizhou) 공장을 조기에 증설해 생산능력을 2배로 확대할 예정이다.

MGC는 중국 후베이성(Hubei) 샤오간(Xiaogan)에서 초고순도 과산화수소 9만톤을, 장쑤성(Jiangsu) 타이저우 공장에서는 고순도 과산화수소 3만5000톤을 생산하고 있다.

샤오간에서 생산하는 초고순도제품은 타이저우 공장에서 생산한 고순도제품을 원료로 생산하는 것으로 반도체 웨이처 및 기기 제조공정에서 세정, 에칭, 연마 등에 투입하고 있다.

타이저우 공장은 완공 후 상업 가동한 지 반년밖에 지나지 않았으나 샤오간에서의 초고순도제품 생산 확대를 위해 7만톤으로 조기 증설을 검토하고 있고 증설용 부지도 이미 확보한 것으로 알려졌다.

중국은 2021년 기준 과산화수소 소비량이 약 1200만톤으로 세계 최대였으며 연평균 2-3%대 성장을 계속할 것으로 기대되고 있다.

MGC 뿐만 아니라 솔베이(Solvay)는 2023년 초 장쑤성 전장시(Zhenjiang)에 1억위안을 투입해 과산화수소 정제 프로젝트에 착수했으며, 중국 Hunan Kaimeite Gases는 2022년 푸젠성(Fujian)에 30만톤을 건설하기로 결정하는 등 신증설 투자가 활발히 이루어지고 있다.

중국은 2022년 과산화수소 생산량 중 60%가 화동지구에 집중됐으며 화중지구 17%, 화남지구 7%로 화동 집중 현상이 두드러졌다.

MGC는 화동지구에 소재한 타이저우 공장의 생산능력을 확대하며 화중지구에 있는 샤오간 공장을 통해서도 공급하는 전략을 통해 공급체제를 안정화할 예정이다.

다만, 중국의 규제 강화 움직임은 우려 요소가 되고 있다.

2023년 5월 초 중국 산둥성(Shandong) 랴오청(Liaocheng) 하이테크단지에서 사이노켐(Sinocehm) 산하 Luxi Chemical의 과산화수소 공장이 폭발 사고를 냈기 때문으로, 과산화수소를 타깃으로 한 안전‧환경규제가 강화될 가능성이 높은 것으로 파악되고 있다.

Luxi Chemical은 과산화수소 생산능력이 40만톤이며 사고 직후 거래가격 폭등에 영향을 미쳤다.

다만, 다른 중국기업들이 가동률을 높였고 Luxi Chemical 역시 재고가 충분했기 때문에 폭등세는 금세 종료된 것으로 나타났다.

과산화수소 공급망은 우크라이나 전쟁으로 러시아산 펄프 유통이 감소함에 따라 발생한 글로벌 원료 수급타이트 및 수급 혼란이 진정되며 안정 양상을 나타내고 있다.

한국무역협회(KITA)에 따르면, 2022년 과산화수소 수출량은 18만2721톤으로 전년대비 17%, 2023년 수출량은 21만2855톤으로 16.5% 증가했다.

타이완 수출이 4만720톤으로 1위였으나 23.4% 감소했으며 2위인 베트남은 2만3477톤으로 50.1% 급증했다.

일본, 에콰도르, 러시아가 뒤를 이었으며, 특히 2021년 500톤대에 불과했던 러시아 수출량은 2022년 6935톤, 2023년 1만7316톤으로 2년 동안 30배 이상 폭증했다.

2017년부터 한국산 과산화수소 수입량 2만톤 전후를 꾸준히 유지하고 있는 일본은 2022년 과산화수소 출하량이 16만8000톤으로 11.5% 감소했다.

일본은 2021년 종이·펄프 생산 등 제지용 수요가 급증하면서 출하량이 19만톤으로 8.3% 증가해 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 이전 수준을 회복했으나 세계적인 원료 펄프 부족에 따른 특수가 끝나면서 평년 수준을 회복한 것으로 분석된다.

일본은 2021년 종이·펄프 생산 등 제지용 수요가 급증하면서 출하량이 19만톤으로 8.3% 증가해 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 이전 수준을 회복했으나 세계적인 원료 펄프 부족에 따른 특수가 끝나면서 평년 수준을 회복한 것으로 분석된다.

2023년 상반기 출하량은 4만9000톤으로 22.2% 급감했으며 공업약품용과 수출용이 모두 감소했고 수출·소비분은 2만2000톤으로 17.1% 감소했다. 주로 공업약품용 수요가 감소한 것이 원인으로 파악된다.

2023년 하반기에는 일부 회복됐으나 여전히 2021년 수준에 미치지 못했다.

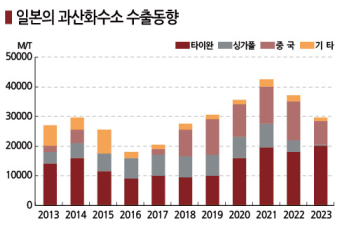

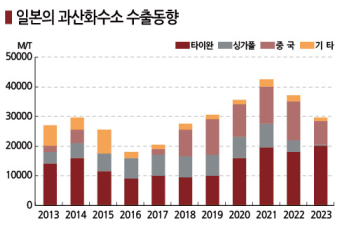

일본 과산화수소 수출량은 2023년 2만9000톤으로 18.0%, 수출액은 37억1300만엔으로 7.5% 감소했으나 1위인 타이완 수출은 1만8000톤으로 4.5% 증가했다.

전자소재용 수요 회복이 지연되는 가운데 공업약품용 수요가 반도체 생산 확대를 타고 증가할 것으로 예상되며 현재는 수요 구조가 종이·펄프용 중심에서 반도체·전자소재 등 공업약품용을 중심으로 전환하는 과도기로 평가된다. (윤우성 기자)

일본은 2021년 종이·펄프 생산 등 제지용 수요가 급증하면서 출하량이 19만톤으로 8.3% 증가해 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 이전 수준을 회복했으나 세계적인 원료 펄프 부족에 따른 특수가 끝나면서 평년 수준을 회복한 것으로 분석된다.

일본은 2021년 종이·펄프 생산 등 제지용 수요가 급증하면서 출하량이 19만톤으로 8.3% 증가해 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 이전 수준을 회복했으나 세계적인 원료 펄프 부족에 따른 특수가 끝나면서 평년 수준을 회복한 것으로 분석된다.