전고체전지가 차세대 배터리로 부상하고 있다.

스마트폰·노트북에서 전기자동차(EV)에 이르기까지 전기로 움직이는 기기는 모두 배터리가 필요한 가운데 글로벌 시장은 2년 이상 LiB(리튬이온 2차전지)가 독점하고 있다.

2019년에는 LiB 기술을 개발한 3명의 석학인 존 구디너프 미국 텍사스대학 교수, 스탠리 휘팅엄 미국 빙엄턴대학 교수, 요시노 아키라 아사히카세이(Asahi Kasei) 명예 연구원이 노벨화학상을 수상했다.

하지만, LiB는 치명적인 약점이 노출되고 있다. 3년 전 삼성전자의 갤럭시노트7 발화 사건이 대표적 사례로, 온라인에는 애플 맥북이 돌연 불탔다는 사진이 올라오고 테슬라의 전기자동차가 충돌 사고 직후 전소한 것으로 보도됐다.

반면, 전고체전지는 화재 위험이 없고 크기도 절반 수준으로 작으며 휘어지는 배터리를 만들 수 있고 몇년 사용해도 배터리 성능이 크게 떨어지지 않아 머지않아 LiB를 대체할 것으로 예상되고 있다.

일본, 전고체전지 특허 34% 차지 “선두”

삼성전자 종합기술원은 2020년 3월10일 꿈의 배터리 개발에 한걸음 다가섰다고 발표하고 세계적 학술지 네이처에너지(Nature Energy)에 전고체전지 원천기술을 게재했다.

하지만, 전고체전지 분야에서는 일본 화학기업이 선두를 달리고 있다. LiB 시장에서는 한국·중국에 밀렸으나 차세대 배터리로 재탈환에 나서고 있다.

2014-2018년 출원한 전고체전지 분야의 특허 5629건 가운데 일본이 34%를 차지했고 2위 중국은 26%, 미국 14%, 한국 14%로 나타나고 있다.

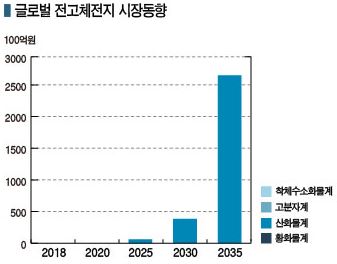

일본 시장조사기업 후지경제(Fuji Kaizei)는 글로벌 전고체전지 시장이 2035년 2조7877억엔(약 26조7720억원)에 달할 것으로 전망하고 있다.

IoT(사물인터넷) 용도나 소비재에 투입되는 소형 전고체전지 보급이 본격화되고 있고 전기자동차용 전고체전지의 상업화 가능성이 높아지고 있는 가운데 산화물계 배터리 개발도 본격화되고 있다.

또 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태를 계기로 태양광발전 시스템과 세트로 판매하는 정치형 축전지 투자도 확대되고 있으며 중국기업들이 잇따라 진출하고 있다.

정치형 분야에서는 액체와 고체의 중간 형태인 겔형 전해질을 사용한 LiB로 신규 진출하는 전지기업들이 잇따르고 있다.

도요타자동차, 전고체전지 상용화 앞장선다!

전고체전지는 자동차용 배터리에서 LiB의 뒤를 이어 주류를 이룰 것으로 기대되고 있다.

도요타자동차(Toyota Motor)는 2050년 온실가스 배출량을 2010년에 비해 90% 감축하겠다는 장기 목표 아래 2030년까지 친환경 자동차 판매대수를 550만대로 확대할 계획이었으나 최근 목표 시점을 5년 정도 앞당겼다.

전기자동차와 연료전지자동차(FCV)로 100만대, 하이브리드자동차(HV), 플러그인하이브리드자동차(PHV) 등을 450만대 판매함으로써 목표를 달성할 방침이며, 주행거리와 안전성을 개선하기 위해 2021년까지 고에너지 밀도를 실현하기 쉬운 산화물계 전고체전지를 탑재할 계획이다.

도요타자동차는 아즈마후지(Azumafuji) 연구소에서 전고체전지 개발을 추진하고 있으며 도쿄(Tokyo)공업대학과의 협력을 강화하고 있다.

산화물계 고체 전해질 분야에서는 칸노 료지 교수, 계면제어기술 분야에서는 히토스기 타로 교수와 협업하고 있으며, 기존 LiB와 다르게 고온 환경에서도 전압 저하 없이 안정적으로 동작하고 5볼트급 고전위를 얻을 수 있는 배터리를 개발하고 있다.

LiB처럼 냉각용 보완기기를 필요로 하지 않고 팩으로 제조했을 때 에너지 밀도를 높이기 쉽다는 강점이 있는 것으로 알려졌다.

다만, 실용화를 위해서는 고체 전해질을 적절한 두께로 제조해 계면저항을 낮추면서 동시에 밀도가 더 높은 양극재를 개발할 필요가 있고 경량화를 위해 라미네이트 봉지재를 도입하는 방안이 요구되고 있다.

파나소닉 손잡고 전고체전지 개발 본격화

도요타자동차는 파나소닉(Panasonic)과 2020년 4월1일 합작 설립한 자동차용 배터리 생산기업 Prime Planet Energy & Solutions(PPES)를 통해서도 전고체전지 개발‧제조를 진행하고 있다.

PPES가 생산하는 배터리는 파나소닉이 도요타자동차 이외 자동차기업에게도 판매하며 코스트다운을 이끌어내면서 시장점유율을 확대할 계획이다.

도요타자동차가 2019년 하이브리드자동차 관련기술 특허를 무상 제공하며 산업계 표준을 위한 글로벌화에 나선 것과 비슷한 이치로 파악되고 있다.

도요타자동차는 합작기업 지분 51%를 확보하고 있으며 필요한 인력과 자금을 지원함으로써 전고체전지 상용화에 박차를 가할 방침이다.

테슬라(Tesla) 이외 차종에 투입되고 있는 각형 배터리도 수요가 계속 증가할 것으로 예상됨에 따라 2020년 2월 히메지(Himeji) 공장과 중국 다롄(Dalian) 공장을 증설했다.

도요타자동차는 친환경 자동차 판매 550만대 목표를 달성하기 위해서는 LiB가 가장 중요하다고 판단하고 중국 CATL, 비야디(BYD), GS유아사(GS Yuasa), 도시바(Toshiba), 토요타공업(Toyota Industries) 등과 협력함으로써 안정조달 체제를 강화할 방침이다.

글로벌 시장 2035년 26조원으로 급성장

전고체전지 시장은 전기자동차를 타고 급성장할 것으로 예상된다.

후지경제가 발표한 전고체전지 시장동향에 따르면, 글로벌 시장은 2035년 26조7720억원으로 2018년에 비해 1116배 폭증할 것으로 예상되고 있다.

2019년 10월 기준으로 전고체전지 양산은 전기자동차용으로 투입한 고분자계 뿐이었으나 일본은 산화물계 개발을 통해 2020년 전기자동차 채용을 이끌어낼 것으로 기대하고 있다.

2019년 10월 기준으로 전고체전지 양산은 전기자동차용으로 투입한 고분자계 뿐이었으나 일본은 산화물계 개발을 통해 2020년 전기자동차 채용을 이끌어낼 것으로 기대하고 있다.

자동차 탑재용 외에는 2021년까지 센서 등 소형 분야에서 산화물계 전고체전지 샘플 출하가 이루어질 것으로 예측되고 있다.

산화물계 전고체전지는 벌크형, 박막형, 적층형 등 3가지가 있으며 전고체전지와 고체 전해질을 주요 소재로 사용하고 이온액체, 폴리머를 미량 첨가한 벌크형 유사 전고체전지도 부각되고 있다.

벌크형 전고체전지는 2030년대 실용화가 예고되고 있다.

유해한 산화수소가 발생하지 않고 설비투자도 적다는 강점을 갖추고 있으나 실용화 시기는 산화물계보다 늦을 것으로 판단된다.

박막형은 2013년부터 웨어러블(Wearable) 기기와 의료용으로 투입되고 있으며, 적층형은 적층 세라믹 컨센서와 인덕터 생산설비를 함께 사용할 수 있어 수동부품 생산기업들의 진출이 잇따르고 있다.

착체수소화물계 전고체전지도 개발이 진행되고 있다.

일본-중국 협력관계 강화한다!

중국에서는 배터리 생산기업 2사가 일본 자동차 메이저와 협업을 강화하고 있다.

일본은 LiB를 개발했지만 자동차용 시장에서는 중국이 압도적으로 점유율을 장악하고 있다는 점을 고려하면 양국 모두에게 도움이 되는 협업으로 파악되고 있다.

다만, 중국 배터리 생산기업들이 그동안 정부 지원을 통해 급성장해왔을 뿐 보조금 지원이 폐지되고 코로나19 영향으로 전기자동차 수요가 급감한 후에도 지금과 같은 성장세를 유지할 수 있을지는 의문시되고 있다.

CATL은 글로벌 자동차용 배터리 시장을 장악하고 있다.

독일 다임러(Daimler), 폭스바겐(Volkswagen)에게 배터리를 공급하고 있고 일본 도요타자동차, 닛산자동차(Nissan Motor), 혼다자동차(Honda)와는 전기자동차용 배터리 공동개발을 추진하고 있다.

미국 테슬라(Tesla)가 중국에서 생산하고 있는 모델3용 배터리 모듈 양산공장인 중국 기가팩토리용으로도 LiB를 공급하고 있다.

원래 파나소닉이 100% 공급했으나 LG화학이 점유율을 높여가며 아성을 무너뜨렸고 CATL이 LG화학의 뒤를 이어 영향력을 확대하고 있다.

테슬라는 파나소닉 의존도가 높았던 기존 공급체제에서 LG화학, CATL 등으로 조달처를 다양화함으로써 가격경쟁력을 높이는데 주력하고 있다.

파나소닉은 테슬라에게 장기간 배터리를 공급했으나 테슬라가 2019년 이후 조달처 다양화를 중시하는 전략으로 선회하고 있을 뿐만 아니라 앞으로도 중국에 배터리 공장을 건설할 계획이 없어 점차 테슬라와 거리가 멀어지고 있다.

테슬라, 전기자동차 배터리 시장 “좌지우지”

전기자동차 배터리 시장에서는 테슬라의 영향력이 확대되고 있다.

글로벌 전기자동차용 배터리 시장은 1위 LG화학, 4위 삼성SDI, 7위 SK이노베이션으로 국내기업들이 시장을 장악해가고 있지만, 전기자동차 1위인 테슬라가 자체적으로 배터리 생산을 계획하면서 LG화학, 중국 CATL, 일본 파나소닉 등 테슬라에게 전기자동차용 배터리를 공급하는 전지기업들이 크게 위협받고 있다.

테슬라는 독일 베를린에 건설하고 있는 기가팩토리4에서 배터리 셀 생산을 추진하고 있다.

테슬라는 2019년 인수한 미국 배터리 생산기업 맥스웰(Maxwell)과 하이바(Highbar Systems)를 통해 독일에서 배터리 셀을 생산할 가능성이 제기되고 있다. 테슬라는 2020년 2월 미국 프리몬트(Fremont) 공장에 배터리 셀 생산을 위한 시험생산 라인을 구축한 것으로 알려졌다.

특히, 테슬라는 자체 배터리 생산을 추진하면서 배터리 공급기업들에게 단가 인하를 강력히 요구할 가능성이 제기되고 있다.

글로벌 배터리 시장은 앞으로 수요자이자 공급자인 테슬라를 중심으로 재편될 가능성도 제기되고 있다.

테슬라는 CATL과 손잡고 100만마일 배터리(반영구 배터리)도 개발하고 있으며, 저렴한 가격에 100만마일(160만km)을 달릴 만큼 내구성을 갖춘 것으로 알려져 개발에 성공하면 전기자동차 가격을 휘발유자동차 수준 이하로 낮출 수 있을 것으로 기대되고 있다.

국내 배터리 3사들도 전고체전지 개발을 서두를 것이 요구되고 있다.

삼성SDI, 전고체전지 개발 늦었다!

삼성SDI는 전고체전지 상용화에 7년 이상 필요할 것으로 예상하고 있다.

삼성전자 종합기술원이 2020년 3월 1회 한번 충전으로 800km를 주행하고 1000회 이상 재충전할 수 있는 전고체전지 관련 연구결과를 발표했으나, 삼성SDI는 7월23일 전고체전지 설명자료를 내고 “현재는 전고체전지 요소기술을 개발하는 단계로 상용화는 2027년 이후로 예상하고 있다”고 밝혔다.

전고체전지는 LiB의 양극과 음극 사이를 채우는 액체 전해질 및 분리막을 고체 전해질로 대체해 안전성과 에너지 밀도 등을 개선한 차세대 배터리로, 같은 부피의 기존 배터리보다 용량이 크기 때문에 전기자동차 주행거리 확대, 자율주행 시스템 운영 등에 필요한 전력을 확보하기 위해 필수적인 요소로 파악되고 있다.

전고체전지 개발에는 도요타자동차가 2008년 차세대 배터리 연구소를 출범하며 개발을 주도하고 있고, 독일 폭스바겐은 미국 퀀텀스케이프(QuantumScape)와, BMW는 미국 솔리드파워(Solid Power)와 각각 협력해 전고체전지를 탑재한 전기자동차를 2025-2026년 출시할 계획이다.

일본 무라타제작소(Murata Manufacturing), 히타치(Hitachi), 교세라(Kyocera), 도레이(Toray), 스미토모케미칼(Sumitomo Chemical) 등도 전고체전지를 개발하고 있다.

그러나 삼성SDI는 전고체전지 양산이 2025년 이후 가능할 것으로 전망하고 있다.

삼성SDI 관계자는 “전기자동차가 더 멀리, 안전하게 주행하기 위해서는 전고체전지 개발이 필요하다”며 “초격차 기술을 개발하기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

삼성SDI는 2020년 5월 현대자동차 관계자를 초청해 전고체전지 등 미래 배터리 기술을 소개했으나 현대자동차에게 공급할 가능성은 낮은 것으로 나타나고 있다.

현대자동차는 일반적으로 전기자동차에 많이 쓰이는 파우치형 배터리를 선호하고 있으나 삼성SDI는 원통형 배터리를 생산하고 있다.

CATL, R&D 확대로 2030년 점유율 1위 탈환

중국 최대의 배터리 생산기업인 CATL은 최근 푸젠성(Fujian) 닝더(Ningde)에 첨단 배터리 연구소 21C 랩을 건설하기 시작했고 앞으로 33억위안(약 5600억원)을 투자해 차세대 전기자동차용 배터리 개발에 주력할 계획이다.

전고체전지를 비롯해 수명이 현재의 5배에 달하는 장수명 배터리, 나트륨이온배터리 등을 조기에 상용화함으로써 글로벌 전기자동차 배터리 시장에서 주도권을 잡는 것을 목표로 하고 있다.

CATL은 2019년까지 파나소닉과 세계시장 점유율 1위 자리를 놓고 경쟁했으나 2020년에는 코로나19 사태와 중국 전기자동차 시장 성장이 둔화됨에 따라 3위로 밀려났다.

반면, LG화학이 1위, 삼성SDI는 4위, SK이노베이션이 7위로 급부상하는 등 국내 배터리 생산기업들이 영향력을 확대하고 있어 CATL도 개발능력을 향상시킴으로써 경쟁에 뛰어들 것으로 예상되고 있다.

CATL은 중국 정부의 전폭적인 지원을 받아 성장했으며 전고체전지를 비롯한 차세대 배터리 기술력까지 높인다면 글로벌 시장에서 우위를 선점하기 수월할 것으로 예상되고 있다.

시장 관계자들은 CATL이 2030년 글로벌 시장점유율 1위를 되찾을 것으로 예상하고 있다.

CATL이 공세를 강화하면서 LG화학의 대응이 주목되고 있다.

LG화학은 테슬라가 파나소닉 의존체제에서 벗어나 상하이(Shanghai)에서 생산하는 모델3 배터리 공급기업으로 LG화학을 선정한 이후 글로벌 시장 장악력을 강화하고 있다.

하지만, 테슬라는 상하이 공장에서 CATL이 생산하는 리튬인산철(LFP) 배터리도 탑재하고 있으며 최근에는 CATL과 함께 1회 충전당 100만마일(약 160만km)을 주행할 수 있는 배터리를 개발하고 있다.

배터리 수명을 5-10배 향상시키는 기술이 상용화되면 상당한 위협이 될 것으로 판단되고 있다.

일본 혼다도 중국 진출을 위해 CATL과 손을 잡고 있다. 혼다는 2020년 7월 CATL 지분 1%를 인수하면서 CATL 배터리를 장착한 전기자동차를 2022년부터 중국에서 출시한다고 발표했다.

LG화학과 미국에서 배터리 공장을 합작 건설하고 있는 GM(제너럴모터스)도 중국에서는 CATL과 협력하고 있고, 도요타자동차도 6월 CATL과 배터리 개발을 포함한 제휴를 맺기로 하는 등 CATL의 영향력이 계속 확대되고 있다.