아시아‧태평양 지역에서 싱가폴과 함께 금융‧무역의 중심지 역할을 수행하던 홍콩이 중국의 일개 자치단체로 전락하면서 전환점을 맞고 있다.

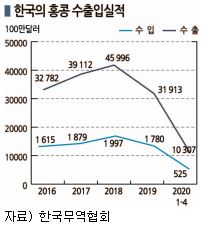

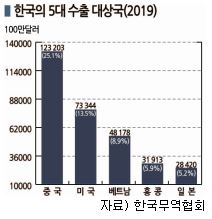

홍콩은 1980년대 이후 중국 화남(Huanan) 지역 소재 사무기기‧전자제품 생산기업에게 합성수지를 비롯한 화학제품을 공급하는 창구역할을 담당하고 있으나 미국과 중국의 무역마찰 등으로 생산체제를 화남에서 동남아시아 등으로 이전하는 움직임이 가속화됨에 따라 역할 변화가 불가피해지고 있다.

미국‧중국 갈등으로 플래스틱 거래 위축

자유무역항인 홍콩은 수입제품에 관세를 부과하지 않고 외화거래까지 가능해 화학제품 거래가 활발하게 이루어지고 있다.

홍콩 정부에 따르면, 2019년 1-7월 합성수지 수입액은 약 200억HK달러에 달했으며 2020년 1-7월에는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)의 영향으로 약 150억HK달러로 줄어들었다.

다만, 한국을 비롯해 미국, 일본, 독일산이 주류를 이룬 것은 변하지 않았다.

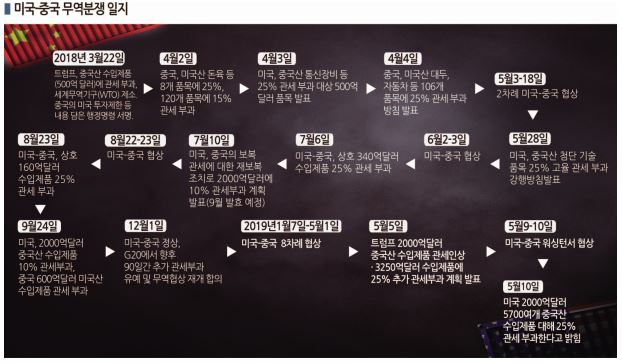

그러나 PE(Polyethylene), PP(Polypropylene) 등으로 제조한 플래스틱 필름은 미국‧중국 갈등이 장기화되고 추가 관세 부과를 통한 보복조치가 계속됨에 따라 화남지역의 생산이 급격히 위축되고 있다.

플래스틱 백을 중심으로 미국 수출이 감소하고 추가 관세 부과에 따라 채산성이 악화됐기 때문이다.

이에 따라 홍콩의 폴리머 거래가 일부 영향을 받고 있다.

화남지역의 사무기기, 전자제품 생산기업들이 폴리머 수입을 줄이고 있기 때문으로, 조 바이든 대통령이 취임한 후에도 무역갈등이 완화되지 않을 것으로 예상돼 중간거래 위축이 심화될 가능성이 제기되고 있다.

더군다나 중국기업들은 화남지역에서 사무기기, 전자제품 등을 생산해 세계시장에 공급하고 있으나 유럽‧미국의 최종수요기업이 생산설비를 동남아시아로 이전‧분산시킬 것을 요구하고 있어 홍콩의 폴리머 중간거래 역할이 위축될 것이 분명해지고 있다.

2020년 7월에는 홍콩 국가보안법이 시행됨에 따라 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국-홍콩 정책법에 따른 우대조치를 일부 폐지하는 대통령령에 서명함으로써 홍콩에 집적해 있는 글로벌기업들이 동요하고 있다.

홍콩 주재 미국 상공회의소는 2020년 8월 미국기업을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 약 40%가 홍콩에서 다른 지역으로 이전하는 방안을 검토하고 있는 것으로 나타났다고 발표했다.

바스프‧다우는 홍콩의 가교역할 기대

다만, 미국‧중국 무역마찰이 심화되고 있음에도 불구하고 미국‧유럽기업들이 당장 홍콩에서 철수하는 움직임은 구체화되지 않고 있다.

1880년대 홍콩에서 사업을 시작한 독일 바스프(BASF)는 1995년 중국을 제외한 아시아‧태평양 지역의 총괄본부를 홍콩에 설치했고 무역마찰에도 불구하고 중국 투자를 강화하는 방향으로 움직이고 있다.

바스프는 홍콩이 글로벌 화학기업들에게 훌륭한 사업환경을 제공하고 있는 국제도시이고 앞으로도 경쟁력 있는 사업 및 금융 중심지로 기능을 계속할 것으로 기대하고 있다.

미국 다우케미칼(Dow Chemical)도 1957년 홍콩지점을 개설한 후 홍콩을 중심으로 중국 투자를 강화하고 있다.

다우는 중국 선전(Shenzhen)을 포함한 광둥성(Guangdong) 연안은 인구가 7000만명에 달하고 급속히 발전하고 있으며 배후에 있는 홍콩이 매우 중요한 역할을 계속할 것으로 판단하고 있다.

중국은 대내‧외 직접투자의 60% 이상이 홍콩을 거치고 있으며 앞으로도 홍콩이 중국 투자의 거점 역할을 유지할 것이라는 의견이 주류를 이루고 있다.

홍콩이 화남지역 경제 성장에 따라 새로운 역할을 담당할 가능성도 제기되고 있다.

홍콩의 화학제품 무역은 범용‧공업용 PE, PP, PVC(Polyvinyl Chloride)가 중심이나 최근에는 전자소재, 반도체 관련 화학제품 무역이 증가하고 있으며, 앞으로는 선전을 포함한 화남지역에서 증가하고 있는 스타트업의 DX(Digital Transformation: 디지털전환), IoT(사물인터넷)가 부상할 것으로 예상된다.

수입관세 우대 철폐 영향은 한정적

중국의 화학제품 수입창구 역할도 계속할 가능성이 높게 나타나고 있다.

중국은 화학제품 수요가 계속 증가하고 있으며 가격경쟁력 측면에서도 수출할 여력이 있는 화학제품이 적을 뿐만 아니라 정책적으로 PTA(Purified Terephthalic Acid), PET(Polyethylene Terephthalate) 생산능력을 확대했을 뿐 대부분의 화학제품은 공급이 부족한 상태이다.

홍콩은 코로나19에 따른 도시봉쇄를 실시하지 않았고 춘절 연휴 직후인 2020년 1월 말부터 대부분이 재택근무를 시작했으며 9월 이후 서서히 출근을 재개했으나 중국에서 입국한 사람은 2주간의 자가격리를 의무화해 홍콩을 창구로 중국기업과 거래하는 무역상들은 계속 어려움을 겪을 수밖에 없었다.

홍콩은 코로나19에 따른 도시봉쇄를 실시하지 않았고 춘절 연휴 직후인 2020년 1월 말부터 대부분이 재택근무를 시작했으며 9월 이후 서서히 출근을 재개했으나 중국에서 입국한 사람은 2주간의 자가격리를 의무화해 홍콩을 창구로 중국기업과 거래하는 무역상들은 계속 어려움을 겪을 수밖에 없었다.

일본 마루베니(Marubeni)상사는 홍콩에서 일본, 동남아시아, 타이완산 폴리올레핀(Polyolefin), PVC, EP(엔지니어링 플래스틱)을 포함한 폴리머, 배터리 소재, 액정소재, 태양광 패널 등을 수입하고 있다.

다만, 미국-중국 갈등이 화학 시장에 미치는 영향이 상당하고 중국의 필름 생산기업 일부가 미얀마, 베트남 등으로 공장 이전을 고려하고 있어 대응을 고민하고 있다.

1981년 홍콩 현지법인을 설립한 소지츠(Sojitz)도 범용수지, EP 등을 화남지역의 일본계 사무기기‧가전 생산기업들에게 공급하고 있는 가운데 홍콩 생산제품의 미국 수출은 미국 수출의 1% 수준에 불과해 관세우대 철폐에 따른 영향이 한정적일 것으로 판단하면서도 앞으로는 군사용으로 사용되지 않는다는 증명에 대한 요구가 더욱 엄격해질 가능성이 있다고 보고 경계하고 있다.

소지츠 홍콩법인은 화학제품 사업부에서 주로 분리막, 음극용 바인더, 흑연 등 배터리 소재를 공급하고 있다. 이전에는 전해액, 반도체‧디스플레이용 특수가스를 취급했으나 중국이 국산화를 확대함에 따라 거래를 줄이고 있다.

2010년대 후반에는 현지 배터리 생산기업의 생산이 급증해 취급액이 늘어남에 따라 2015년 무렵 배터리 관련사업을 홍콩으로 집약해 대응하고 있다.

중국도 미국산 화학제품에 관세를 추가 부과하고 있으나 PVC는 대부분 완구, 일상용품 등 재수출제품 생산에 사용됨에 따라 관세를 부과하지 않고 있다.

무역상들은 미국‧중국 마찰에도 불구하고 PVC 무역에 대한 영향은 한정적이라는 의견이 주류를 이루고 있다.

PE, PP 등도 수입자가 관세 면체를 신청하면 중국 당국이 추가 관세를 면제해주고 있는 것으로 파악되고 있다.

일부에서는 중국 정부가 위안화의 국제화를 추진하면서 홍콩을 경유해 외화로 거래하던 비즈니스가 위안화를 통한 직접거래로 변화하는 부분이 적지 않을 것으로 우려하고 있으나, 홍콩이 앞으로도 외화거래의 근거지로 중국, 미국을 포함한 무역상대국 쌍방에 있어 필수적인 역할을 담당할 것이라는 의견이 대부분이다.

홍콩은 지금까지 중국의 수입창구로 역할했으나 중국이 제조업을 확대함에 따라 수출거점 역할을 맡을 가능성도 제기되고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)