러시아의 우크라이나 침략이 본격화되고 미국‧유럽이 러시아에 대한 제재 강화를 표명하면서 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파했다.

월스트리트저널(WSJ)은 투자자들이 국제유가 100달러 시대가 도래할 것으로 판단하고 원유 등 원자재에 대한 투자를 확대하고 있다고 2월27일 보도했고, 일부에서는 2008년 기록한 150달러 수준으로 치솟을 것으로 전망하고 있다. JP모건체이스는 120달러까지 도달할 것으로 예상했다.

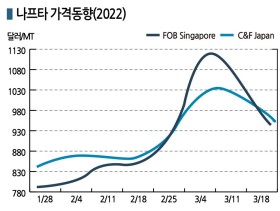

석유화학 원료로 투입되는 나프타(Naphtha)도 3월 초 1000달러를 돌파함으로써 원료 코스트 부담이 확대되고 있으며, 국내 석유화학기업들을 중심으로 나프타를 LPG(액화석유가스)로 대체하기 위한 작업을 서두르고 있다.

유럽에서는 나프타를 LNG(액화천연가스)로 대체하기 위한 기술 개발을 적극화하고 있다.

국제유가, 3월1일 배럴당 100달러 돌파

브렌트유(Brent)는 러시아가 우크라이나를 침공했다는 소식이 전해진 2월24일 장중 한때 배럴당 105달러까지 치솟은 후 2월 말까지 96-98달러 수준에서 등락했으나 3월 들어서는 105-120달러 수준에서 등락을 거듭하고 있다. WTI(서부텍사스산 원유)도 2014년 이후 처음으로 2월24일 100달러를 돌파한 후 91-96달러 수준을 형성했고 3월에는 100달러를 웃돌았다.

특히, 러시아가 전쟁에서 밀리면서 핵무기로 위협하자 서방국가들이 러시아산 에너지 수입을 제한할 움직임을 보이면서 브렌트유 선물유가는 3월1일 104.97달러로 하루만에 7.00달러, WTI는 103.41달러로 7.69달러 폭등했다. 두바이유(Dubai)는 98.71달러에 그쳤으나 3월2일 100달러를 넘어섰다.

IEA(국제에너지기구)가 미국 3000만배럴을 비롯해 비축유 총 6000만배럴 방출에 합의했다고 발표했으나 러시아에 대한 제재와 석유 공급 차질 우려가 확산되면서 폭등세를 막지 못했다.

미국 주도의 러시아 제재에서 에너지는 제외됐으나 일부 러시아 은행의 SWIFT(국제은행간통신협회) 차단 조치 등으로 러시아산 원유 거래가 감소하고 있기 때문이다.

캐나다는 러시아산 원유 수입 금지를 발표했고, 영국은 러시아 선박의 입항을 차단했으며, 미국도 러시아산 원유·가스 수입 차단이 나설 것이 확실시되고 있다.

글로벌 석유기업의 러시아 사업 축소 움직임도 표면화돼 쉘(Shell), BP는 러시아 사업 철수를 발표했고 토탈에너지(Total Energies)는 러시아에서 추진해온 신규 프로젝트 중단을 검토하고 있다.

OPEC(석유수출국기구) 플러스가 4월에도 월 40만배럴 증산에 그친 것도 영향을 미쳤다.

나프타, 1000달러 수준으로 연속 폭등

나프타는 국제유가가 100달러를 넘어서면서 3월 1000달러를 돌파했다.

나프타 현물가격은 브렌트유가 배럴당 98달러 수준으로 올라서자 2월25일 C&F Japan 톤당 932달러로 84달러, FOB Singapore 932달러로 78달러 대폭등했다.

특히, 러시아가 우크라이나를 침공하면서 서방세계의 러시아 제재가 공식화되고 러시아산 원유 및 천연가스 공급 제한에 나설 것으로 브렌트유가 100달러를 돌파함에 따라 나프타도 3월 초‧중순에는 1000달러를 넘어섰고 이후 국제유가 하락에 따라 3월18일 900달러대 중반으로 폭락했다.

한국‧중국을 중심으로 동북아시아 석유화학기업들이 올레핀(Olefin) 마진 악화에 따라 스팀 크래커의 가동률 감축에 나섰으나 에틸렌(Ethylene)이 CFR NE Asia 1300달러, 프로필렌(Propylene)은 FOB Korea 1300달러 수준으로 폭등함에 따라 스팀 크래커 가동률을 높이고 있어 나프타 폭등세가 한층 가속화될 가능성이 제기되고 있다.

롯데케미칼, 2022년 이후 LPG 비중 50%로

국내 석유화학기업들은 나프타가 고공행진을 계속함에 따라 나프타를 LPG로 대체하기 위한 작업을 본격화하고 있다.

롯데케미칼은 여수와 대산 컴플렉스를 중심으로 NCC(Naphtha Cracking Center)에 LPG 투입 비중을 확대하고 있다.

현재는 LPG를 최대 20% 투입할 수 있으나 1400억원을 투자하는 설비 효율화 프로젝트를 통해 2022년 말에는 투입비중을 40%로 확대할 방침이며 이후 50%로 추가 확대하는 방안을 검토하고 있다. 대산 컴플렉스는 2021년 5월 간이보수를 통해 LPG 추가 도입을 위한 준비를 마친 상태이다.

NCC에 LPG를 투입하면 나프타를 투입했을 때보다 이산화탄소(CO2) 배출량을 감축할 수 있다는 점에서 ESG(환경‧사회‧지배구조) 관점에서 투자를 결정한 것으로 알려졌다.

롯데케미칼은 국내 에틸렌 생산능력이 여수‧대산을 포함 230만톤에 달하며 미국, 말레이지아 등 글로벌 생산기지를 포함하면 450만톤으로 세계 7위로 파악되고 있다.

한화토탈도 2019년 대산 컴플렉스의 에틸렌 생산능력을 140만톤으로 30% 확대한 후 2021년 150만톤으로 증설하면서 LPG 투입이 가능하 도록 설비를 개조했다.

도록 설비를 개조했다.

LG화학 역시 2019년 대산 NCC에 LPG를 원료로 채용하는 분해로를 건설하면서 에틸렌 생산능력을 23만톤 확대한 바 있다.

석유화학기업들은 셰일(Shale) 혁명 이후 미국산 LPG의 가격경쟁력이 나프타를 능가하고 있다는 판단 아래 NCC의 원료 다양화를 서두르고 있다.

LPG는 일반적으로 거래가격이 나프타의 90% 이하일 때 가격경쟁력이 있는 것으로 평가되고 있다.

원래 난방용 수요가 급감하는 여름철에만 LPG 가격이 하락했으나 2019년까지는 계절과 상관없이 1년 내내 나프타의 90% 이하 수준을 형성해 대체로 가격경쟁력이 우수한 것으로 파악되고 있다.

다만, 2020년에는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태로 국제유가가 폭락하고 세계 각국의 봉쇄 조치로 가정용 조리 수요가 급증함으로써 LPG 가격이 나프타보다 높게 형성됐고, 유럽 국가들이 에너지 전환을 서두르면서 천연가스 강세가 꺾이지 않고 있다.

롯데케미칼을 중심으로 국내 석유화학기업들은 정유기업의 석유화학 진출에 대응해 LPG 사용량을 확대하는 전략을 추진하는 것으로 해석되고 있다.

정유기업들이 석유화학 기초유분 분야를 중심으로 진출하면서 나프타 쟁탈전이 벌어질 수 있기 때문이다.

정유기업들은 전기자동차(EV) 등 친환경 자동차 보급이 본격화되고 내연기관 자동차가 점차 퇴출되면서 주력 수익원이었던 석유제품 수요가 감소할 것으로 우려하고 석유화학 등 비정유 사업 진출을 가속화하고 있다.

특히, 나프타의 부가가치를 높이며 활용할 수 있는 방안으로 석유화학 분야에 관심을 나타내고 있다.

나프타는 내연기관 자동차 퇴출로 휘발유 수요가 줄어들기 시작하면 석유화학 원료용 수급이 급변할 것으로 예상된다.

LNG, 수소사회 전환에서 다리 역할

LNG는 탄소중립 실현의 다리 역할을 할 것으로 기대된다.

에너지 전환에는 기술·코스트 문제, 신재생에너지의 한계점 등이 겹쳐 시간이 필요하지만 저탄소 정책 추진 속도가 빨라지고 있어 LNG가 에너지 과도기를 보완할 수 있기 때문이다.

석유화학산업은 나프타 분해 과정에서 온실가스 직접배출 비중이 높아 바이오 나프타 활용과 열분해 공정에 사용되는 대체 연료원의 필요성이 강화되고 있다.

LNG는 신재생에너지의 한계에 부딪히고 있는 현재 상황에서 탄소감축 정책에 대응하는 에너지원으로 유력하게 떠오르고 있으며 수소 생산 원료로도 사용되고 있어 수소사회 전환이 가속될수록 LNG 수요가 늘어날 것으로 예상된다.

2018년 기후변화행동연구소에서 집계한 에너지원별 온실가스 배출량에 따르면, 산업부문에서 연소되는 연료별로 직접 배출하는 온실가스는 석유·석탄이 32.68%를 차지했으나 LNG는 3.03%로 상대적으로 낮은 것으로 파악된다.

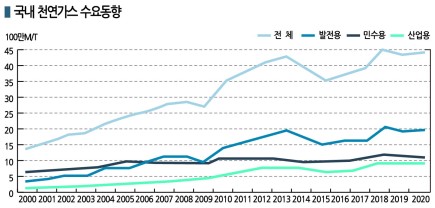

국내 산업용 최종에너지 소비는 최근 10년 동안 연평균 3.3% 증가했으며 도시가스가 연평균 6.9%로 석탄·석유, 전력에 비해 높은 증가율을 나타냈다.

산업용 최종에너지 소비는 석유화학과 금속산업을 중심으로 증가하고 있으며 1990-2019년 석유화학산업의 에너지 소비 증가율은 연평균 7.1%로 조립금속(6.4%), 1차금속(4.0%)보다 높았다.

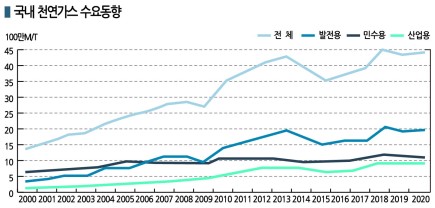

국내 천연가스 수요는 2013년 직수입 확대로 점차 감소한 후 2018년부터 에너지 전환 정책 영향으로 증가하는 추세를 나타내고 있다.

민간용 수요는 정체되고 있으나 산업용 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 다만, 2013년 이후 경쟁 연료의 가격경쟁력에 따라 수요 변동성이 커지고 있다. 2020년 기준 발전용 천연가스 수요는 2050만톤, 산업용 수요는 970만톤에 달했다.

2021년 기준 국내 LNG터미널은 한국가스공사, 포스코에너지, GS·SK 합작법인이 총 1309만킬로리터 저장탱크를 운영하고 있으며 LNG 수요가 증가하면서 한국가스공사, 한양, SK가스, 현대산업개발, 포스코에너지, GS·SK 합작법인 등이 2025년까지 총 249만5000킬로리터 신증설을 계획하고 있다.

주요 수입국은 카타르, 오스트레일리아, 미국, 오만이며 2021년 LNG 수입량은 4670만톤으로 전년대비 600만톤 증가했다.

대체에너지 공급 안정화 이후 수소로 전환

국제 환경규제가 강화되고 국내에서도 탄소 배출량 감축을 가속하면서 석탄·석유를 대체할 수 있는 신재생에너지, 수소에너지가 각광받고 있다.

수소는 기존 석탄·석유의 가장 유력한 대체에너지 자원으로 태양광, 풍력발전 등 신재생에너지와 ESS(에너지저장장치)의 한계를 상호보완할 것으로 기대되고, 태양광은 일몰 후 전력 공급 공백이 발생할 수밖에 없어 ESS가 부상했으나 기술적으로 대용량 저장 한계와 화재 위험성 때문에 수소가 부상하고 있다.

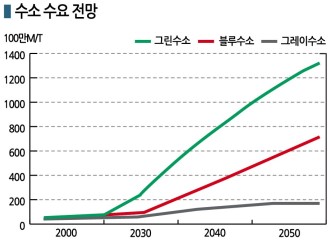

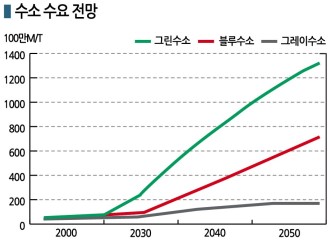

블룸버그(Bloomberg) 자료에 따르면, 신재생 전력이 많이 발생할 때 2050년 수소 수요는 13억1800만톤에 달할 것으로 예상된다.

친환경 수소는 코스트가 높다는 단점이 있지만 2030-2040년을 기점으로 블루수소, 그린수소의 가격경쟁력이 그레이수소보다 우위를 점하면서 격차가 점점 벌어질 것으로 예측된다.

친환경 수소는 코스트가 높다는 단점이 있지만 2030-2040년을 기점으로 블루수소, 그린수소의 가격경쟁력이 그레이수소보다 우위를 점하면서 격차가 점점 벌어질 것으로 예측된다.

다만, 현재 국내 산업부문에서는 수소의 생산 코스트 문제, 신재생에너지의 발전 안정성, 공급 안정성, ESS의 저장 용량과 경제성, 화재 안정성 문제 등으로 에너지 전환에 시간이 필요해 수소 수요가 발전, 수송 부문보다 늦은 2050년 본격화될 것으로 예측된다.

송형상 한국가스공사 선임연구원은 “탄소 배출이 적은 LNG는 탄소중립 실현의 다리 역할을 할 것”이라며 “대체에너지 시장이 안정화된다면 결국 LNG 수요가 감소하면서 수소나 신재생에너지로 전환될 것”이라고 강조했다. (홍인택 기자)

도록 설비를 개조했다.

도록 설비를 개조했다.

친환경 수소는 코스트가 높다는 단점이 있지만 2030-2040년을 기점으로 블루수소, 그린수소의 가격경쟁력이 그레이수소보다 우위를 점하면서 격차가 점점 벌어질 것으로 예측된다.

친환경 수소는 코스트가 높다는 단점이 있지만 2030-2040년을 기점으로 블루수소, 그린수소의 가격경쟁력이 그레이수소보다 우위를 점하면서 격차가 점점 벌어질 것으로 예측된다.