화학기업들이 ISCC Plus 인증 취득에 박차를 가하고 있다.

화학기업들은 2020년 이후 식품, 공업제품의 지속가능성에 대한 국제적 인증을 부여하는 ISCC(국제 지속가능성 탄소 인증)의 매스밸런스 인증인 ISCC Plus 취득을 적극화하고 있다.

ISCC Plus 인증은 공장과 생산설비별로 재생이 가능한지 혹은 바이오 원료를 어느 정도 사용했는지를 정량화해 품질과 함께 보증하는 것으로, 바이오 원료를 기존 설비에서 화석연료 베이스 원료와 함께 사용할 수 있어 생산기업들에게 유리한 것으로 평가되고 있다.

유럽‧미국을 비롯해 한국‧중국‧일본에서도 인증 공장이 늘어나고 있으며 ISCC Plus의 매스밸런스 방식은 앞으로도 화학산업이 순환경제로 이행하는데 현실적인 접근법이 될 것으로 기대되고 있다.

매스밸런스, 순환경제 이행 현실적 접근

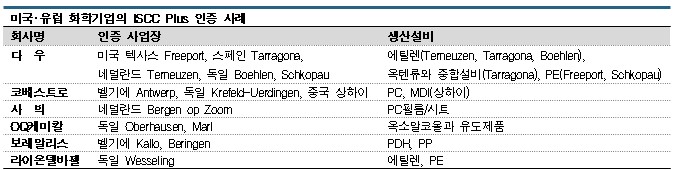

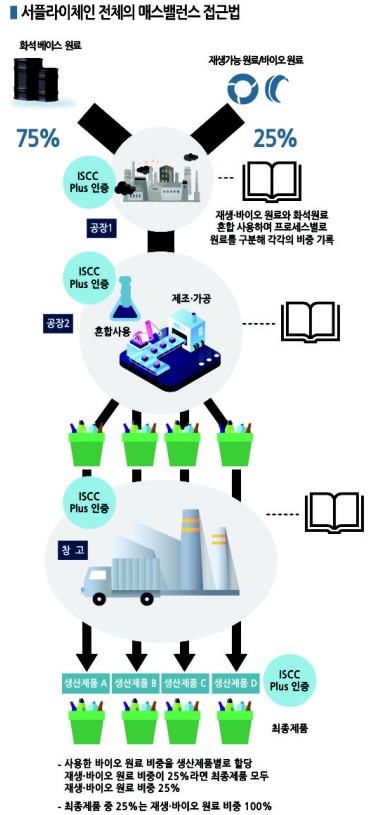

매스밸런스는 물질 균형을 뜻하며 ISCC는 투입한 바이오 원료와 동일한 질량 비중을 최종제품에 배분하는 방식을 매스밸런스로 파악하고 있다.

최근 세계 각국 정부와 주요 소비재 브랜드들이 순환경제 구축을 목표로 내걸면서 소비자와 최종제품 생산기업들도 재생에너지, 리사이클, 바이오 원료 등을 활용한 생산제품 및 서비스에 관심을 나타내고 있다.

화학기업들은 기존에도 석유, 석탄, 천연가스 뿐만 아니라 부분적으로 바이오 원료를 사용해왔으나 100% 바이오매스 베이스 수지를 제외하면 바이오 원료를 기존 화석연료 베이스 원료와 혼합해 사용할 때가 많았고 최종제품에 바이오 원료가 어느 정도로 포함됐는지 분자 수준으로 정량화하는 것은 어렵다는 평가를 받고 있다.

현재 화학제품 제조용 바이오 원료를 대량 공급할 수 있는 곳은 핀란드 네스테(Neste) 등 극소수에 불과한 것으로 파악된다.

바이오 원료 사용량을 쉽게 검증하기 위해 바이오 원료만을 사용하는 폴리올레핀(Polyolefin) 플랜트를 건설하는 것은 거액의 투자가 필요해 대표 장치산업인 화학산업에는 현실적이지 않은 것으로 판단되고 있다.

이에 따라 바이오 원료와 화석연료 베이스 원료의 혼합 사용을 전제로 서플라이체인을 통해 각각의 원료가 어느 정도로 투입됐는지 검증할 수 있는 매스밸런스 방식이 부상하고 있다.

공급기업과 수요기업 공장이 파이프라인으로 연결돼 원료를 직접 융통하는 화학산업의 특성상 단계적인 순환경제 이행을 위해서는 매스밸런스 방식이 유효할 것으로 판단된다.

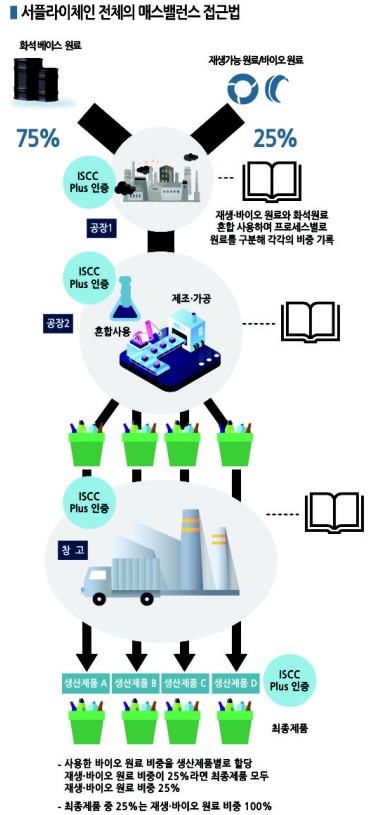

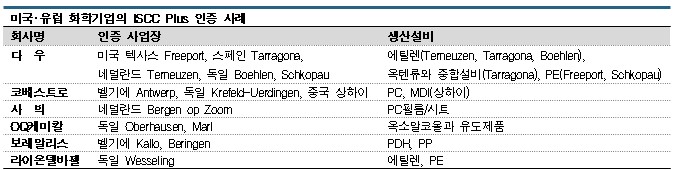

유럽‧미국 화학기업들은 ISCC Plus 인증 취득에 총력을 기울이고 있다.

다우(Dow)는 2021년 말 미국과 독일 등 5개 공장에서 ISCC Plus 인증을 취득했고, PC(Polycarbonate) 메이저인 독일 코베스트로(Covestro)는 2021년 9월 중국 상하이(Shanghai) 공장에서 ISCC Plus 인증을 취득했다.

이를 통해 표준제품보다 이산화탄소(CO2) 배출량을 최대 80% 감축 가능한 친환경 PC와 우레탄(Urethane) 원료 MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate) 공급을 시작한 것으로 알려졌다.

코베스트로는 상하이 공장 외에 독일 크레펠트-위어딩겐(Krefeld-Uerdingen), 벨기에 앤트워프(Antwerp) 등에서도 ISCC Plus 인증을 취득한 바 있다.

네스테, 바이오 나프타 중심으로 바이오화 선도

네스테는 바이오 원료 공급을 통해 화학기업들의 ISCC Plus 인증 취득을 지원하고 있다.

핀란드, 네덜란드, 싱가폴 정유공장에서 식품·식물 찌꺼기를 원료로 바이오 나프타(Naphtha)와 바이오 프로판(Propane)을 생산해 세계 각지의 에틸렌(Ethylene) 크래커에 공급하고 있다.

보레알리스(Borealis)는 2020년 네스테의 바이오 프로판을 벨기에 북부 칼로(Kallo)와 베링겐(Beringen) 소재 PDH(Propane Dehydrogenation) 플랜트에 원료로 투입함으로써 ISCC Plus 인증을 취득했고 바이오 베이스 PP(Polypropylene) 상업생산을 개시했다.

라이온델바젤(LyondellBasell)은 2021년 6월 네스테와 바이오 나프타 장기조달 계약을 체결하고 독일 베셀링(Wesseling) 공장에서 ISCC Plus 인증을 취득했으며 폴리올레핀을 생산하고 있다.

네스테는 최근 바이오 원료 수요가 급격히 증가함에 따라 싱가폴 본섬 서부의 투아스(Tuas)에서 증설 투자를 진행하고 있다. 2021년 3월 말 신규설비를 가동함으로써 아시아 지역에 대한 바이오 나프타 공급을 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

네덜란드 로테르담(Rotterdam)에서도 증설 투자를 준비하고 있다.

영국 쉘(Shell)과 미국 엑손모빌(ExxonMobil) 등 에너지 메이저들도 잇따라 바이오연료를 증설하면서 바이오 나프타 공급에 나서고 있다.

화학기업들이 취득할 수 있는 바이오 원료에 대한 국제적 매스밸런스 인증은 ISCC Plus 외에도 REDcert, Ecoloop 등이 있다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 유럽연합(EU)의 기초화학제품, 수지, 페인트, 계면활성제, 접착제, 합성섬유 등 주요 화학제품의 바이오 원료 사용비중은 2020년 3%에 머무른 것으로 나타났다.

다만, 독일은 2017년에 이미 바이오 원료 사용비중이 13%에 도달한 것으로 조사되고 있다.

바이오 원료는 사용량 자체가 매년 증가하고 있으나 화학제품 생산량도 늘어나고 있어 환경 선진국인 유럽연합조차 전체 화학제품 원료 가운데 바이오 원료가 차지하는 비중이 기대만큼 빠르게 늘어나지 못하고 있는 것으로 파악된다.

매스밸런스 방식을 계기로 화학기업들의 바이오 원료 사용비중 확대가 가속화될 것으로 기대되고 있다.

플래스틱, 물질수지 방식이 대세…

지속가능한 사회를 실현하는 방안으로 물질수지 접근법(Mass Balance Approach)을 이용한 EP(엔지니어링 플래스틱)가 주목받고 있다.

사빅(Sabic), 코베스트로는 PC(Polycarbonate)의 물질수지 그레이드를 투입하고 있다.

다만, 최종제품에 이르는 서플라이 체인을 구성하는 수요처 입장에서 보급을 본격화하기 위해서는 국제적인 인증이 요구되고 있으며 제도적인 지원도 필요하다는 의견이 부상하고 있다.

물질수지 접근법은 어떤 특성을 보유한 원료 투입량에 따라 생산제품 일부를 해당 특성을 보유한 원료만으로 생산된 것으로 간주하는 방식이며, 바이오매스 베이스와 석유 베이스 원료를 혼합해 투입할 때 바이오매스 원료 투입량에 따라 일부제품을 100% 바이오매스 베이스로 간주할 수 있어 석유자원 사용 감축에 기여할 것으로 기대되고 있다.

일본에서는 미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals) 자회사 프라임폴리머(Prime Polymer)가 물질수지를 이용한 바이오매스 PP를 출하한다고 발표했으며 일부 편의점 브랜드는 물질수지 PP 이용제품 및 포장용기를 채용하고 있다.

범용수지는 물질수지에 관한 인증 프로그램 ISCC Plus 인증이 보급되면서 시장에 서서히 침투하고 있으나, EP는 물질수지 접근법이 적용되고 있음에도 본격적인 보급까지는 상당기간이 소요될 것으로 예상된다.

사빅은 물질수지 접근법으로 폐기물에서 유래한 바이오 베이스 성분을 50% 이상 배합한 PC 코폴리머를 공급하고 중국 리얼미(Realme)가 스마트폰 배터리 커버소재로 채용하고 있다.

코베스트로는 물질수지 방식을 이용한 PC를 RE Grade로 공급하고 있다. 코베스트로가 생산한 PC를 채용하고 있는 곳은 필요할 때 언제라도 RE Grade로 전환할 수 있는 안정공급체제를 강점으로 글로벌 시장에 대한 영향력을 강화하고 있다.

일본 EP 시장은 ISCC Plus 인증을 홍보하고 있는 단계로 PC를 원료로 이용하는 수요기업이 인증을 획득함으로써 물질수지 그레이드 시장이 형성될 것으로 예상된다.

일본 EP 생산기업들은 리사이클 그레이드 등 친환경제품 투입에 주력하고 있으나 물질수지에 대해서는 검토 단계에 머무르고 있어 물질수지를 보급하기 위해서는 제도적인 지원이 필요하다는 의견이 부상하고 있다.

일본 환경성이 2021년 1월 발표한 바이오 플래스틱 도입 로드맵은 2030년까지 바이오매스 플래스틱 최대 200만톤 도입을 목표로 하는 플래스틱 자원순환 전략에 의거하고 있으며, 2022년 4월 시행한 플래스틱자원순환촉진법은 물질수지에 관한 구체적인 내용을 포함하지 않고 있다.

EP 생산기업의 홍보만으로는 한계가 있어 최종제품 생산기업, 행정, 소비자를 포함한 사회 전반의 의식 향상이 요구되고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)