2022년 일본 가성칼륨 시장이 급변하고 있다.

한국산 탄산칼륨은 2021년부터 2026년까지 반덤핑 규제를 받는 가운데 가성칼륨(수산화칼륨)도 2016년부터 2026년까지 반덤핑 규제 대상으로 지정돼 한국산 수입이 급감하고 있다.

일본은 Nisso(Nippon Soda)가 철수하면서 가성칼륨 생산기업이 3개로 줄어들었고, 원료로 사용되는 염화칼륨은 러시아의 우크라이나 침공이 시작되면서 수급이 타이트해져 연일 역대 최고가를 갱신하고 있다.

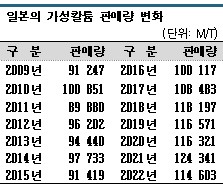

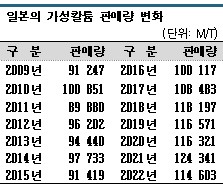

일본 경제산업성 화학공업 통계에 따르면, 2022년 가성칼륨 생산량은 11만4603톤으로 전년대비 7.8%, 판매량은 9만6354톤으로 14..0% 감소했다. 판매량은 5년만에 10만톤을 밑돌았고 수입은 미국산이 급증하고 있다.

가성칼륨, Nisso 철수로 생산능력 저하

가성칼륨은 염화칼륨 수용액을 전기분해해 생산하는 수용액 또는 백색의 판 모양 고형물로 각종 칼륨염의 원료로 투입된다.

일본 가성칼륨 생산기업은 Nisso가 철수하면서 AGC(AGC Chemicals), 오사카소다(Osaka Soda), 도아고세이(Toa Gosei) 3개로 줄어들었고 공장은 치바(Chiba), 아이치(Aichi), 에히메(Ehime) 3개 지역에 소재하고 있으며 플레이크는 도아고세이가, 탄산칼륨은 AGC가 각각 생산하고 있다.

가성칼륨은 가성소다(수산화나트륨)에 비해 알칼리성이 강하며, 2000년대 후반 가성칼륨 거래가격이 급등했을 때 가성소다로 대체할 수 없 는 용도에서 수요가 줄어들면서 판매량이 2011년 7만3547톤까지 감소했으나 2018년에는 10년 만에 10만톤대를 회복했다.

는 용도에서 수요가 줄어들면서 판매량이 2011년 7만3547톤까지 감소했으나 2018년에는 10년 만에 10만톤대를 회복했다.

2020년에는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태로 자동차 생산이 중단되고, 도쿄 패럴림픽 연기 등이 수요 감소에 영향을 미쳤으나 판매량이 10만2156톤으로 1.9% 증가했고 2021년에도 11만2000톤으로 9.6% 늘어났다.

그러나 2022년에는 증가세를 유지할 것으로 예상됐으나 4분기 들어 침체 분위기로 돌아섰고, 최종적으로 전기설비 자재 관련 분야에서 위축되고 Nisso 철수도 영향을 끼쳐 판매량이 1만5646톤 감소했고 수입이 3068톤 증가했다.

가성칼륨은 유기화합물 및 무기약품, 배터리·비료·유리·의약·염료·사진현상액·시약·세제·세정제·석유정제·유지·식품 등 넓은 분야에 투입되고 있다.

탄산칼륨은 가성칼륨 수용액과 탄산가스를 반응시켜 생산하며 고체나 액체로 거래되고 있으나 브라운관 TV 생산이 쇠퇴하면서 수요가 감소하고 있다.

2004년 생산량이 6만톤을 넘었으나 최근에는 2만2000-2만3000톤 정도로 줄어들었다. 다만, 2022년에는 약간 증가한 것으로 추정된다.

탄산칼륨은 일상생활에서는 중화면을 만들 때 필요한 간수로 이용되기도 하고 유리 원료에 투입하면 투명성과 광택성이 향상되기 때문에 스마트폰 유리기판 제조에도 투입되고 있다.

자동차 브레이크 패드의 원료로 사용되는 티탄산화칼륨, 고기능수지, 농약 중간체, 식품 pH 조정제, 의료용 및 식품용 세제원료, 자동차 부품 표면처리제 등에 다양하게 사용되고 있다.

염화칼륨, 러시아의 우크라이나 침공으로 수입지도 재편

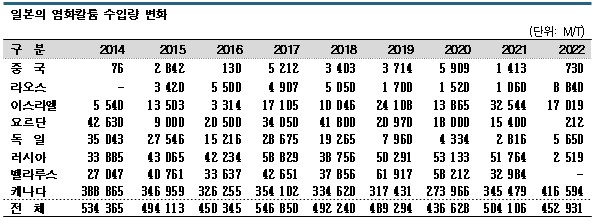

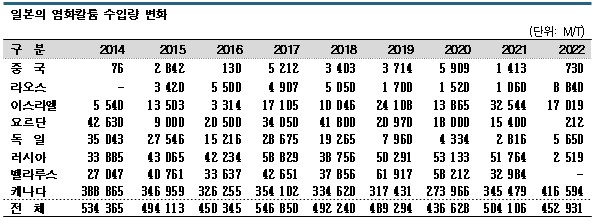

염화칼륨은 2022년 수입량이 45만2931톤으로 10.2% 줄어든 것으로 나타났다.

캐나다산이 41만6594톤으로 20.6%, 라오스산이 8840톤으로 734.0%, 독일산이 5650톤으로 100.6% 증가했으나 이스라엘산은 1만7019톤으로 47.7%, 요르단산은 212톤으로 98.6% 급감해 러시아의 우크라이나 침공 영향이 현저한 것으로 파악된다.

여러 국가들이 러시아산과 벨라루스산 수입을 규제하면서 수급이 타이트한 상태를 유지하고 있다.

러시아와 벨라루스는 핵심 염화칼륨 생산국이며 일본은 매년 수입량의 20% 정도를 러시아와 벨라루스에 의존하고 있으나 2022년에는 러시아산 수입이 2519톤으로 95.1% 격감했고 2022년 2월을 끝으로 거래를 중단한 것으로 알려졌다.

벨라루스산은 2021년 3만2984톤을 수입해 캐나다산과 러시아산 다음으로 많았으나 2022년에는 전혀 수입되지 않았고 2023년도에도 수입하지 않고 있다.

공업용으로 라오스산과 요르단산 등 캐나다산이 아닌 염화칼륨을 고평가하는 분위기가 감지되고 있으나 순도 측면에서 장벽이 높은 것으로 파악된다.

캐나다산 수입단가는 단순 계산으로 2009년 톤당 7만엔대까지 급등한 후 2010년에는 4만엔대로 하락했으나 2022년에는 10만엔대 이상으로 폭등해 사상 최고치를 기록했다. 2021년 상반기 3만7615엔, 하반기 4만8925엔, 2022년 상반기 7만6432엔, 하반기 14만4274엔으로 2020년 하반기의 4.4배까지 폭등했다.

한국산, 반덤핑 규제로 수입 급감

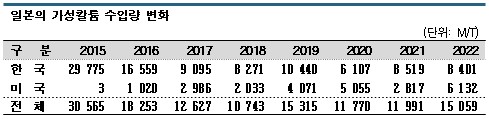

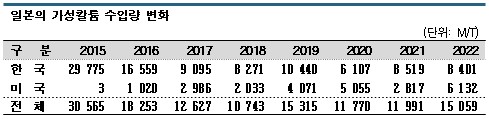

가성칼륨 수입은 2015년 액체제품·고체제품을 포함 3만톤을 돌파했으나 2016년 이후 한국산과 중국산에 반덤핑관세를 부과하면서 감소세로 전환했다.

2022년에는 가성칼륨 수입량이 1만5059톤으로 25.6% 증가했으나 한국산은 8401톤으로 1.4% 감소했고, 2021년 감소세로 전환됐던 미국산은 2022년 6132톤으로 117.7% 폭증했다.

시약·화장품에 사용되는 스웨덴산 고순도 가성칼륨은 197톤으로 57.9% 급감했다.

탄산칼륨 수입량은 2000년 3만1864톤으로 정점을 찍은 후 브라운관 TV 생산 위축이 영향을 미치면서 2005년 1만톤 선이 무너졌고 2008년 2000톤 미만으로 감소했다. 일본 동북지방 대지진이 발생했던 2011년 9000톤대를 회복했으나 2021년까지 6000톤 정도에서 머물렀고 2022년에는 9524톤으로 53.2% 급증했다.

일본 탄산칼륨 생산기업으로 AGC만 남았고, BCP(사업계속계획) 측면에서 수입을 확대한 때문으로 추정된다.

한국산이 4267톤으로 11.0% 감소한 반면 미국산이 1980톤으로 154.8%, 중국산은 1510톤으로 666.5%, 타이완산도 1045톤으로 186.3% 폭증 했다. 독일산은 60톤으로 25.0% 감소했고, 프랑스산은 661톤으로 20년 만에 다시 수입했다.

했다. 독일산은 60톤으로 25.0% 감소했고, 프랑스산은 661톤으로 20년 만에 다시 수입했다.

2016년 8월부터 5년 동안 한국산과 중국산 가성칼륨에 대한 반덤핑관세 부과 조치가 시작됐으며 2021년 8월부터 추가로 5년 연장했고, 한국산 탄산칼륨에도 2021년 6월부터 5년 동안 반덤핑관세 부과를 확정했다.

가성칼륨 수출은 2022년 4069톤으로 15.9% 감소했다. 미국 수출이 1403톤으로 2.4% 감소했으나 타이완은 1228톤으로 29.7% 증가했다. 타이는 550톤으로 27.6%, 중국은 326톤으로 39.4% 감소했다.

탄산칼륨 수출은 한정적이며 2022년 257톤으로 44.7% 급감했고 주로 아시아에 수출한 것으로 알려졌다. (윤우성 기자: yys@chemlocus.com)

표, 그래프: <일본의 가성칼륨 판매량 변화, 일본의 염화칼륨 수입량 변화, 캐나다산 염화칼륨 수입단가 변화, 일본의 가성칼륨 수입량 변화, 일본의 탄산칼륨 수입량 변화>

는 용도에서 수요가 줄어들면서 판매량이 2011년 7만3547톤까지 감소했으나 2018년에는 10년 만에 10만톤대를 회복했다.

는 용도에서 수요가 줄어들면서 판매량이 2011년 7만3547톤까지 감소했으나 2018년에는 10년 만에 10만톤대를 회복했다.

했다. 독일산은 60톤으로 25.0% 감소했고, 프랑스산은 661톤으로 20년 만에 다시 수입했다.

했다. 독일산은 60톤으로 25.0% 감소했고, 프랑스산은 661톤으로 20년 만에 다시 수입했다.