LG화학과 삼성SDI는 정부 지원에 의존해 ESS(Energy Storage System) 사업을 성장시키고 있다.

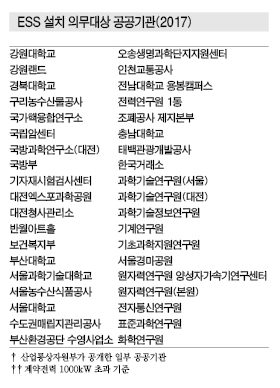

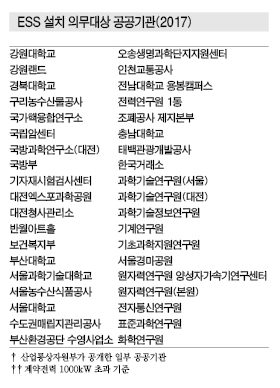

산업통상자원부는 2016년 말 「공공기관 에너지 이용 합리화에 관한 규정」을 개정하고 2017년부터 국내에서 건축허가를 받는 공공기관 건물에 ESS 설치를 의무화했다.

계약전력이 1000kW 이상인 공공기관은 2020년까지 계약전력의 5% 이상에 해당하는 ESS를 설치해야 한다.

해당 규정대로 ESS를 설치해야 하는 공공기관은 약 40곳으로 2017-2020년 단계적으로 설치를 추진하며 약 2000억원의 예산을 투입할 것으로 예상되고 있다. 신규 건설하는 공공기관까지 포함하면 예산은 더욱 늘어날 것으로 추산되고 있다.

LG화학과 삼성SDI는 2차전지 사업이 적자생산을 이어가자 전기자동차(EV) 배터리에 주력해 미래 신 성장동력으로 육성함은 물론 수익 창출까지 기대하고 있다.

하지만, 세계시장을 주도하고 있는 중국이 사드(THAAD: 고고도미사일방어체계) 배치 결정에 대한 보복으로 한국산 EV 배터리 채용을 제한하고 있어 정부 지원에 의존한 ESS 사업으로 매출을 확대하고 있다.

LG화학은 ESS용 2차전지 매출이 2016년 약 2700억원, 삼성SDI는 2000억원 수준이었으며 뚜렷한 호조 요인을 제시하지 않은 채 2017년 전망치를 크게 확대해 주목되고 있다.

LG화학 전지부문 경영전략담당 강창범 상무는 2017년 1월26일 컨퍼런스 콜에서 “2017년 ESS 매출이 5000억원 이상으로 전년대비 80% 이상 증가할 것”이라고 강조했다. LG화학 박진수 부회장도 사드 보복으로 발생하는 피해를 ESS로 상쇄하겠다고 밝힌 바 있다.

LG화학은 2017년 ESS 사업 매출 확대분 2300억원의 절반 이상을 정부의 ESS 사업 지원으로 확보할 수 있을 것으로 판단하고 전망치를 높인 것으로 판단된다.

삼성SDI도 2017년 ESS 사업 매출이 약 1000억원 증가할 것이라고 기대하고 있다.

산업부는 2019년까지 경부하시간대인 저녁 23시부터 오전 9시 사이 ESS 충전요금 50%를, ESS를 활용해 피크를 감축하면 해당 전력량의 3배에 달하는 기본요금을 할인해주는 등 ESS 설치를 적극 권유하고 있으며 4-5년이면 500kW의 ESS 구축비용을 회수할 수 있다고 설득하고 있다.

ESS의 구입과 설치는 나라장터를 통해 진행되지만 ESS용 2차전지 공급은 LG화학과 삼성SDI가 장악하고 있어 수혜를 독점할 것으로 예상되고 있다.

다만, 과도한 경쟁으로 ESS용 2차전지 가격이 PCS 포함 MW당 4억원 수준으로 2015년의 5분의 1에 불과함으로써 ESS 사업이 흑자 전환하기는 어려운 것으로 파악되고 있다.

정부는 공공기관에 이어 민간기업에도 대출을 통한 ESS 설치를 권유하고 있다.

산업부가 2017년 1월4일 금융·기업·공공부문 「에너지신산업 금융·투자 간담회」를 개최한 자리에서 주요 금융기관들은 신용보증기관의 연계를 통한 에너지신산업 전용 금융상품인 「ESS 대출·렌탈」 출시계획을 발표했다.

신한은행이 신용보증기금 보증을 기반으로 인센티브를 강화한 ESS 수요자 및 공급자 대상 협약 대출을 준비하고 있으며, 삼성카드는 보증기관과 함께 ESS 초기투자비 부담을 완화할 수 있는 렌탈 상품을 2017년 출시할 계획이다.

1월24일에는 김학도 산업부 에너지자원실장을 비롯해 LG전자, 삼성SDI, SK E&S, 효성, 유니슨, 에스에너지, 포스코 등 에너지신산업 관련기업과 신한은행, 우리은행, 신용보증기금, 기술보증기금 등 금융기관 및 전력공기업 임원이 참석해 ESS 에너지신사업 투자방안을 구체화한 것으로 알려졌다.

독일이 신재생에너지 발전을 위해 풍력, 태양광 연계형 ESS를 중심으로 지원을 확대하고 있는 반면 한국 정부는 연계형 ESS 뿐만 아니라 수요 반응형까지 무리하게 확대하는 수순을 밟고 있어 관련 대기업에게 특혜를 주는 것이 아니냐는 의혹이 제기되고 있다.

정부는 ESS 사업유형을 주파수조정, 신재생 연계, 수요 반응, 비상발전 대체 등으로 구분하고 있으며 공공기관 건축물은 신재생 연계보다는 수요 반응에 집중하고 있고 주파수 조정은 민간기업 지원을 수요 반응으로 집중시키기 위해 지원대상에서 제외한 것으로 파악되고 있다.

시장 관계자는 “수요 반응형 ESS는 주파수 조정, 신재생 연계보다 2차전지 용량이 커 관련시장을 성장시키는데 영향을 미친다”고 밝혔다.

피크 저감 효과를 얻기 위해서는 ESS 출력기준으로 PCS 500kW, 배터리1000kWh가 필요한 것으로 파악되고 있다. <허웅 기자>