국내 연구진이 자동차 앞 유리에 붙여 김 서림을 막거나 안경 유리에 정보를 나타내는 스마트 글래스 등에 활용할 수 있는 은 나노와이어 투명전극을 개발했다.

울산과학기술원(UNIST)은 박장웅 교수(신소재공학부) 연구팀이 김선경 경희대학교 교수(응용물리학과) 연구팀과 공동으로 99% 투명한 금속 전극을 만드는데 성공했다고 5월31일 발표했다.

투명전극은 가시광선을 투과하면서 전기를 잘 전달하는 얇은 막 형태의 전극으로, 평판 디스플레이나 터치패널 등에는 주로 인듐주석 산화물(ITO) 투명전극이 사용되고 있으나. 최근에는 ITO 대신 금속을 수 마이크로미터(㎛) 이하 수준의 그물 구조로 만든 투명전극에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

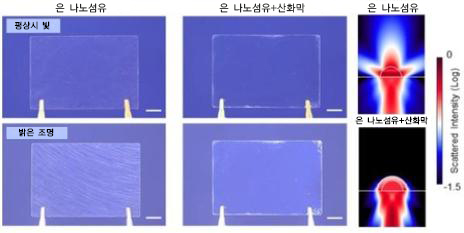

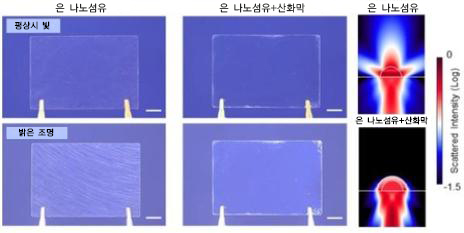

금속 투명전극은 빛이 금속 구조에 의해 강하게 산란되면서 그물 구조가 눈에 잘 띄는 문제가 있으며, 연구팀은 문제를 해결하기 위해 금속 구조를 얇게 감싸는 산화막을 도입했다.

금속 투명전극은 빛이 금속 구조에 의해 강하게 산란되면서 그물 구조가 눈에 잘 띄는 문제가 있으며, 연구팀은 문제를 해결하기 위해 금속 구조를 얇게 감싸는 산화막을 도입했다.

금속에 의한 빛의 산란은 빛을 받는 금속 내 전자의 전기적 극성이 달라지기 때문에 발생한다는 점에서 금속과 반대 방향으로 전자의 전기적 극성을 유도할 수 있다면 극성을 상쇄시켜 산란을 억제할 수 있기 때문이다.

연구팀은 1㎛ 두께의 은 나노와이어를 그물 구조로 배치하고 표면 일부를 산화시켜 100나노미터(㎚) 두께의 산화막을 형성한 후 제작한 투명전극은 은 나노와이어에 의한 빛의 산란을 완전히 억제해 은 나노와이어가 없는 일반유리 대비 99%의 높은 투명도를 나타냈다. 아울러 기존 ITO 투명전극과 비교해 2배 높은 전기 전도도를 나타냈다.

은 나노와이어 투명전극을 자동차 유리에 적용할 수 있는 투명 히터로 제작한 결과, 시야를 가리지 않으면서도 유리에 서린 김을 빠르게 제거하는 것을 연구팀은 확인했다.

김선경 교수는 “산화막을 이용한 산란 억제 기술은 은 나노와이어뿐 아니라 모든 그물 구조의 금속에 적용할 수 있는 기술”이라며 “투명전극 응용 외에 금속 구조를 눈에서 사라지게 하는 투명 망토 기술 등에 확대 적용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

금속 투명전극은 빛이 금속 구조에 의해 강하게 산란되면서 그물 구조가 눈에 잘 띄는 문제가 있으며, 연구팀은 문제를 해결하기 위해 금속 구조를 얇게 감싸는 산화막을 도입했다.

금속 투명전극은 빛이 금속 구조에 의해 강하게 산란되면서 그물 구조가 눈에 잘 띄는 문제가 있으며, 연구팀은 문제를 해결하기 위해 금속 구조를 얇게 감싸는 산화막을 도입했다.