국내 연구진이 물질 표면과 내부에 에너지 저장이 가능한 페로브스카이트(Perovskite) 소재를 개발했다.

UNIST(총장 이용훈) 에너지화학공학과 장지현 교수팀은 2차전지와 슈퍼커패시터의 장점을 갖춘 신개념 에너지저장장치(ESS)용 페로브스카이트 산화물 소재를 개발하고 전극에 코팅하는 간단한 방법으로 웨어러블(Wearable) 기기 전원용 유연 슈퍼커패시터 제작에 성공해 상용화 가능성을 도출했다.

슈퍼커패시터에 대용량 2차전지의 장점을 더한 고속충전·고출력 만능전지(ESS) 개발이 앞당겨질 것으로 기대되고 있다.

슈퍼커패시터에 대용량 2차전지의 장점을 더한 고속충전·고출력 만능전지(ESS) 개발이 앞당겨질 것으로 기대되고 있다.

슈퍼커패시터는 2차전지와 달리 충전이 빠르고 순간적으로 필요한 전기를 빠르게 뽑아낼 수 있는 전원 장치로, 수명도 반영구적으로 길고 가벼울 뿐만 아니라 아주 작게 제조할 수 있어 사물인터넷(IoT)이나 웨어러블 기기 전원으로 주목받고 있다.

하지만, 물질 안에 전기를 저장하는 LiB(리튬이온전지) 같은 2차전지보다는 단위 질량당 에너지 저장용량이 떨어지는 한계가 지적되고 있다.

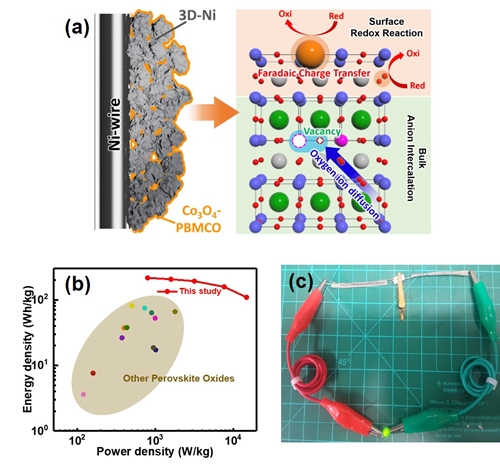

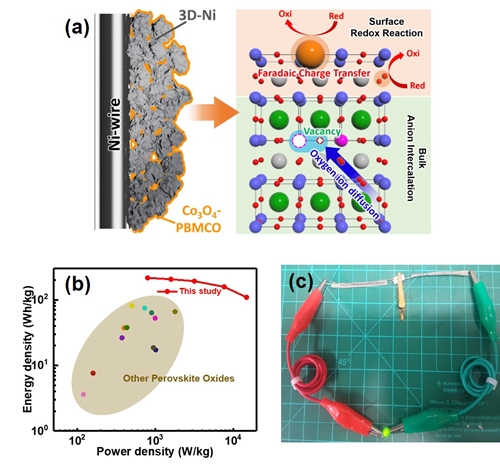

연구팀은 물질 표면은 물론 내부에도 에너지를 저장할 수 있는 페로브스카이트 산화물 기반 전극 활물질(Active Material)을 이용해 슈퍼커패시터의 에너지 저장능력을 끌어올렸다.

물질 내부의 산소 음이온은 2차전지의 리튬 양이온과 유사한 역할을 해 물질 속에 전기에너지를 저장하며 내부에서 흘러나온 코발트는 산화과정을 거쳐 슈퍼커패시터 방식으로 표면에 전기에너지를 저장한다.

또 물질을 전극에 코팅한 플렉서블(Flexible) 슈퍼커패시터는 kg당 215.8Wh의 에너지밀도를 기록해 기존 페로브스카이트 소재를 적용했을 때보다 60% 정도 향상된 것으로 파악되고 있다.

순간 출력을 가늠하는 지표인 전력밀도도 14.8kW으로 높아 슈퍼커패시터로 3.6V의 LED(Light Emitting Diode) 조명을 켤 수 있었을 뿐만 아니라 구부리거나 비틀어도 안정적인 성능을 유지했다.

장지현 교수는 “물질의 모든 부분을 에너지 저장에 쓸 수 있다는 사실을 밝힌 연구”라며 “기존 2차전지와 슈퍼커패시터의 한계를 보완하고 장점만을 취사 선택해 신개념 에너지저장장치 개발의 새로운 방향성을 제시했다”고 강조했다.

이어 “페로브스카이트 산화물을 차세대 전지의 전극 활물질로 활용하는 연구 뿐만 아니라 신개념 에너지 저장법을 적용할 수 있는 새로운 전극 소재 개발도 계속할 것”이라고 덧붙였다.

연구 성과는 에너지 분야 국제학술지인 ACS Energy Letters에 표지 논문으로 선정돼 11월13일자로 온라인 출판됐다. (K)

슈퍼커패시터에 대용량 2차전지의 장점을 더한 고속충전·고출력 만능전지(ESS) 개발이 앞당겨질 것으로 기대되고 있다.

슈퍼커패시터에 대용량 2차전지의 장점을 더한 고속충전·고출력 만능전지(ESS) 개발이 앞당겨질 것으로 기대되고 있다.