필리핀은 높은 GDP(국내총생산) 성장 및 인구 보너스 시기 등으로 화학 관련기업들의 관심이 집중되고 있다.

필리핀은 일찍이 아시아의 우등생으로 불리며 높은 성장을 이어간 후 1990년대부터 저성장에 빠졌으나 2010년 이후 GDP가 다시 5-6%대의 높은 성장률을 유지하고 있다.

국제통화기금(IMF)은 2015년 필리핀의 GDP 성장률을 기존 예상치인 6%에서 5.7%로 하향 조정했으나 2016년 6.2%, 2017년 6.5% 성장할 것으로 예상했다.

GDP 성장이 호조를 나타내고 있는 것은 내수가 증가하고 있고 중국경기의 영향을 받지 않는 구조 때문으로 파악된다.

특히, 일본 및 미국과의 무역 거래량이 많은 것으로 나타나고 있다. 2015년 수출비중은 일본이 21%로 가장 높았고 미국 16%, 중국 11% 순이었다.

필리핀은 니켈 등 일부 금속을 제외하고는 자원 수입국이기 때문에 자원가격 하락도 플러스 요인으로 작용하고 있다.

아세안(ASEAN) 지역에서는 고령화가 사회문제로 부상하고 있으며 베트남도 인구 보너스 시대가 이미 끝난 것으로 파악되고 있다.

반면, 필리핀은 평균연령이 23세로 인구 피라미드가 정삼각형을 그리고 있다. 인구 보너스 시대를 2050년까지 누릴 수 있으며 임금도 상당기간 완만한 상승세를 나타낼 것으로 예상되고 있다.

필리핀 무역산업성은 경기 부양을 위해 2016년 1월 포괄적 자동차산업 진흥전략(CARS 프로그램)을 시행했다. 필리핀에서 신규 생산되는 자동차에 2016년부터 6년 동안 총 270페소를 지원하며 설비투자 보조금도 마련했다.

필리핀은 2015년 자동차 판매량이 28만대 수준으로 전년대비 20% 이상 증가한 것으로 파악되고 있다.

시장규모는 아세안 4위이나 일본 도요타자동차(Toyota Motors)가 약 40%를, Mitsubishi Motors가 15% 가량을 점유하고 있다.

다만, 제조업이 GDP에 차지하는 비중은 2014년 기준 23.2%로 고용창출 면에서 제조업을 크게 육성할 필요성이 제기되고 있다.

CARS 프로그램이 신규기업의 참여를 유도하기 위해서는 해결과제가 많으나 무역산업성은 필리핀 시장을 타이, 인도네시아에 이은 아세안 제3의 자동차 생산거점으로 육성해나갈 방침이다.

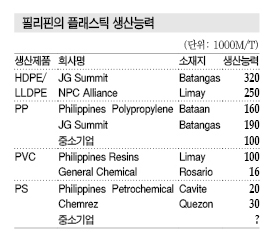

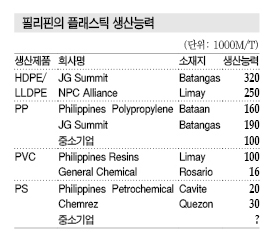

석유화학산업은 후진구조를 벗어나지 못하고 있다.

JG Summit이 Batangas에서 유일한 에틸렌(Ethylene) 크래커를 가동하고 있으나 가동률이 80-90%에 불과하고 유도제품인 PO(Polyolefin)는 중국산 유입 및 밀수로 가동률이 80% 미만에 그치고 있다.

수입 의존을 개선하지 못하는 것은 물류 사업의 과점화에 따라 운임비용이 고공행진을 지속하고 있기 때문이다.

필리핀 제2 도시인 세부에서 마닐라 Luzon섬까지의 운임은 타이에서 수입하는 것보다 높은 것으로 알려졌다.

석유·화학 시장은 저변이 여전히 좁은 것으로 평가되고 있으나 CARS 프로그램을 통한 자동차산업 육성 및 일상용품 시장 확대에 따라 밸류체인의 폭을 넓힐 가능성이 제기되고 있다.

석유제품 수요는 증가하고 있다.

Shell Chemicals과 현지기업 Petron은 2015년 가솔린 환경규제 강화에 대응하기 위한 투자를 완료했다.

Shell은 2015년 12월 Bataan 소재 정유공장의 고도화를 마쳐 처리능력을 일일 11만6000배럴로 80% 가량 끌어올렸으며 EU(유럽연합)의 유로4 기준「황 50ppm 이하」에 적합한 가솔린을 자체 생산할 수 있게 됐다.

타이 PTT는 5년 동안 10억페소를 투입해 100개에 불과한 주유소를 300개로 늘릴 계획이다.

필리핀은 앞으로 해결해야 할 과제가 여전히 많고, 특히 비싼 전력 및 물류비용 해결이 급선무로 파악된다.

필리핀은 발전 사업이 완전히 자유화돼 발전·송전 자산의 보유가 분리된 전력 선진국이나 가격은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

수요 증가에 대응하기 위해 1980년대 후반부터 1990년대 사이에 IPP(독립 발전사업자)를 늘린 당시의 비싼 매전계약이 남아 있고 발전연료 부족, 수입연료 및 전력요금에 대한 보조금이 없기 때문이다.

발전연료는 Shell이 개발한 기존 천연가스전이 이르면 2020년대 초반 고갈될 것으로 예상되며, 석탄은 인도네시아산을 중심으로 70% 가량 수입하고 있다.