CPL(Caprolactam) 생산기업들의 생존전략이 2017년 일정 수준 성과를 거둔 것으로 나타났다.

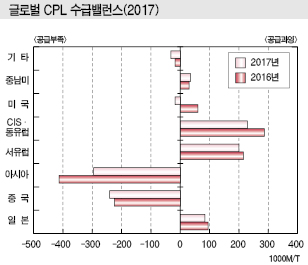

글로벌 CPL 시장은 2011년 이후 중국에서 대규모 신증설이 잇따른 영향으로 공급과잉이 심화되면서 거래가격이 폭락했고 CPL 생산기업들은 수익이 대폭 악화됨에 따라 생산설비 통폐합, 다운스트림인 PA(Polyamide) 6 제조용 자가소비 확대 등을 추진했다.

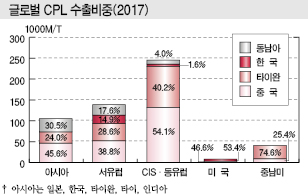

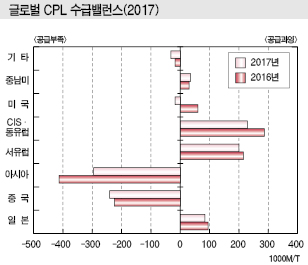

이에 따라 외부 판매량이 줄어들어 무역량이 감소하는 등 아시아, 유럽, 북미·중남미의 무역 흐름이 변화했다.

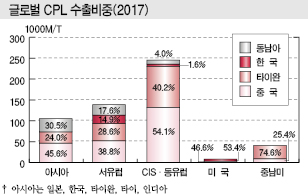

북미 CPL 시장은 피브란트(Fibrant)가 철수함에 따라 수입을 확대해 멕시코를 중심으로 약 1만4000톤을 수입했으며 수출은 중국, 타이완, 베트남 등 아시아를 중심으로 50% 가까이 감소했다.

유럽은 폴란드가 PA6 8만톤, 스페인이 4만톤 플랜트를 신규 가동함에 따라 역내 자가소비율이 상승한 가운데 바스프(BASF)가 CPL 10만톤 플래트를 폐쇄한데 이어 사이클로헥산(Cyclohexane) 등 원료부족 및 설비 트러블이 발생한 영향으로 수급이 타이트해져 거래가격이 아시아에 비해 높은 수준을 나타냈다.

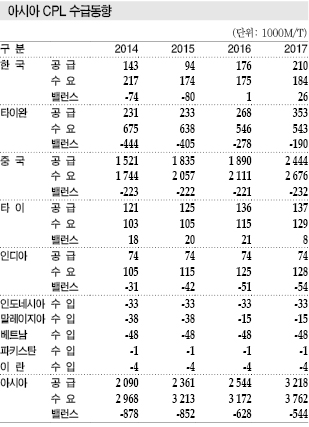

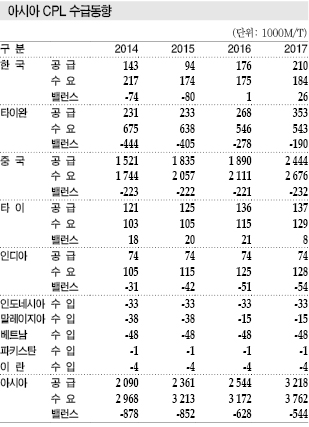

최대 소비지인 아시아에서는 한국, 타이완, 중국이 CPL 자급률을 향상시키고 있다.

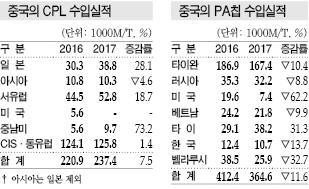

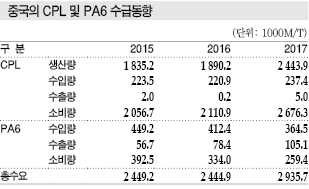

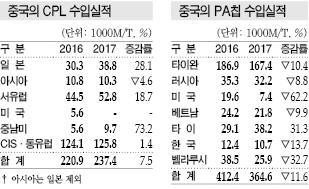

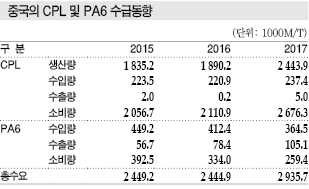

중국은 2017년 CPL 수입량이 24만톤으로 4년만에 증가세로 전환됐으나 2012년 70만톤에 비해서는 크게 줄어들었다.

러시아는 수출량이 21만톤으로 11% 증가했으나 2018년에는 Kuibyshev가 PA6 중합설비를 증설해 수출이 감소할 것으로 예상되고 있다.

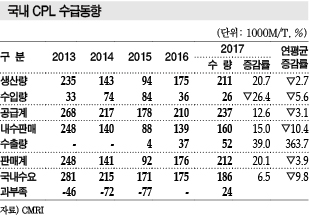

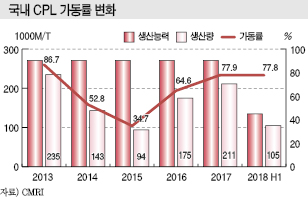

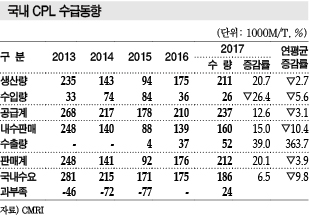

국내수요, 2017년 18만톤 수준으로 급감

국내 CPL 시장은 수요가 크게 감소하고 있다.

CPL 국내수요는 2017년 18만6000톤으로 최근 5년간 연평균 9.8% 감소했으며 2013년 28만톤에 비해서는 무려 10만톤 줄어든 것으로 나타났다.

CPL 수요의 70% 이상을 차지하고 있는 나일론섬유 생산이 감소하고 있기 때문으로, 나일론필름 및 PA6·66 수요 위축도 작용했다.

국내 나일론섬유 생산은 2016년 9만5000톤으로 2015년 10만1000톤에 비해 약 6% 감소했다, 수요는 7만1000톤으로 큰 변동이 없어 국내생산 위축을 수입으로 충당한 것으로 파악되고 있다.

나일론 장섬유 수입은 2017년 4만3000톤으로 2016년 3만9000톤에 비해 10% 이상 증가했다. 나일론섬유 최대 생산국인 중국산이 대량 유입되고 있다.

EP(Engineering Plastic) PA6 레진은 주로 독일산 및 미국산을 수입해 컴파운드하고 있으며, PA66는 솔베이(Solvay)가 울산 소재 5만2000톤 플랜트를 가동하면서 레진에서 컴파운드까지 일괄 생산하고 있다.

그러나 국내기업들은 대부분 PA 레진을 수입해 컴파운드를 생산하고 있다. 즉, PA6는 수요가 줄고 있으며 PA66 레진은 수입의존도가 높아 CPL 수요 진작으로 연결되지 못하고 있다.

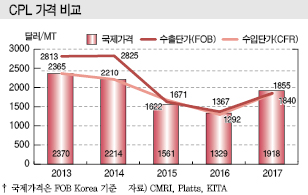

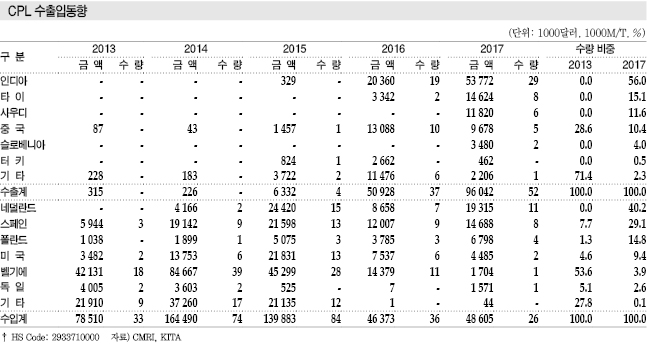

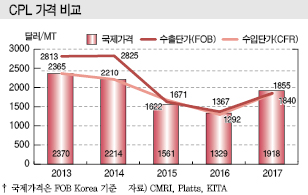

CPL 수출단가는 2013년 톤당 2813달러에서 2014년 2825달러로 상승했으나 2015년 1622달러, 2016년 1367달러로 폭락한 후 2017년 다시 상승해 1855달러를 형성했다.

2018년에도 세계적인 나일론섬유 시장 위축 및 PA66 생산 차질 등 악재가 겹쳐 2013-2014년과 같은 2800달러대 강세를 유지할 수 없었고 2100-2300달러 수준에서 등락하고 있다.

일본 메이저인 Sumitomo Chemical(SCC)은 2018년 5월 계약가격을 2065달러로 4월에 비해 185달러를 인하했다.

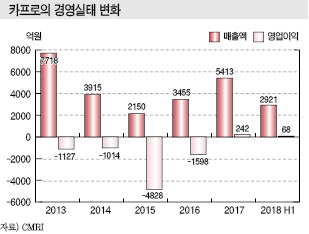

카프로, 경영 정상화 “먼길”

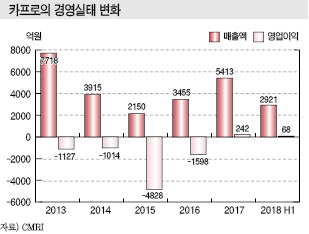

국내 유일의 CPL 생산기업인 카프로는 2012년부터 적자에 빠져들기 시작해 2014년 최대인 4828억원 적자를 기록했고 2016년까지 경영악화가 계속됐다.

벤젠(Benzene), 사이클로헥산, 암모니아(Ammonia) 강세에도 불구하고 CPL 수요 위축으로 원료가격 상승분을 충분히 반영하지 못했고 침체하는 내수시장에만 의존하는 등 취약한 사업구조가 원인으로 작용했다.

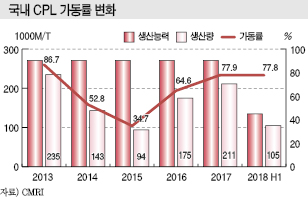

카프로는 CPL 생산능력이 27만톤에 달하고 있으나 공장 가동률은 2013년 87%에서 2014년 53%, 2015년에는 35%까지 떨어졌다.

2016년 들어 65%를 회복하고 2017년 78%로 다소 정상화되는 양상을 나타내고 있다.

그러나 2017년 가까스로 흑자 전환했음에도 불구하고 카프로는 2018년 상반기 영업이익률이 2.3%로 2017년 영업이익률 4.5%의 반토막 수준으로 떨어지는 등 전망이 매우 불투명한 것으로 판단되고 있다.

카프로 관계자는 “2018년 2/4분기에는 중국 수요 위축으로 일시적으로 거래가격이 하락했으나 하반기부터 중국의 환경규제 및 주요 생산설비의 정기보수로 공급이 감소하면 시장상황이 빠르게 개선될 것”이라고 낙관적인 전망을 내놓았다.

국내시장, 수입 격감에 수출은 확대

국내시장은 CPL 수입량이 2015년 8만4000톤에서 2016년 3만6000톤, 2017년 2만6000톤을 나타내 30% 수준으로 격감했다.

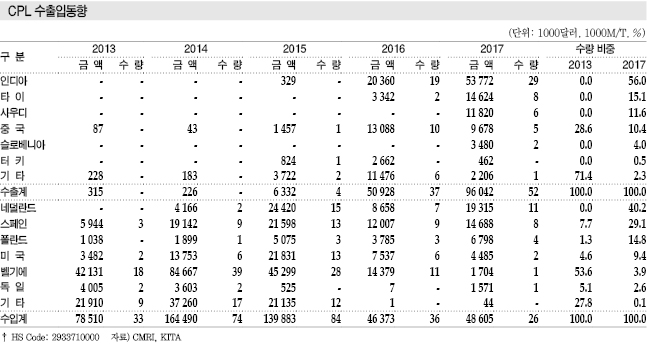

수입이 크게 감소한 가운데 자유무역협정(FTA)에 따라 인디아 수출이 2만9000톤에 달했고 사우디, 슬로베니아로 판로를 새롭게 개척함으로써 플랜트 가동률이 높은 수준을 유지해 손익에 크게 기여한 것으로 파악된다.

CPL 수출은 2015년까지 제로수준에서 2017년 5만2000톤으로 크게 증가했다.

그러나 중국 수출이 늘어난 것이 아니라 인디아 수출이 2016년 1만9000톤, 2017년 2만9000톤으로 크게 증가했기 때문이다. 타이 및 사우디 수출도 1만톤 미만이기는 하나 신규로 발생했다.

CPL, 대규모 신증설에도 스프레드 개선

글로벌 CPL 생산능력은 2017년 중국이 100만톤을 신증설함에 따라 760만톤으로 확대됐으며 2016년 소폭 감소했던 수요는 590만톤으로 12% 증가한 것으로 추정되고 있다.

특히, 중국 수요가 270만톤으로 27% 급증하면서 글로벌 시장 성장을 견인한 것으로 파악되고 있다.

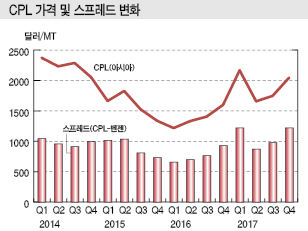

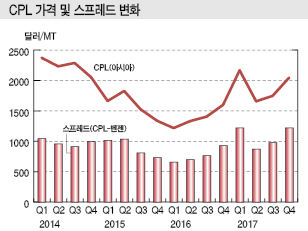

아시아 CPL 가격은 2016년 4/4분기에 이어 2017년 들어서도 2000달러 이상을 유지했으며 2월 2270달러로 최고치를 기록한 이후 5월 1560달러로 31% 급락했으나 다시 상승세를 지속해 12월 2020달러를 형성했다.

평균가격은 2016년 1388달러에서 2017년 1904달러로 37% 급등했으며 벤젠과의 스프레드는 762달러에서 1072달러로 41% 확대됐다.

PA6도 CPL과 마찬가지로 상승세를 나타내 타이완산 PA6 칩은 CPL과의 가격 스프레드가 205달러에서 276달러로 벌어졌다.

2015년 309달러에는 미치지 못했으나 채산라인을 확보한 것으로 판단되고 있다.

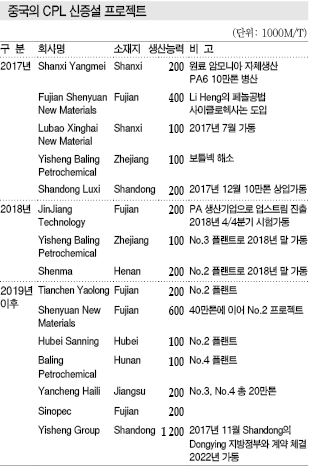

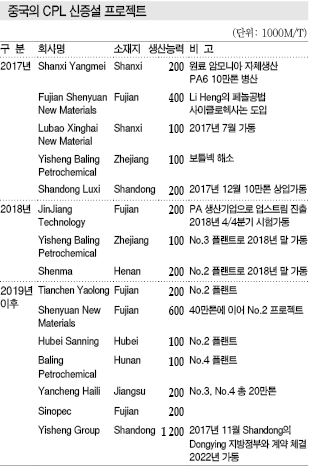

중국, 원료 공급부족 심각화

중국은 대규모 CPL 신증설에도 불구하고 CPL-벤젠 스프레드가 개선된 것으로 나타났다.

사이노펙(Sinopec)은 2017년 톤당 평균 스프레드가 8547위안으로 채산라인인 7000위안을 상회했으며 평균 결제가격은 1만5300위안으로 전년대비 35% 상승했다.

환경규제에 대한 대응, 원료부족, 코스트 상승, CPL 플랜트 가동중단 및 연기, 감산, PA6 수요 신장 등 다양한 요인이 겹쳐 CPL 가격에 호재로 작용했다.

다만, 원료인 사이클로헥사논(Cyclohexanone) 공급부족은 구조적인 문제로 부상하고 있다.

CPL 플랜트를 신설한 Shenyuan, 증설을 실시한 Hengyi는 CPL 생산능력을 충족할 만한 사이클로헥사논 생산체제를 구축하지 않고 있으며  피브란트도 전량을 외부에서 조달해 부족물량이 60만톤에 달하는 것으로 알려지고 있다.

피브란트도 전량을 외부에서 조달해 부족물량이 60만톤에 달하는 것으로 알려지고 있다.

2018년에는 15만톤 신규건설 프로젝트 외에도 기존설비의 증설을 추진했으나 수급타이트가 해소될 가능성은 낮게 나타나고 있다.

PA6도 수출이 10만톤을 넘어서는 등 수요가 호조를 보이면서 CPL 가격을 뒷받침했다.

중국은 2017년 CPL 수출량이 4980톤으로 사상 최고치를 기록했다.

해외시장과의 가격 차이, 유럽 CPL 생산기업의 플랜트 트러블 등이 있었으나 실질적으로 수출이 가능한 상황임을 증명한 것으로 판단되고 있다.

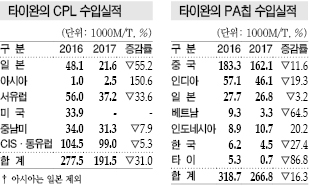

타이완, PA6 중합설비 가동률 하락

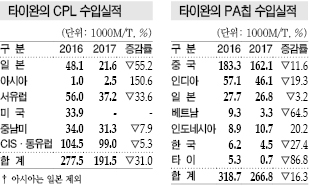

타이완은 2014년 중국을 제치고 글로벌 최대의 CPL 수입국으로 부상했으나 2017년 수입량은 19만톤으로 2014년에 비해 50% 이상 격감했다.

CPDC가 공급을 확대함과 동시에 PA6 중합설비 가동률이 하락해 수요가 감소했기 때문이다.

PA6 수출은 27만톤으로 5만3000톤 줄었으며, 특히 중국수출은 2013년 31만톤에 달했으나 중국 신흥기업이 대두됨에 따라 16만톤으로 대폭 감소했다.

타이완 PA6 생산기업들은 가동률을 유지하기보다 이익을 중시하는 전략을 추진하면서 치열한 가격경쟁 속에서 생존을 모색하고 있다.

러시아는 유럽 및 미국에서 수출을 확대하고 있다.

인디아는 FACT가 재가동할 것으로 예상됐으나 실제 가동에는 이르지 않아 2017년에도 한국, 러시아, 폴란드 등에서 5만톤을 수입한 것으로 추정되고 있다.

인도네시아는 2017년 5월을 마지막으로 북미 수입을 중단하고 독일, 일본, 러시아산으로 대체하고 있다.

PA6 생산능력이 대폭 확대되면…

아시아 CPL 시장은 PA6의 중요성이 부각되고 있다.

CPL 생산기업들은 다운스트림 확대전략으로 PA6 생산능력을 적극 증설하고 있어 2018년에는 CPL 체인 경쟁의 중심이 CPL에서 PA6로 본격 전환될 것으로 예측되고 있다.

중국은 2018년 CPL 이상으로 PA6 증설을 계획하고 있으며 증설물량이 최소 60만톤을 넘어서는 것으로 파악되고 있다.

반면, PA6의 주요 용도인 섬유용은 방사능력이 15만톤 확대에 머무를 것으로 추정되고 있다.

중국 생산능력은 2017년 말 기준 CPL 360만톤, PA6 380만톤, 방사 350만톤으로 PA6 신장이 기대되나 수급이 크게 균형을 잃을 것이 확실시되고 있다.

결과적으로 PA6 공급과잉이 과도한 가격경쟁을 초래해 수요가 감소하면 도미노와 같이 CPL 시장에 파급될 것으로 우려되고 있다.

중국은 환경문제, 사이클로헥사논 공급부족에도 불구하고 2018년 CPL 신증설 계획물량이 50만톤에 달하고 있으며 2017년 증설 플랜트가 본격 가동함으로써 수출을 확대할 가능성이 제기되고 있다.

CPL 시장에서는 가격 안정을 위한 새로운 움직임으로 계약거래에 대한 관심이 높아지고 있다.

계약거래는 계약조건 준수 및 이행이 필수적이나 조달 리스크 및 급격한 가격변동 리스크를 회피하며 생산 및 조달계획을 쉽게 입안·실시할 수 있는 이점이 있기 때문이다.

투기적인 거래에서 벗어나 안정적인 비즈니스 모델을 지향하는 전략으로도 풀이되고 있다.

글로벌 CPL 시장은 2017년 조성된 환경이 불가역적으로 정착할지, 일시적인 현상에 머물러 다시 손익을 훼손하는 사업으로 돌아갈지 2018년 판가름될 것으로 예상된다.

표, 그래프: <국내 CPL 수급동향, CPL 가격비교, 국내 CPL 가동률 변화, CPL 수출입동향, 카프로의 경영실태 변화, 아시아 CPL 수급동향, 글로벌 CPL 수급밸런스, 글로벌 CPL 수출비중(2017), 글로벌 CPL 생산능력(2017), 중국의 CPL 신증설 프로젝트, 중국의 CPL 수입실적, 중국의 PA칩 수입실적, 중국의 CPL 및 PA6 수급동향, 타이완의 CPL 수입실적, 타이완의 PA칩 수입실적, CPL 가격 및 스프레드 변화>

피브란트도 전량을 외부에서 조달해 부족물량이 60만톤에 달하는 것으로 알려지고 있다.

피브란트도 전량을 외부에서 조달해 부족물량이 60만톤에 달하는 것으로 알려지고 있다.