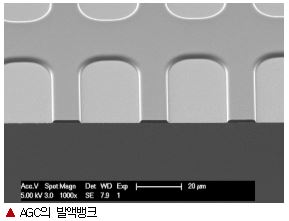

AGC, 불소 기술로 고발액성 뱅크 개발 … 포토레지스트 사업 확대

AGC가 불소 기술을 활용해 포토레지스트(Photoresist) 사업을 육성하고 있다.

레지스트 생산기업은 아니지만 디스플레이 생산에서 도포 프로세스 실용화 시기가 다가오는 가운데 불소의 발액성을 활용하면 시장을 주도할 수 있다는 판단 아래 차세대 디스플레이용 발액뱅크 소재 공급에 주력하고 있다.

포토리소그래피로 형성하는 발액뱅크는 잉크젯으로 토출된 발광소재를 정위치에 고정함으로써 혼색을 막는 효과가 있으며 물과 기름을 튕겨내는 발액성을 어느 정도 갖추었느냐가 중요한 것으로 파악되고 있다.

OLED(Organic Light Emitting Diode) 패널은 현재 발광소재 증착 프로세스로 생산하고 있으며 뱅크 소재를 격벽 형성용으로 투입하고 있다.

잉크젯은 발광소재를 도포한 후 혼색을 막아야 하기 때문에 높은 발액성을 갖춘 뱅크 소재가 요구되고 있다.

잉크젯은 발광소재를 도포한 후 혼색을 막아야 하기 때문에 높은 발액성을 갖춘 뱅크 소재가 요구되고 있다.

잉크젯 헤드에서 발광소재가 대각선 방향으로 토출돼도 뱅크 윗부분이 발액성을 갖추고 있다면 발광소재를 고정시킬 수 있는 것으로 알려졌다.

발광소재 잉크는 토출안정성을 유지하기 위해 90% 이상이 용매로 구성돼 있어 뱅크 사이에 착탄됐을 때 액적 크기가 뱅크의 높이를 넘어서는 것으로 파악되고 있다.

따라서 발액뱅크를 사용하면 잉크 착탄 후 뭉친 액적이 뱅크를 넘어가 혼색되는 것을 막고 액적에서 용매를 제거하면 뱅크 사이에 얇은 막을 형성할 수 있다.

AGC는 이른 시기부터 발액뱅크 소재 사업에 관심을 나타내며 2000년대 개발한 초기 도포 프로세스 OLED 디스플레이와 LCD(Liquid Crystal Display) 컬러필터 잉크젯화 기술 연마에 주력해왔다.

다만, 당시 OLED 도포 프로세스는 초기 수준이었고 LCD 컬러필터도 포토리소그래피 컬러 레지스트가 주류를 이루어 발액뱅크 시장이 본격적으로 개화되지 못한 것으로 파악되고 있다.

AGC는 최초로 개발한 레지스트인 발액뱅크 소재가 자가발액성을 갖추었다는 강점을 활용해 차세대 디스플레이 분야를 적극 공략하고 있다.

자가발액성은 코팅 등 후처리를 진행한 다음 발액성을 따로 부여하지 않아도 되고 일반적인 포토리소그래피 공정에서 발액성을 발휘할 수 있는 장점이 부각되고 있다.

불소가 보유한 표면이행성을 사용해 완성한 것으로 알려졌다. 불소 폴리머는 공기계면 표면으로 이동하는 성질을 가지고 있어 불소를 주입한 레지스트를 도포하면 레지스트 표면에 불소가 모이게 되고 포토리소그래피 공정에서 뱅크 형태로 패턴을 절단하면 상태를 유지하면서 윗부분에 불소 성분이 남게 돼 발액뱅크로 완성할 수 있는 점을 활용하고 있다.

액적이 모이는 뱅크 측면과 안으로 움푹 패이는 부분에는 친액성을 부여한 것도 강점이다.

불소가 내부에 남아 있으면 패턴 형성 후 뱅크 측면도 공기계면을 전환되고 측면으로 불소가 이동해 발액성을 발휘하지만 레지스트 도포 후 불소를 모두 표면에 모아 해결했다.

뱅크 사이에 모인 액적은 최종적으로 박막을 형성하기 때문에 주변이 친수성을 나타내면 막을 평탄화하기 쉬우며 움푹 패인 부분에도 불소를 포함한 레지스트가 남지 않게 되기 때문에 하부의 애노드와 완만하게 연결되는 메리트가 있는 것으로 알려졌다.

최근 패널 생산기업들이 잇따라 도포 프로세스로 패널을 시험 제작함에 따라 도포공법과 관련된 기술 개발이 본격화되고 있다.

JOLED가 도포 프로세스로 양산라인을 가동하기 시작했고 한국, 중국도 추격하고 있다.

AGC는 패널 생산기업들에게 샘플을 공급해 양산 테스트를 진행하고 있으며 OLED보다 더 높은 발액뱅크를 요구하는 QLED(Quantum Dot LED) 컬러필터 분야도 개척하고 있다.

발액뱅크는 기술 면에서 이미 충분한 사양을 갖추고 있어 프로세스에 적용하는 것이 확정되면 채용실적을 계속 늘려나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞으로는 대비를 향상시킬 수 있는 발액성 블랙뱅크 소재를 개발하는 등 불소 기술을 활용해 레지스트 사업을 본격적으로 확대할 방침이다. (K)