글로벌 경기침체 우려가 확산되면서 미국 금융, 빅테크를 중심으로 고용 한파가 몰아치고 있는 가운데 국내 플래스틱 가공기업들은 신규인력 부족 현상이 계속되고 있다.

미국 플래스틱산업은 인력 현황이 비교적 안정적인 것으로 파악된다. 미국 노동통계국의 비계절조정(Not Seasonally Adjusted) 자료에 따르면, 2022년 12월 일반 화학산업 임직원은 90만8500명, 플래스틱·고무산업 임직원은 75만3900명으로 전년동월대비 각각 3.2%, 1.9% 증가한 것으로 집계됐다.

실업률은 일반 화학산업이 1.4%로 1.5%포인트, 플래스틱·고무는 0.7%로 0.8%포인트 하락하며 고용률이 상승하고 있다.

국내에서도 플래스틱·고무 및 화학제품 종사자가 늘어나고 있으나 직종별 편차가 심하고 생산직은 고령화가 심각해 외국인 노동자로 대체하고 있다.

플래스틱 가공기업들은 노동자 및 숙련도 요구역량 부족을 이유로 플래스틱 교육훈련 과정의 필요성을 강조하고 있는 반면, 구직자들은 낮은 임금과 어려운 근무여건 등을 이유로 기피하고 있다.

플래스틱·고무, 코로나19로 사업체·인력 모두 감소

국내 플래스틱·고무 생산기업들은 2020년 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 확산 여파로 사업체 수와 인력이 모두 감소한 것으로 나타났다.

통계청에 따르면, 2020년 기준 제조업 전체 사업체 수는 6만9736개로 전년대비 0.1% 증가했으나 종사자 수는 288만5341명으로 1.5% 감소했다.

화학물질 및 화학제품, 의료용 물질 및 의약품, 고무 및 플래스틱제품 사업체 수는 2020년 9991개로 1.0% 증가했으나 기술인력은 12만533명으로 2.4% 줄었다.

의약품을 제외한 화학물질 및 화학제품 제조업 사업체 수는 3183개로 4.1% 증가했고 의료용 물질 및 의약품은 623개로 9.1% 증가했다. 그러나 고무 및 플래스틱 제조업 사업체 수는 6185개로 1.2% 감소했다.

화학산업 전체 출하액은 239조원으로 2.5% 감소했다. 화학물질 및 화학제품 출하액이 146조원으로 5.2% 감소했으나 의약물질 및 의약품은 25조원으로 13.6% 증가했고 고무 및 플래스틱제품 제조업은 큰 차이가 없었다.

국내 화학산업은 온실가스 감축을 위한 탄소중립 정책, 러시아-우크라이나 전쟁과 공급망 변화에 따른 원자재 가격 상승, 제조업의 스마트·디지털화 영향을 받고 있다.

석유화학기업들은 나프타(Naphtha) 크래킹(Cracking) 열원을 화석연료에서 바이오매스 등 재생에너지로 전환하고 있으며 바이오나프타로 원료를 전환함에 따라 산업구조 변화가 예상되고 관련 직무 종류와 내용도 변화할 것으로 예상된다.

저임금·장시간 노동 기피로 생산인력 부족 심각

화학산업 관련 인력은 근무조건, 노동강도, 임금이 열악할수록 기피하는 경향이 뚜렷해지고 있다.

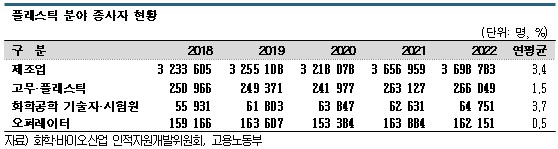

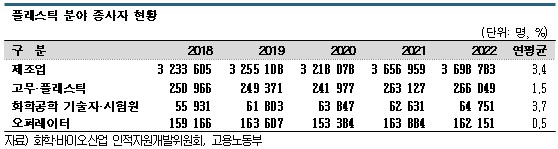

화학·바이오산업 인적자원개발위원회(ISC)와 고용노동부에 따르면, 고무 및 플래스틱제품 제조업 종사자 수는 2022년 26만6049명으로 전년대비 6.0% 증가에 그친 것으로 나타났다.

화학공학 기술자·시험원은 6만4751명으로 15.8% 증가했으나 생산기계 조작원·조립원은 16만2151명으로 1.9% 증가에 머물렀다.

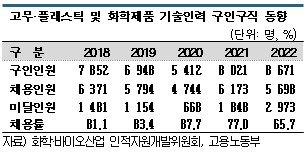

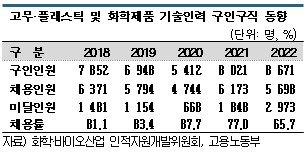

제조업 전체 종사자가 약 370만명으로 14.4% 증가한 것을 고려하면 플래스틱·고무 분야 생산직 인원은 현상유지에 그친 것으로 해석된다. 생산직 구인은 2022년 8671명으로 10.4% 증가했으나 채용인원은 5698명에 그쳐 10.6% 감소했다.

충원미달은 2973명으로 2018년 1481명에 비해 큰 폭으로 증가했다. 채용률은 85.7%로 코로나19가 확산되던 2020년보다 22.0%포인트 하락했다.

채용인원이 줄어들면서 현장 인력 부족률은 심화되고 있다. 2019-2020년에는 전체 인원 자체가 감소했음에도 부족률이 2.0%에 불과했으나 2021년 4.1%, 2022년 4.9%로 확대됐고 생산직 부족률은 5.9%에 달했다.

월평균 근로시간은 2021년 180.1시간으로 주 52시간 근무제가 도입된 근로기준법 시행이 2021년부터 중소기업에도 적용되면서 2018년에 비해 4.2% 줄었으나 제조업 평균 근로시간 175.2시간보다 4.9시간 많았다.

월평균 급여액은 약 372만원으로 제조업 평균 431만원에 비해 13.7% 낮았다.

고무·플래스틱제품 제조업은 대부분 중소기업 중심으로 분포돼 있고 생산능력 확대 및 자동화 투자여력이 부족하며 저부가제품 생산이 주류를 이루고 있기 때문이다.

화학·바이오ISC 관계자는 “낮은 임금과 교대근무 등 어려운 근무여건으로 구직기피 현상이 두드러지고 근무여건이 더욱 어려워지는 악순환이 반복되고 있다”고 강조했다.

취업준비생들이 모이는 온라인 공간에서도 플래스틱 관련기업은 낮은 임금, 지방의 열악한 인프라, 물리적·화학적 3D업종 등을 이유로 지원 자체를 기피하고 있다.

2030 비율 16.4% 불과하고 고령화 심각

화학·바이오ISC 조사에 따르면, 2021년 플래스틱·고무 관련 약 180사의 종사자 수는 1만2210명이고 외국인 근로자가 1534명으로 12.6%를 차지했다.

국내 전체 임금 근로자 가운데 외국인 비중은 2021년 기준 3.1%로, 플래스틱·고무 분야에 종사하는 외국인 근로자 비율이 전체에 비해 약 4배 높았다.

종사자 평균 연령은 40-49세가 64.8%, 50세 이상이 18.9%로 대부분을 차지했고 30-39세는 15.1%, 20-29세는 1.3%에 불과해 고령화 현상이 심각한 것으로 나타났다.

생산직 가운데 후공정작업 직무는 평균 17.3명으로 가장 많은 인원이 일하고 있으며 성형작업이 16.5명으로 뒤를 잇고 있다. 후공정작업은 단순반복 작업이 많아 외국인 근로자들은 대부분 후공정작업에 종사하는 것으로 파악된다. 성형작업과 후공정작업은 부족 인원수도 각각 3.6명, 4.2명으로 가장 많았다.

품질관리 직무 평균 인원은 2-3명으로 적은 인원이 종사하고 있는 가운데 소재 연구 및 개발 직무는 20명 이하 소기업 종사자가 각각 평균 7.5명, 8명으로 20인 이상 중소기업보다 많았다.

소규모 연구개발(R&D) 관련기업에서 재생 및 바이오플래스틱 소재 등 친환경 플래스틱 소재 연구가 활발한 것으로 추정된다.

소재 연구와 제품설계는 인력 공급이 충분하지 못해 현원 대비 부족률이 가장 높은 것으로 나타났다. 소재 연구는 평균 4.2명이 종사하고 있으나 부족 인원이 2명, 부족률은 48%에 달했다.

경영진-구직자 요구역량 차이 커 “산학협력 필수적”

플래스틱·고무 관련기업들은 인원부족 원인으로 신입사원 지원 부족, 제조업 기피, 낮은 임금 수준 등을 꼽았다.

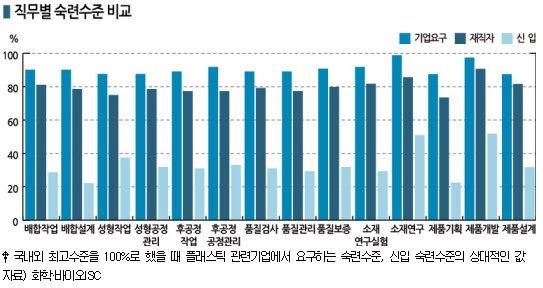

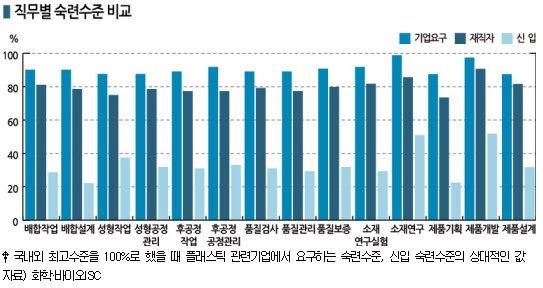

특히, 관련기업들이 요구하는 숙련도와 지원자들의 숙련도 차이가 크고 경력직 지원자들의 역량이 부족하다는 응답도 41.4%로 나타나 직무 교육과 훈련의 필요성이 요구되고 있다.

소재 연구개발, 제품기획 등 기술혁신이 빠른 분야에서 경영진의 요구수준과 재직자의 숙련도 차이가 11.4-12.3%로 크게 나타났으며 배합설계, 소재 연구실험, 제품기획 등 현장 경험 의존도가 높은 직무에서는 경영진 요구와 신입직원의 숙련도 차이가 58.1-63.1%에 달했다.

중소기업 관계자들은 “인력 공급기관이 인력을 공급하지 못한다”고 하소연하고 있고 대기업은 “자체적 교육훈련을 실시하지 못하고 있다”고 밝혔다.

대기업은 원하는 수준의 인재를 채용했음에도 불구하고 실무능력 향상 훈련을 실시하지 못하는 것으로 파악되며, 중소기업들은 대기업들의 인재 흡수로 요구역량에 맞는 인재를 구하기 어려운 것으로 파악된다.

화학·바이오ISC 관계자는 “교육과 훈련, 산업계의 유기적인 협력관계가 이루어지지 않고 있다”며 “독일, 오스트리아 등을 벤치마킹해 플래스틱 분야의 통합적인 교육과 훈련 시스템을 확보해야 한다”고 주장했다.

독일은 바스프(BASF)를 중심으로 산업체가 모여 1950년 IKV(플래스틱 가공연구소)를 설립하고 산업기술 과제 해결 및 실천지향 학생 교육에 목적을 두고 70년 넘게 산업인력을 양성하고 있다.

IKV는 압출과 고무 가공기술, 복합소재와 PU(Polyurethane) 가공기술, 제품설계와 소재 기술, 사출성형기술에 대한 연구개발과 플래스틱 산업체 인력의 훈련과 교육, 분석과 시험 부서로 구성돼 있다.

오스트리아는 산학협력 관리를 제공하는 전담기관을 이용한 COMET(Competence Centers for Excellent Technologies) 시스템을 운영하고 있다.

오스트리아 정부가 지원 대상 산업을 구분하고 해당 분야에서 가장 우수한 역량을 보유한 대학이나 연구기관을 선정해 역량센터로 지정하면 센터당 최소 1개의 학술기관과 다수의 관련기업이 컨소시엄을 구성하고 연구자들을 교육에 참여시키고 있다.

율촌·락앤락, 수익성 악화로 구조조정 불가피

국내 코스피·코스닥 상장기업 가운데 고무·플래스틱 제조업은 PI첨단소재, 삼양패키징, 연우, 한국타이어앤테크놀로지, 락앤락, 율촌화학 등 55개에 달한다.

국내 상장기업들은 영업실적이 부진해도 기존의 증설 계획에 따라 채용을 확대하는 등 기민하게 인력을 조정하고 있다.

전자소재용 필름을 주력 생산하는 PI첨단소재는 2022년 3분기 기준 정규직과 비정규직을 포함한 직원이 328명으로 8.3% 증가했으며 1인당 평균 연봉은 6700만원으로 9.8% 오른 것으로 나타났다.

PI첨단소재는 3분기 매출이 703억원으로 12.5% 감소했으나 2026년까지 필름 및 바니시 생산능력을 각각 7500톤, 3600톤으로 확대할 예정이어서 직원을 늘리고 있다.

한국타이어는 6938명으로 4.8% 증가했고 평균 연봉은 5200만원으로 1.9% 감소했다. 한국타이어는 자동차용 반도체 공급부족에도 신규 자동차 판매 및 생산량 증가가 OE(순정 타이어) 판매량을 견인해 매출과 영업이익이 각각 12.7%, 9.8% 증가함에 따라 채용을 확대한 것으로 파악된다.

삼양패키징은 직원이 507명으로 2.4% 증가하고 평균 연봉은 6000만원으로 1.7% 올랐다. PET(Polyethylene Terephthalate) 칩 구매비용 증가로 3분기 영업이익이 반토막났으나 무균충전공법(Aseptic) 수요에 기대를 걸고 6호기 라인 증설에 610억원을 투자했다.

화장품 용기를 생산하는 연우는 2022년 1-3분기 매출이 15.5% 감소하고 영업이익은 91.6% 격감해 직원을 1338명으로 2.1% 줄였으며 인력감축 효과에 따라 평균 연봉은 3500만원으로 14.4% 상승했다.

식품 포장재 및 포장용기를 주력 생산하는 율촌화학과 락앤락은 각각 778명, 498명으로 4.3%, 7.8% 감소해 폭이 컸으며, 율촌화학은 평균 연봉이 4931만원으로 큰 차이가 없었으나 락앤락은 4060만원으로 13.6% 줄었다.

율촌화학은 1-3분기 영업이익이 적자로 전환했으며, 락앤락은 79.7% 격감해 구조조정이 불가피했던 것으로 파악된다. (홍인택 기자: hit@chemlocus.com)