중국이 한국산 석유화학제품에 대한 수입규제를 강화할 것으로 예상된다.

중국은 석유화학산업의 자급률을 끌어올리고 있는 가운데 사드(THAAD: 고고도 미사일 방어체계) 보복 등 한국과의 정치적 갈등이 고조되면서 무역규제를 확대하고 있다.

과거에는 대부분 공급과잉이 우려되는 석유화학제품 위주로 반덤핑관세를 부과했으나 2017년 6월 기준으로 자급률이 60% 수준에 그치고 있는 SM(Styrene Monomer)에 대해 반덤핑 조사를 결정함으로써 한국산에 대한 수입규제를 확대할 것으로 우려되고 있다.

중국은 석유화학 수입의존도가 상당히 높으며 단기간에 축소하기는 어려운 상황이다.

하지만, 2016-2020년 실시하는 제13차 5개년계획을 통해 기초 석유화학제품 생산을 확대한다고 밝혀 저가공세로 자급화를 방해하는 한국산 화학제품을 차단할 가능성이 높아지고 있다.

한국산 SM은 정치적인 이슈도 반영돼 반덤핑 조사에 착수한 것으로 판단되고 있으나 수입규제 대상을 P-X(Para-Xylene), 프로필렌(Propylene) 등으로 확대할 가능성이 제기됨에 따라 선도적인 대응방안 마련이 요구되고 있다.

국내 석유화학기업들은 SM, P-X, 프로필렌의 중국수출 의존도가 95% 수준에 달해 반덤핑관세가 부과되면 적자가 불가피해 심각한 침체에 빠질 것으로 우려되고 있다.

중국, 화학산업에만 반덤핑관세 “집중”

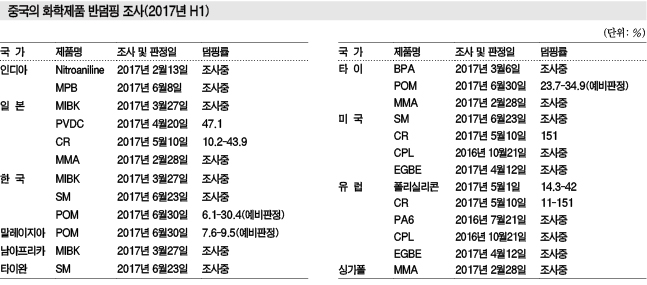

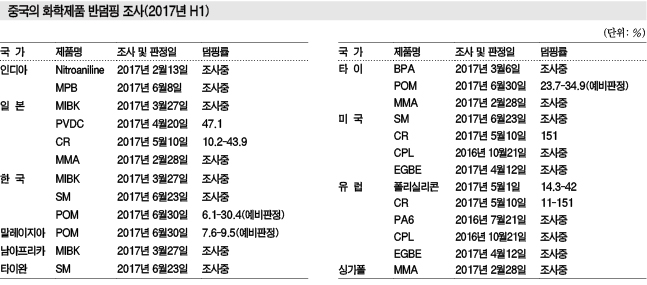

중국은 2017년 상반기 반덤핑 조사 및 판정 총 18건 가운데 화학제품이 14건으로 화학산업 보호에 집중하고 있다.

시장 관계자는 “중국은 반덤핑 규제품목의 95% 이상이 화학제품”이라며 “화학산업의 성장과 더불어 자급률을 끌어올리고 내수시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 반덤핑관세 부과를 확대하고 있다”고 밝혔다.

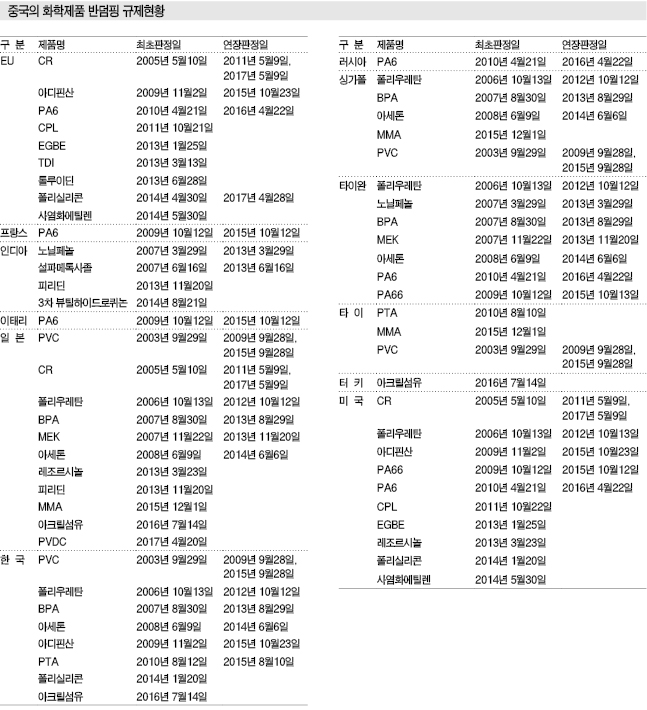

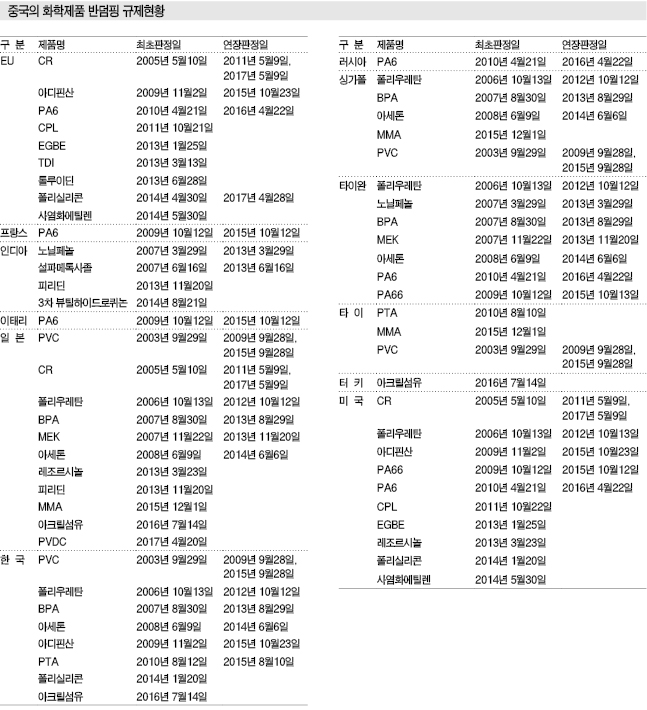

중국은 반덤핑관세를 부과한 화학제품이 2017년 8월 기준 일본산 11건, 미국산 10건, EU(유럽연합)산 9건, 한국산 8건, 타이완산 7건, 싱가폴산 5건, 타이산 3건, 프랑스산 1건, 인디아산 1건, 이태리산 1건, 러시아산 1건, 터키산 1건으로 나타나고 있다.

반덤핑 조사 대상 화학제품은 타이산 BPA(Bisphenol-A)가 15만톤에 달한 것을 제외하고는 MIBK(Methyl Isobutyl Ketone), POM(Polyacetal), CR(Chlorinated Rubber), MMA (Methyl Methacrylate), CPL(Caprolactam), 폴리실리콘(Polysilicon) 등 5만톤 이하가 대부분이었으나 SM은 한국산만 100만톤 이상 수입하고 있다.

한국산 화학제품 가운데 POM은 2017년 코오롱플라스틱 6.1%, 한국엔지니어링플라스틱(KEP) 30.0%, LG화학을 비롯한 나머지 30.4%로 예비관세를 받았다.

한국산 SM에 대한 반덤핑 조사는 한국과 중국의 정치적인 이슈가 반영됐다는 주장이 제기되고 있다.

중국은 최근 정치적 이슈와 더불어 반덤핑관세를 부과하는 경향을 나타내고 있어 사드 배치에 대한 보복으로 한국에 대해 반덤핑관세를 확대할 가능성이 높은 것으로 예상되고 있다.

중국은 SM 수입이 2016년 기준 한국산 123만톤, 사우디산 51만톤, 타이완산 46만톤, 미국산 42만톤, 이란산 20만톤, 쿠웨이트산 19만톤, 일본산 17만톤 등이지만 최근 중국과 정치관계에서 마찰이 발생한 한국·타이완·미국산 SM에만 반덤핑 조사에 착수했다.

국내 SM 생산기업 관계자는 “반덤핑 조사는 내수가격에 비해 수출가격이 2% 이상 낮게 거래되면 덤핑이 인정되지만 한국산 SM은 2% 미만”이라며 “정치적인 입김이 작용해 반덤핑 관세를 부과할 가능성이 크다”고 밝혔다.

국내기업들은 중국이 기초 석유화학제품에도 반덤핑관세를 부과할 수 있다는 점을 본보기로 이용하기 위해 SM의 덤핑률을 의외로 높게 설정할 수 있다는 의견도 제기하고 있다.

이에 따라 PTA(Purified Terephthalic Acid)와 같이 국내기업이 반덤핑조사에 적극 대응해 2-3% 수준의 덤핑율을 판정받을 가능성은 희박한 것으로 예상된다.

반면, 일부에서는 반덤핑 부과를 정치적으로 이용하는데 한계가 있다고 주장하고 있다.

SM은 중국의 자급률이 65%에 불과해 수입제품에 대한 반덤핑관세 부과가 내수가격 상승을 유발할 수 있으며 나아가 PS(Polystyrene), EPS(Expanded PS) 등 다운스트림의 수익성 악화에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

하지만, 중국이 석유화학 다운스트림에 이어 기초 석유화학제품도 자급률을 끌어올리고 있어 내수가격 상승을 감내하며 반덤핑관세를 부과할 것이라는 의견이 지배적이다.

중국 상무부는 2017년 9월6일까지 국내 SM 생산기업에게 요구한 질의서를 받고 2018년 반덤핑관세를 판정할 예정이다.

SM 반덤핑은 시작에 불과하다!

국내 석유화학 관계자들은 중국이 한국산 SM에 대해 반덤핑 조사를 실시하는 것에 당혹감을 감추지 못하고 있다.

2016년에만 약 320만톤을 수입한 기초 석유화학제품임에도 불구하고 반덤핑관세 부과를 시도하고 있기 때문이다.

특히, 국내기업들은 중국이 석유화학의 다운스트림 원료인 모노머계에 대해서는 반덤핑 조사를 추진하기 어렵다는 불문율을 붕괴한 것에 주목하고 있다.

중국이 그동안 반덤핑관세를 부과한 한국산 화학제품은 PVC(Polyvinyl Chloride), PU(Polyutrethane), BPA, 아세톤(Acetone), 아디핀산(Adipic Acid), PTA, 폴리실리콘 등 다운스트림에 가까운 화학제품이었고 2017년에도 POM, MIBK 등 용제, 폴리머 위주로 반덤핑 조사를 실시한 바 있다.

국내기업들은 대부분 중국수출 의존도가 높아 반덤핑관세를 부과받으면 수익성 창출이 어려워지는 것이 일반적으로 과거 BPA, 폴리실리콘, PVC, PTA 등이 고전한 것으로 알려졌다.

BPA 생산기업인 LG화학, 금호P&B화학은 중국, 인디아에 주로 수출했으나 반덤핑관세 부과 후 수출경쟁력이 떨어져 적자생산이 확대됨에 따라 PC(Polycarbonate) 등 다운스트림 투자 확대로 경영전략을 재설정한 바 있다.

폴리실리콘은 OCI와 한화케미칼이 코스트 경쟁력을 강화하며 수출을 확대하고 있으나 대규모 수익을 창출하기에는 역부족이어서 손익분기점을 겨우 유지하는 수준에 그치고 있다.

다만, PVC는 2016년부터 환경규제 강화로 석탄 베이스인 카바이드(Carbide) 공법의 가동률이 급락함에 따라 「어부지리」격으로 수익성이 크게 개선됐다.

PTA는 중국이 자급률을 끌어올리면서 반덤핑관세를 부과함에 따라 중국수출이 크게 감소했으며 수출활로를 개척하고 있으나 중국에 수출했던 생산량을 소진하지 못하며 공급과잉으로 전환돼 강도 높은 구조조정이 요구되고 있다.

시장 관계자는 “중국이 자급률을 끌어올리는 동시에 반덤핑관세를 부과하면 국내 수출길이 차단된다”며 “하지만, 국내기업들은 중국이 신규 프로젝트를 정상가동하는데 3-5년 이상 소요될 것으로 판단하고 신증설과 영업력 강화를 통한 수익성 극대화에 집중하고 있다”고 밝혔다.

일부에서는 국내 석유화학기업들이 2015-2017년 예상치 못한 수급타이트로 막대한 수익창출을 이어가며 무역규제에 대한 위기의식을 경각하지 못하고 수익 챙기기에만 급하다는 지적을 제기하고 있다.

반덤핑관세, 다음은 P-X 차례 “유력”

국내 석유화학 시장 관계자들은 SM에 이어 P-X에도 반덤핑관세를 부과할 가능성이 높다고 주장하고 있다.

이미 몇몇 중국수출 의존도가 높은 화학제품은 중국기업들이 반덤핑혐의를 지속적으로 제소하고 있는 것으로 알려졌다.

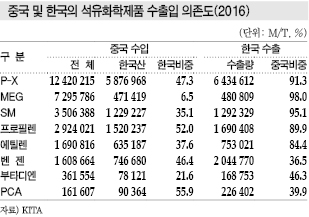

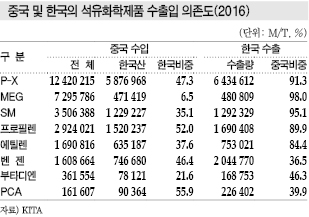

중국은 석유화학제품 수입이 2016년 기준 모노머계가 P-X 1242만톤, MEG(Monoethylene Glycol) 730만톤, SM 350만톤, 프로필렌 292만톤, 에틸렌(Ethylene) 169만톤, 벤젠(Benzene) 160만톤, 부타디엔(Butadiene) 36만톤, PCA (Polycarboxylate) 16만톤 등이며 폴리머계가 HDPE(High-Density Polyethylene) 500만톤, PP(Polypropylene) 430만톤, PC 140만톤, ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 120만톤, LDPE(Low-Density PE) 340만톤 등으로 파악되고 있으며 자급률 개선을 위해 수입의존도가 높은 석유화학제품 위주로 증설을 확대하고 있다.

특히, P-X는 수입의존도가 60% 수준에 달해 2020년까지 P-X 생산능력을 1320만톤에서 2930만톤으로 2배 이상 확대할 계획이다.

일부 투자계획이 지연될 가능성도 제기되고 있으나 RongSheng Petrochemical, Shenghong Petrochemical, Hengli Petrochemical 등 PTA 생산기업들이 적극적으로 P-X 투자를 추진하고 있어 생산능력이 확대될 것으로 예상되고 있다.

국내 일부기업들은 중국이 신규사업 프로젝트를 추진해도 지연되거나 무산될 가능성이 높았던 사례를 근거로 자급률을 끌어올리는데 장기간이 소요된다며 수출 위기감에 대해 간과하고 있다.

하지만, 중국은 환경규제 강화로 석탄 채굴을 제한한 것 뿐만 아니라 휘발유, 경유 등 내연기관의 연료용 수요도 감소함에 따라 정유기업들이 수익성 개선을 위해 P-X 투자에 많은 관심을 나타내고 있다.

중국은 정유기업 수가 240여개에 달하지만 평균 생산량이 308만톤에 불과해 대규모화와 집적화를 통해 정유산업의 경쟁력을 제고시킬 방침이다.

중국은 제12차 5개년계획 기간 동안 정유설비, CTO(Coal to Olefin) 등을 집중 건설함에 따라 석유제품 수입의존도를 크게 줄였으나 이후 CTO는 환경규제를 통해 석탄 가격이 급등하며 경쟁력을 상실해 신규 프로젝트들이 무산되거나 지연되고 있다.

중국은 정유설비를 통해 생산할 수 있는 BTX에 대한 투자를 확대할 예정이며, 특히 P-X 생산능력을 확대할 것으로 파악되고 있다.

제13차 5개년계획에 따르면, 2020년까지 CTO에 이어 NCC(Naphtha Cracking Center) 신증설에도 투자를 확대해 올레핀, 아로마틱 등의 생산능력을 확대할 방침이다.

Sinopec은 2020년까지 Nanjing, Shanghai, Guangdong 등에 정유 및 석유화학공장을 건설하고 인프라를 구축할 계획이다.

중국은 제13차 5개년계획 동안 Sinopec이 운영하고 있는 석유화학단지 4곳을 업그레이드하고 정제 및 석유화학단지 7곳을 추가 개발하는 등 NCC 중심의 화학산업 투자로 전환할 계획인 것으로 알려졌다.

구체적인 세부사항을 수립하고 있는 가운데 신규 정유공장에서는 P-X를 생산하고 NCC는 10곳 이상 건설해 2019-2020년부터 상업화할 예정이다.

중국기업들은 Shenhua Ningxia가 Ningxia 소재 에틸렌 생산능력 45만톤의 CTO 생산설비를 건설하는 것 외에는 대부분 NCC 건설에 집중하고 있다.

나프타 뿐만 아니라 LPG(액화석유가스)를 도입해 원료 수급체계를 다양화함으로써 원료가격 변동에 따른 리스크를 최소화할 방침이다.

Wanhua Petrochemical은 Shandong에서 에탄(Ethane)과 LPG를 혼용 투입할 수 있는 올레핀(Olefin) 생산설비를 2019년 신규가동할 방침이다.

SP Chemicals과 Yangtze Petrochemical은 2020년 이후 주원료로 LPG를 투입하는 생산설비를 구축할 계획이다.

중국은 NCC 위주로 생산하고 있는 한국산에 비해 코스트 경쟁력이 떨어질 것으로 판단하고 반덤핑관세를 이용해 코스트 경쟁력을 확보할 계획인 것으로 알려졌다.

시장 관계자는 “중국기업들이 석탄 가격 강세로 석유계 화학제품 투자로 전환함에 따라 한국 및 타이완산과 코스트 경쟁이 치열해질 것”이라며 “한국 및 타이완이 중국에 의존하고 있는 화학제품부터 반덤핑관세를 이용해 견제를 확대할 가능성이 크다”고 주장했다.

이어 “반덤핑조사를 신청하면 한국산 화학제품에 대한 제조코스트 비중을 파악할 수 있어 중국기업들이 영업에 활용할 수 있다”고 덧붙였다.

중국 자급률 확대에 한국산 “위축”

중국은 기초 석유화학제품 가운데 수입의존도가 높은 P-X, MEG, SM, 프로필렌, 에틸렌, 벤젠, 부타디엔 등의 자급률을 끌어올릴 계획이다.

국내 P-X, SM, 프로필렌 시장은 전체 석유화학 수출에서 차지하는 비중이 모노머 기준 46%에 달해 중국 의존에서 벗어나지 못하면 큰 타격을 입을 것으로 우려되고 있다.

중국은 한국산 비중이 P-X 47%, SM 35%, 프로필렌 51%, 에틸렌 38%, 벤젠 46% 등으로 높게 형성되고 있어 한국산에 대한 견제가 확대될 가능성이 높다.

폴리머는 여러 국가에서 다양하게 수입하고 있어 반덤핑관세를 부과하기 어려운 반면 인근 국가에서 집중적으로 수입하고 있는 모노머에 대해서는 반덤핑관세를 부과할 가능성이 높다는 주장이 제기되고 있다.

특히, P-X, MEG, SM, 프로필렌, 벤젠 등이 제기되고 있으나 벤젠은 SM의 원료이며 P-X 생산에서 부산물 개념으로 생산되는 등 상관관계가 있어 반덤핑관세를 부과하기 쉽지 않을 것으로 파악된다.

이에 따라 P-X, 프로필렌, MEG 등이 다음 반덤핑관세 부과대상으로 예상되고 있으며 P-X가 가장 유력하나 프로필렌에도 주목할 필요가 있다는 주장이 제기되고 있다.

에틸렌은 미국, 중동 등에서도 유입이 가능함에 따라 중국이 정치적인 의도가 아닌 이상 반덤핑관세를 부과하기는 어렵다는 의견이 지배적이다.

하지만, 프로필렌은 과거 수출이 전무했으나 PDH(Propane Dehydrogenation), RFCC(Residue Fluid Catalytic Cracker), NCC 등 신증설이 확대됨에 따라 2020년 수입국에서 수출국으로 전환될 가능성이 높아지고 있어 수입규제에 나설 가능성이 에틸렌보다 높은 것으로 파악된다.

중국 Wanhua Chemical은 프로필렌을 2017년 8월 일본기업과 처음으로 장기계약을 맺고 매년 2만톤 가까이 수출할 것으로 알려졌다.

중국은 한국, 타이완, 일본, 필리핀, 타이, 인도네시아, 미국 등에서 프로필렌을 약 300만톤 수입하고 있으며 한국산 비중이 50-55%를 차지하고 있다.

국내 프로필렌 수출은 90% 이상이 중국에 집중되고 있어 수출국 다변화 등 생존대책 마련이 시급한 것으로 지적되고 있다.

국내 석유화학기업들은 중국이 자급률을 끌어올리고 반덤핑관세 부과를 확대함에 따라 수출경로 확대와 강도 높은 구조조정까지도 대비해야 할 것으로 판단된다.

국내 석유화학기업들은 모노머 기준으로 2016년 P-X 643만톤, 벤젠 204만톤, PTA 178만톤, 프로필렌 170만톤, SM 129만톤 등으로 100만톤을 넘는 대규모 수출을 이어가고 있다.

아울러 중국수출 의존도가 P-X 91.3%, SM 95.0%, 프로필렌 89.9% 등에 달해 중국이 자급률을 끌어올리고 반덤핑관세를 부과해 수출적자가 심화되면 전체 석유화학 사업을 운영하기 어려워질 것으로 예상되고 있다.

시장 관계자는 “P-X, SM, 프로필렌 등은 중국 수출이 감소하면 국내 플랜트들은 전부 폐쇄해야 한다”며 “다운스트림 투자도 방안이지만 P-X의 다운스트림인 PTA는 이미 공급과잉이 극심한 상태이며 SM의 다운스트림인 PS, EPS, ABS 등도 투자가 마무리된 상태로 더이상 추가 투자가 어렵다”고 밝혔다.<허웅 선임기자: hw@chemlocus.com>

표, 그래프: <중국의 화학제품 반덤핑 조사(2017년 H1), 중국의 화학제품 반덤핑 규제현황, 중국 및 한국의 석유화학제품 수출입 의존도(2016)>