OLED(Organic Light Emitting Diode) 시장이 성장하면서 관련 소재 수요가 증가세를 계속하고 있다.

TPC Marketing Search는 글로벌 OLED 소재 시장규모가 2017년 약 1820억엔(약 1조8200억원)에서 2018년 약 2422억엔으로 1.3배, 2020년 약 3562억엔으로 2배 확대될 것으로 예상했다.

OLED는 액정에 비해 휘도가 높고 대비가 강하며 시야각이 넓을 뿐만 아니라 박형화, 경량화, 전력 사용량 절약이 가능하고 응답속도가 빠른 것이 특징으로, 스마트폰 및 TV용 보급이 빨라지면서 시장이 확대되고 있다.

스마트폰용 OLED는 삼성디스플레이가 대부분을 공급하고 있는 가운데 중국 디스플레이 생산기업들이 진입함으로써 소재 시장도 따라서 확대될 것으로 예상되고 있다.

TV용은 LG전자가 유일하게 공급하고 있으며 2017년 도시바(Toshiba), 소니(Sony), 파나소닉(Panasonic)이 OLED TV를 본격 출시한데 이어 앞으로 중국기업 진입이 증가할 것으로 예측되고 있다.

삼성·LG, 차세대 습식기술 개발 시급

글로벌 OLED 시장은 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 장악하고 있으나 삼성·LG 모두 차세대 기술 보완이 요구되고 있다.

현재 주류를 이루고 있는 건식은 국내기업이 선행하고 있으나 차세대로 부상하고 있는 습식은 일본이 우위를 점하고 있는 것으로 파악되고 있다.

일본 특허청이 2010-2015년 한국, 중국, 일본, 미국, 유럽에서 출원된 OLED 장치 관련특허를 분석한 결과에 따르면, 삼성디스플레이 및 LG디스플레이가 글로벌 시장에서 1-2위를 달리고 있는 가운데 중국 패널 메이저 비오이(BOE)가 4위로 맹추격하고 있다.

출원비중은 한국이 36.7%로 가장 높았고 일본이 33.3%, 중국이 19.4%로 뒤를 이었다.

한국은 건식 프로세스에서 강점을 발휘하고 있으며, 특히 증착공법은 특허 출원건수가 1199건으로 674건인 일본의 2배 수준에 달했다.

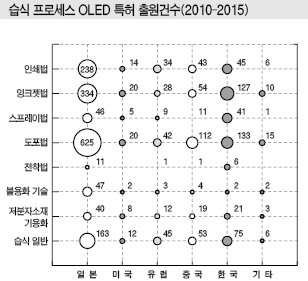

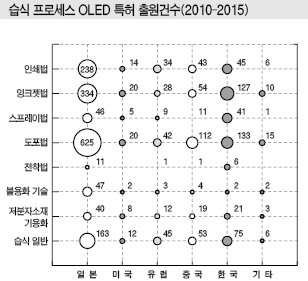

반면, 고정밀 패널을 낮은 코스트로 제조할 수 있는 습식 프로세스는 일본이 우위를 점하고 있는 것으로 나타났다.

도포공법 출원건수는 일본 625건, 한국 133건으로 인쇄공법과 잉크젯공법 역시 일본이 한국 및 중국을 크게 앞서고 있다.

희소금속을 사용하지 않는 차세대 발광기술인 열활성화 지연형광(TADF)도 일본이 선행하고 있다.

특허 출원건수는 규슈(Kyushu)대학을 시작으로 벤처기업인 큐록스(Kyulux), 코니카미놀타(Konica Minolta), 반도체에너지연구소, 이데미츠고산(Idemitsu Kosan)이 TOP5로 나타났다.

그러나 장기적인 경쟁력을 점칠 수 있는 논문 발표건수에서는 중국의 약진이 두드러졌다.

진린(Jilin)대학이 250건, 후아난(Huanan)이공대학이 228건으로 가장 많았고 일본은 규슈대학이 104건으로 9위에 머물렀다.

하지만, 일본은 우위를 점하고 있는 습식 프로세스 확립을 통해 OLED의 경쟁력을 회복할 수 있을 것으로 판단하고 투자를 확대하고 있다.

OLED 소재 공급·개발 경쟁 치열

글로벌 OLED 소재 시장은 2017년 기준 이데미츠고산이 35.0%를 점유하며 1위를 차지하고 머크(Merck) 16.9%, UDC 16.2%, 다우듀폰(DowDuPont) 13.0%, Sumitomo Chemical(SCC) 12.6%로 뒤를 잇고 있다.

이데미츠고산은 모든 라인업을 보유하고 있는 발광소재를 강점으로 LG 및 삼성에게 공급하고 있으며 2018년 이후에도 한국공장의 생산기능을 강화해 고성능화 및 코스트 절감을 추진할 방침이다.

머크는 증착용 저분자 소재, 도포인쇄용 가용성 소재 등을 삼성, LG에게 공급하고 있는 가운데 초박형 인쇄공정용 소재 개발에 주력하고 있다.

앞으로는 인쇄 프로세스용 소재를 중심으로 TCL Group을 비롯한 중국 디스플레이 생산기업들에게도 소재를 공급할 계획이다.

특히, 다우듀폰은 형광 및 인광 발광소재에서 강점을 보이고 있다.

삼성 스마트폰 시리즈에 발광층 인광 적색 호스트를 공급하고 있으며 앞으로는 OLED TV를 중점대상으로 설정해 2020년까지 대화면 TV 패널을 낮은 비용으로 제조할 수 있는 프로세스 기술을 개발함과 동시에 생산설비를 확대할 방침이다.

이밖에 Mitsubishi Chemical(MCH), 덕산네오룩스, SCC, 사이노라(CYNORA) 등이 활발하게 움직이고 있어 시장점유율이 크게 변화할 가능성이 제기되고 있다.

MCH는 발광소재, Bank 소재에 이어 봉지재를 추가해 사업을 확대하고 있다.

덕산네오룩스는 중국시장 공략을 강화해 매출을 늘리겠다는 목표를 세우고 있다.

SCC는 앞으로 OLED TV의 주류로 설정한 도포형 고분자 소재 사업을 강화하고, 사이노라는 개별 색상의 TADF(열활성화 지연형광) 발광소재를 개발해 도포형(용액처리)에 대한 적용을 추진할 방침이다.

일본, 인쇄 프로세스 사업화

일본에서는 OLED TV의 코스트를 감축할 수 있는 인쇄 프로세스 상업화를 진행하고 있다.

JOLED는 이시카와(Ishikawa)에 소재한 노미(Nomi) 공장에 약 1000억엔을 투입해 2020년부터 고분자 발광소재를 적용한 인쇄 프로세스로 OLED 패널을 양산할 계획이다.

JOLED에 OLED 패널 관련기술을 지원하고 있는 Japan Display(JDI)는 200억엔을 조달해 독자적으로 개발한 고기능성 액정패널 생산을 확대할 예정이다.

JOLED는 2018년 7월 세계 최초로 인쇄 OLED를 양산하기 위해 노미공장을 개설했으며 2020년부터 10-32인치의 중형 디스플레이를 양산할 계획이다.

노미공장은 JDI가 액정패널을 생산하던 곳으로 일부 설비를 계속 활용할 방침이다. 건물 및 제조설비 건설, 가동 등에 필요한 자금은 약 1000억엔으로 현재 조달활동을 벌이고 있으며 JDI의 기술지원금은 투자액에 포함하지 않는 것으로 알려졌다.

부지면적은 약 10만평방미터, 5.5세대(1300×1500mm) 기판 기준 생산능력은 월 약 2만장으로 파악되며 자동차, 모니터용 등 중형 디스플레이 양산을 추진하고 있다.

2015년 설립한 JOLED는 2016년 인쇄 OLED 사업화를 목표로 이시카와 기술개발센터에 4.5세대 기판(730×920 mm)에 대응한 시험제작 라인을 설치해 21.6인치 4K OLED 디스플레이를 의료모니터용 등으로 공급한 바 있다.

한편, JDI는 JOLED의 자회사화를 전제로 INCJ로부터 인쇄 OLED 개발자금 450억엔을 전환사채로 조달했으나 운영 측면에서 조정을 거듭한 끝에 결국 자회사화를 포기했다.

JDI는 2018년 6월29일부로 2017년 12월 가동을 중단한 노미공장을 INCJ에게 200억엔에 매각함과 동시에 전환사채 일부인 200억엔을 소각하기로 결정했고, 별도로 2019년 9월까지 JOLED에게 기술개발자금 100억엔을 지원할 계획이다. 이미 150억엔 가량을 지원해 총 지원금이 250억엔에 달하는 것으로 파악되고 있다.