글로벌 PE(Polyethylene) 시장은 2000년 이후 중국, 중동산 등 범용제품과 차별화하기 위해 메탈로센(Metallocene) 촉매 채용을 확대하고 있으며 국내기업들도 고부가화에 집중하고 있다.

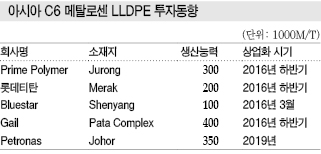

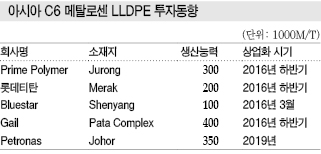

글로벌기업들은 LLDPE(Linear Low-Density PE) 중심으로 메탈로센계 투자를 확대하고 있으며 국내기업들도 메탈로센 전환을 서두르고 있다.

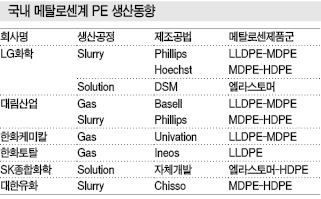

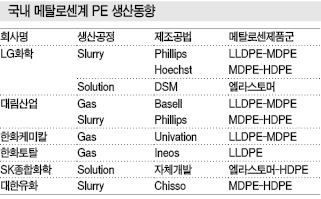

메탈로센 PE는 LLDPE계 비중이 높고 국내에서는 LG화학, SK종합화학, 한화케미칼, 한화토탈, 대림산업 등이 생산하고 있다.

LG화학은 메탈로센 촉매를 자체 개발해 PE 생산설비 대부분을 메탈로센으로 전환할 계획이고, SK종합화학은 메탈로센 PE 23만톤 플랜트를 2015년 하반기 상업화했다.

한화케미칼, 한화토탈, 대림산업 등도 메탈로센 전환을 확대하기 위해 R&D(연구개발)를 이어가고 있는 반면 롯데케미칼과 대한유화는 메탈로센 전환에 지지부진한 양상을 나타내고 있다.

대한유화는 HDPE(High-Density PE)만 생산하고 있어 메탈로센계보다는 UHMWPE(Ultra High Molecular Weight PE) 상업생산을 통해 고부가화에 집중하고 있다.

롯데케미칼은 범용제품인 부텐(Butene)계 LLDPE를 생산하고 있어 메탈로센 전환이 어려워짐에 따라 복합소재 중심으로 고부가화에 집중하고 있으며 롯데티탄(Lotte Chemical Titan)을 통해 메탈로센 PE 생산을 확대할 방침이다.

국내기업, 메탈로센 전환비중 “최악”

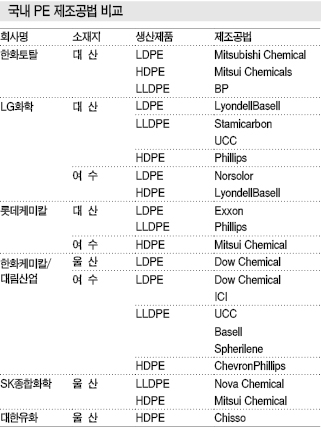

유럽, 일본 등은 LDPE 및 LLDPE 생산에 집중하고 있는 반면 국내기업들은 HDPE 생산비중이 높아 여전히 범용 위주의 대량생산 전략을 고수하고 있다.

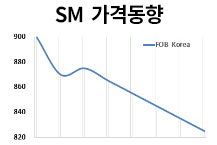

글로벌 메탈로센 PE 수요는 2015년 기준 489만4000톤으로 LLDPE가 356만2000톤으로 73%, POE(Polyolefin Elastomer)가 53만5000톤으로 11%, POP(Polyolefin Plastomer)가 51만2000톤으로 10%, 이밖에 MDPE(Middle-Density PE)/HDPE가 28만5000톤으로 6%를 차지하고 있다.

비중이 가장 높은 메탈로센 LLDPE는 90%가 필름용으로 북미·유럽 수요가 가장 많은 것으로 나타나고 있다.

메탈로센 LLDPE는 중포 필름, 스트레치 필름 등 산업용 포장, 기저귀 백시트(Back Sheet), 책 포장용 필름, 냉장 및 냉동용 필름 등 식품포장, 농업용 필름 중심으로 채용되고 있다.

메이저들은 MDPE 및 HDPE를 메탈로센으로 전환하더라도 응용제품이 부족하다고 판단하고 LLDPE 전환에 집중하고 있다.

시장 관계자는 “PE 및 PP(Polypropylene)는 메탈로센계로 전환함으로써 물성 개선이 가능하지만 MDPE, HDPE, PP는 응용제품 개발이 부진해 성장세가 미미하다”고 밝혔다.

LDPE 및 LLDPE는 메탈로센을 채용하는 등 고부가화 함으로써 HDPE에 비해 공급단가가 톤당 50-200달러 높고 고급 그레이드는 최대 2배가 넘는 것으로 파악되고 있다.

글로벌 PE 생산능력은 2015년 기준 1억452만톤에 달한 가운데 유럽은 HDPE 647만톤, LDPE 및 LLDPE 956만톤으로 HDPE 생산비중이 38.8%, 일본은 HDPE 114만톤, LDPE 및 LLDPE 222만톤으로 HDPE 생산비중이 34.0%로 LDPE 및 LLDPE 생산에 집중하고 있다.

반면, 한국은 HDPE 260만톤, LDPE 및 LLDPE 265만톤으로 HDPE 생산비중이 49.4%에 달해 중국 43.6%, 중동 48.4%, 미국 48.4%에 비해서도 높은 것으로 파악되고 있다.

중국, 중동, 미국은 에탄(Ethane), 나프타(Naphtha), 석탄 등 다양한 원료를 자급화하고 PE 증설을 확대해 코스트 경쟁력을 갖추고 있는 반면, 국내 PE 생산기업들은 제조코스트 절감으로 경쟁력에서 우위를 점하는 대량생산 전략이 한계에 직면하고 있다.

시장 관계자는 “미국, 중동, 중국 등이 우선 HDPE 생산능력을 확대함에 따라 대량생산과 저가원료를 바탕으로 경쟁력에서 우위를 차지할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

이어 “중국 CTO(Coal to Olefin) 및 MTO(Methanol to Olefin) 베이스 PE 프로젝트 대부분이 HDPE에 집중하고 있다”고 덧붙였다.

롯데케미칼, 국내 포기하고 롯데티탄 집중

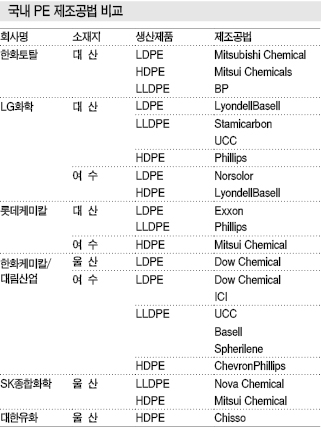

HDPE 생산비중은 대한유화 100.0%, 롯데케미칼 60.0%, LG화학 51.1%, SK종합화학 33.9%, 한화토탈 25.2%, 한화케미칼·대림산업 23.2%로 롯데케미칼과 대한유화가 높은 것으로 파악되고 있다.

대한유화는 LDPE·LLDPE를 생산하지 않고 HDPE 생산에 집중하고 있으며 NCC(Naphtha Cracking Center) 증설로 에틸렌 47만톤을 크래커를 80만톤으로 확대해 제조코스트 절감이 가능해짐에 따라 코스트 경쟁력을 갖출 것으로 기대하고 있다.

HDPE 집중에 따라 메탈로센 전환보다는 UHMWPE 생산에 주력하고 있다.

롯데케미칼도 HDPE에 집중하고 있으며 코스트 절감과 대량생산을 통해 코스트 경쟁력을 강화하는 경영전략을 고수하고 있다.

롯데케미칼은 LLDPE 플랜트가 부텐계를 치환기로 채용하고 있어 헥센(Hexene) 및 옥텐(Octene)계 메탈로센 전환이 어려움에 따라 메탈로센을 통한 고부가화는 어려울 것으로 예상되고 있다.

시장 관계자는 “헥센 및 옥텐계 LLDPE가 부텐계에 비해 고부가가치제품으로 알려져 있어 글로벌기업들이 헥센계 생산을 확대하고 있다”고 밝혔다.

중국시장에서는 C4 LLDPE에 비해 C6가 톤당 250-300달러 높은 것으로 나타나고 있다.

LLDPE는 부텐, 헥센, 옥텐 등 HAO(High Alpha Olefin)를 공단량체의 치환기로 첨가해 생산하고 있으며 국내에서는 대부분 헥센 및 옥텐을 채용하고 있는 반면 롯데케미칼은 부텐을 사용하고 있다.

LG화학은 헥센과 옥텐 공정 플랜트를 모두 가동하고 있으며 한화케미칼, 대림산업, 한화토탈은 헥센 촉매를 채용하고 있다.

SK종합화학은 넥슬렌(Nexlene) 플랜트에 옥텐을 투입하고 있다.

롯데케미칼은 국내 PE 플랜트에 메탈로센 촉매 채용이 어려워짐에 따라 롯데티탄의 LLDPE 플랜트에 메탈로센 촉매를 적용해 고부가가치화할 방침이다.

롯데티탄은 인도네시아 소재 헥센계 LLDPE 20만톤 플랜트를 2016년 하반기부터 상업가동하고 있다.

국내 플랜트는 대량생산 체제를 구축하고 복합소재를 중심으로 TPO(Thermoplastic Polyolefin Elastomer), TPV(Thermoplastic Vulanization), EPP(Expanded PP), HMS(High Melt Strength PP), 접착성 폴리올레핀 수지 등을 개발해 고부가화할 방침이다.

LG·SK, 100만톤 생산체제 구축

국내 석유화학기업들은 메탈로센 PE 생산을 본격화하고 있다.

SK종합화학은 2015년 10월 울산 소재 메탈로센 PE 넥슬렌(Nexlene)23만톤 플랜트를 상업가동했으며 사우디에도 메탈로센 PE 플랜트 건설을 추진하고 있다.

사우디에 넥슬렌 플랜트를 건설해 2020년까지 생산능력을 총 100만톤으로 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

한화케미칼은 「메탈로센 하이브리드 촉매 시스템」을 개발하고 국가기술표준원으로부터 신기술 인증을 획득했으며 메탈로센계 촉매를 기존 PE 플랜트에 적용해 엘라스토머 생산 확대에 나설 계획이다.

LG화학도 국내 PE 플랜트를 메탈로센화한다는 계획을 수립한 것으로 알려졌다.

LG화학은 메탈로센계 촉매·공정 기술을 모두 확보하고 있으며 기초원료부터 촉매, 최종제품까지 수직계열화를 구축하고 있다.

LG화학 관계자는 “LG화학은 LLDPE, HDPE, LDPE, EVA(Ethylene Vinyl Acetate), PP 등 폴리머 전공점에 자체 개발한 메탈로센 촉매를 채용해 전환할 계획”이라고 밝혔다.

LG화학은 2016년 기준 메탈로센 전환율이 10% 수준이며 약 36만톤의 메탈로센계 폴리올레핀을 생산해 매출 약 5800억원을 달성한 것으로 알려지고 있다.

2018년까지 대산공장에 약 4000억원을 투입해 20만톤 상당의 엘라스토머 공장을 건설해 메탈로센계 엘라스토머 생산능력을 약 9만톤에서 29만톤으로 확대할 방침이다.

메탈로센계 엘라스토머는 POE(Polyolefin Elastomer), POP, PBE(Propylene-based Elastomer) 등으로 폴리올레핀을 주원료로 생산하고 있다.

LG화학은 2015년 기초소재연구소에 메탈로센 폴리올레핀 연구센터를 출범시켰으며 80여명의 연구원들이 실험-파일럿-양산 단계까지 폴리올레핀 구조 설계, 메탈로센 촉매, 중합 공정 등 다양한 R&D에 매진하고 있다.

접착용 메탈로센 LDPE, 초고강도 메탈로센 LLDPE, 사출성형용 HDPE, 합사용 메탈로센 PP, 극성기 부여 기능성 폴리올레핀 등을 개발해 상용화를 앞두고 있다.

메탈로센도 대량생산 체제 “돌입”

PE 및 PP 합성반응에는 일반적으로 1950년대 개발된 지글러-나타(Ziegler-Natta) 촉매를 채용하고 있으나 폴리머 물성개량에 한계를 나타내고 있다.

시장 관계자는 “지글러-나타 촉매 구조를 정확하게 파악하지 못해 고분자가 생성되는 반응 매커니즘을 명확하게 밝히지 못했기 때문”이라고 밝혔다.

지글러-나타를 채용한 폴리머는 분자량 분포가 넓어 물성이 불균일해짐에 따라 가공이 어려우며 가공 후에도 변형이 쉬운 단점이 있어 메탈로센 촉매를 투입한 고부가화 폴리머 수요가 늘어나고 있다.

Dow Chemical, ExxonMobil, Shell 등은 메탈로센 촉매를 개발해 1990년대부터 상업화했다.

ExxonMobil은 「EXXPOL」 브랜드를 통해 메탈로센 촉매 특허권을 보유하고 있으며 2012년 싱가폴 소재 메탈로센계 엘라스토머 30만톤 플랜트를 건설해 고부가가치제품 수요에 대응하고 있다.

Dow Chemical은 1990년대부터 북미 LLDPE 설비에 메탈로센 공정을 일부 적용했으며 2000년대부터 메탈로센 채용범위를 확대하고 있다.

2010년 이후에는 타이 소재 섬유화학단지에 메탈로센 촉매를 채용하고 있으며 미국에서는 메탈로센계 EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer) 플랜트 건설을 추진하고 있다.

메탈로센 공정은 북미, 유럽 등에 집중되고 있으나 2010년부터 아시아 생산설비로 확대되고 있으며, 특히 일본이 메탈로센 전환을 가속화하고 있다.

Bluestar는 2016년 3월 Shenyang 소재 헥센계 LLDPE 10만톤을 상업화하고 메탈로센 PE 생산을 본격화했다.

GAFL은 인디아 Pata 컴플렉스에 메탈로센 LLDPE를 생산할 수 있는 PE 40만톤 플랜트를 2016년 하반기에 가동했다.

Petronas는 말레이지아 소재 C6계 35만톤을 2019년 중반 상업화할 예정이다.

시장 관계자는 “메탈로센 PE도 대량생산 체제를 구축하지 않으면 후발기업과의 경쟁에서 우위를 점하기 힘들 것”이라고 주장했다.

일본, 메탈로센 전환비율 50% 달해

일본은 HDPE가 중동산에 비해 경쟁력이 있다고 판단하고 일부 생산설비를 폐쇄하거나 PE 플랜트의 50% 이상을 메탈로센계로 전환했다.

Mitsui Chemicals과 Idemitsu Kosan이 65대35로 합작한 Prime Polymer는 지분 80%를 보유하고 있는 Prime Evolue Singapore(EVLS)을 통해 2016년 하반기에 Jurong 소재 HAO-LLDPE 30만톤 플랜트의 상업생산에 돌입했으며 그룹 전체 생산능력을 55만톤으로 확대했다.

특히, 메탈로센 브랜드인 「Evolue」를 통해 헥센계 LLDPE, MDPE, HDPE 생산을 확대해 고부가화를 시도하고 있다.

Evolue는 에틸렌과 HAO를 공중합한 LLDPE로 메탈로센 촉매를 사용해 독자적인 기상중합공법으로 제조한다.

HAO-LLDPE는 글로벌 수요가 1000만톤 가량이며 일방 LLDPE에 비해 생산성이 높을 뿐만 아니라 강도, 투명성, 성형성이 우수하고 박막화할 수 있어 포장소재에서 식품의 고속충진, 고속히트실링에 적합한 것으로 평가되고 있다.

ELVS는 인도네시아, 타이, 베트남의 수요 신장을 주목하고 있으며 중국의 식품 포장소재를 중심으로 아세안(ASEAN), 인디아, 유럽, 중동, 아프리카 등으로 판매를 확대해 2019년에는 풀가동 체제로 전환할 계획이다.

아시아에서는 HAO-LLDPE를 식품 포장필름에 사용하는 비중이 아직 30% 미만에 불과하지만 수요기업들의 니즈가 고도화됨에 따라 수요 신장이 기대되고 있다.

아시아 HAO-LLDPE 시장점유율은 5-10%대에 불과하나 미국 메이저들은 300만-400만톤 생산체제를 갖추고 있다.

Jurong 플랜트는 동남아 수요처와 가깝고 싱가폴이 중국, 인디아와 자유무역협정(FTA)을 체결했기 때문에 가동률 상승에 따른 수익성 개선이 기대된다.

생산능력을 100만톤대로 확대할 계획이나 2019년 경쟁기업들의 신증설 확대로 공급과잉 도래가 확실시됨에 따라 2017-2018년 최종투자 여부로 결정한다.

Mitsubishi Chemical과 Japan Polyolefin의 58대42 합작기업인 Japan PE는 Kasawaki 소재 HDPE 플랜트를 폐쇄하고 기본 LLDPE, EVA 생산설비의 메탈로센 적용을 확대하고 있다.

Asahi Kasei Chemicals은 아시아에서 가장 먼저인 2000년부터 메탈로센을 채용했으며 Slurry HDPE도 높은 강도와 내구성을 개선해 비교적 높은 가격에 판매하고 있다.

<허웅 선임기자: hw@chemlocus.com>