바이오경제가 세계적인 흐름으로 자리 잡고 있는 가운데 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 확산이 성장을 가속화시키는 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

선진국 및 동남아시아 각국 정부는 바이오경제 전략을 마련해 각종 산업과 융합한 이노베이션을 추진함으로써 신규시장 창출, 인류 안전에 대한 기여를 추진하고 있다.

바이오경제는 바이오기술과 데이터과학의 융합이 일으키는 기술혁신에 따라 천연자원 고갈, 기후변동, 식량안전보장 등 인류가 직면하고 있는 지구적 문제를 해결함과 동시에 지속적인 발전을 가능케 하는 개념이며, 2030년에는 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 전체 GDP(국내총생산)에서 차지하는 비중이 2.7%에 달할 것으로 추산된다.

바이오플래스틱, 식품‧유통 분야 채용 확대

바이오플래스틱은 해양 플래스틱 쓰레기 문제, SDGs(지속가능발전목표), 순환경제 확산 등의 영향으로 수요가 확대되고 있다.

최근에는 코로나19의 영향으로 시장 성장이 주춤하고 있으나 중장기적으로는 수요가 증가할 것이 확실시되고 있다.

일본 정부는 2030년까지 바이오플래스틱을 200만톤 도입하겠다는 목표를 담은 플래스틱 자원순환 전략을 추진하고 있는 가운데 도입 로드맵을 검토하는 등 각종 행정적인 대책에 박차를 가하고 있다.

일본 정부는 2030년까지 바이오플래스틱을 200만톤 도입하겠다는 목표를 담은 플래스틱 자원순환 전략을 추진하고 있는 가운데 도입 로드맵을 검토하는 등 각종 행정적인 대책에 박차를 가하고 있다.

여기에 플래스틱 리사이클 체제가 정비되고 유통, 식품 등 수요산업에서 채용을 확대함과 동시에 최종소비자인 국민의 환경의식이 향상되는 등 환경이 급속도로 변화하고 있다.

바이오플래스틱은 미생물에 따라 자연적으로 분해되는 생분해성 플래스틱과 식물원료를 이용한 바이오매스 플래스틱으로 분류된다.

생분해성 플래스틱은 일반적인 플래스틱과 같이 사용할 수 있으며 사용 후에는 자연계에 존재하는 미생물의 작용에 따라 최종적으로 물과 이산화탄소(CO2)로 분해돼 자연계로 순환되는 플래스틱으로 PLA(Polylactic Acid), PBS(Polybutylene Succinate), PHBH를 비롯한 PHA(Polyhydroxyalkanoate)계 등이 있다.

바이오매스 플래스틱은 재생 가능한 바이오매스 자원, 즉 생물에서 유래한 유기성 자원을 화학적 또는 생물학적으로 합성한 플래스틱으로 주로 옥수수, 사탕수수 전분 및 당질을 원료로 사용하고 있다.

바이오매스 플래스틱은 소각할 때 바이오매스의 탄소중립적인 특징에 따라 대기 중 이산화탄소 농도에 영향을 미치지 않는 특징이 있어 지구온난화 방지, 화석자원에 대한 의존도 경감에 영향을 미칠 것으로 기대되고 있다.

유럽 바이오플래스틱협회에 따르면, 글로벌 바이오플래스틱 생산능력은 바이오매스가 2019년 94만톤에서 2024년 109만톤으로, 생분해성이 117만톤에서 133만톤으로 확대될 것으로 예상되고 있다.

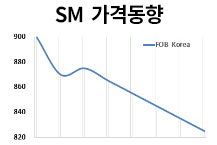

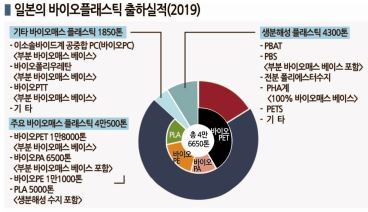

일본, 2019년 수요 4만6650톤 불과

일본은 바이오플래스틱 출하량이 2019년 바이오매스 4만500톤, 생분해성 4300톤을 포함해 총 4만6650톤에 달한 것으로 나타났다.

총 출하량은 2015년 3만5638톤, 2016년 3만9763톤, 2018년 4만4757톤, 2019년 4만6650톤으로 연평균 8% 증가하며 고성장하고 있다.

SDGs, ESG(환경‧사회‧지배구조) 경영 확대, 해양 플래스틱 쓰레기 문제 등에 따른 국민의 환경의식 향상 등이 영향을 미친 것으로 파악되고 있다.

최근에는 소비재 생산기업, 유통기업 등이 바이오플래스틱 도입을 늘리고 있으며 바이오 PE(Polyethylene)는 수입관세가 철폐됨에 따라 식품 분야 등에서 채용이 확대되고 있다.

일본은 2020년 7월부터 비닐봉투를 유료화함에 따라 바이오플래스틱 보급이 가속화될 것으로 예상됐으나 휴대용 장바구니 등을 이용하는 소비자가 늘어나면서 비닐봉투 수요 자체는 감소한 반면 바이오매스 비닐봉투 수요는 예상만큼 증가하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

행정부문에서도 관련대책을 꾸준히 추진하고 있다.

바이오플래스틱 도입 로드맵 검토회는 수차례 회의를 진행해 2020년 말까지 기본방침을 결정한 것으로 알려졌다.

용기포장리사이클법으로 리사이클 비용을 감면하는 등 인센티브 도입, 의료용 가운 및 부직포 마스크 등 소각, 분해가 요구되는 사례 등에 대한 적절한 도입, 리사이클과의 조화 등을 논의하고 있다.

해양 생분해성 플래스틱 표준화 검토위원회도 논의를 진행하고 있다.

국제표준화기구(ISO) 등에 대한 국제표준 제안을 목표로 하고 있으며 다양한 실험데이터가 나오기 시작한 것으로 알려졌다.

일본은 최근 PLA 수입이 급증하고 있다.

2020년 상반기 PLA 수입량은 3200톤으로 전년동기대비 74% 늘었으며, 특히 미국산, 타이산이 급증한 것으로 파악되고 있다. 2020년 PLA 총 수입량은 처음으로 6000톤을 넘어선 것으로 추정되고 있다.

바이오인포매틱스, 신약 개발과 의료에 활용

바이오인포매틱스(Bioinformatics)를 둘러싼 소프트웨어는 최근 10년간 크게 변화한 것으로나타났다.

1990-2000년대 진행된 인간게놈(Human Genome) 프로젝트를 전후로 다양한 상용 소프트웨어 및 서비스가 등장했으며 게놈 해석에는 주로 무상 OSS(Open Source Software)가 사용되면서 공공성이 강한 지식으로 많은 데이터베이스가 공개됐다.

이에 따라 바이오 관련 소프트웨어 공급기업은 인수합병(M&A)을 통해 사업체제를 쇄신함으로써 경쟁력이 떨어지는 곳은 철수가 불가피했으나 일부는 계속 살아남아 독자노선을 걸으며 다시 영향력을 강화하고 있다.

최근에는 대자본이 소프트웨어 공급기업을 인수하거나 그룹화하는 움직임이 확산되고 있다.

지노믹스(Genomics), 프로테오믹스(Proteomics), 메타볼로믹스(Metabolomics) 등 오믹스 해석을 신약 개발, 진단 및 치료를 포함한 의료로 연결하기 위한 통합적인 디지털 실험실을 실현하겠다는 목표를 세우고 계측·분석기기, 데이터플랫폼, 시뮬레이션·해석 소프트웨어 등을 확보하려는 전략으로 풀이되고 있다.

영국 다나허(Danaher)는 벡크만쿨터(Beckman Coulter) 등 생명과학 및 진단기기 생산기업을 산하에 편입했고 전자실험노트를 보유한 IDBS와도 통합했다.

프랑스 다쏘시스템(Dassault Systemes)도 인수를 통해 바이오비아(Biovia), 메디데이터(Meditator) 등 생명과학 관련 비즈니스를 강화하고 있다.

분석기기 생산기업인 미국 퍼킨엘머(PerkinElmer), 써모피셔사이언티픽(Thermo Fisher Scientific) qnS만 아니라 NGS(Next Generation Sequencing) 생산기업인 네덜란드 퀴아젠(QIAGEN), 미국 일루미나(Illumina)도 소프트웨어 공급기업을 인수했다.

그러나 1997년 설립된 스위스 진데이터(Genedata)는 독자적으로 생존했다.

마이크로플레이트 어세이의 데이터 관리 소프트웨어 Screener로 알려진 진데이터는 최근 의약품 모달리티(Modality)에 대응해 바이오의약품 연구부터 개발, 제조에 이르기까지 광범위한 프로세스를 지원하는 데이터 플랫폼을 제공하고 있다.

질량분석을 이용한 바이오의약품 특성 해석기능을 풍부하게 갖춘 Expressionist, NGS를 이용한 생물안전성 시험으로 주목받고 있는 Selector 등 신규영역에 대한 대책도 강화하고 있다.

통합형 워크플로인 Biologics는 항체의약품 등의 R&D 부문에서 생물의약품, 연구 프로세스와 관련된 모든 데이터를 종합적으로 관리해 관련정보의 트레이서빌리티(Traceability)를 실현했으며 최종적으로 특허 신청을 지원하는 기능도 보유하고 있다.

Bioprocess는 바이오의약품 제조에 필요한 세포주를 선발할 때 바이오프로세스 관련 데이터 통합관리 및 공유, 클론 추적, 재고 관리 기능 등을 제공하며 개발평가를 위한 기능도 갖추고 있다.

1998년 설립된 영국 매트릭스사이언스(Matrix Science)는 질량분석 데이터에 따른 단백질 동정을 수행하는 프로테옴 해석 소프트웨어의 대표제품 MASCOT Server를 주력으로 공급하고 있다.

MASCOT Server는 임상 분야에서 활용되고 있으며 바이오마커 탐색으로 변동된 단백질을 발견하는 용도 등으로 사용되는 사례가 증가하고 있다.

최근에는 발현된 단백질 종류에 대한 조사 뿐만 아니라 각각의 정량적 해석에 대한 니즈가 높아짐에 따라 DIA(Data Independent Acquisition) 방식이 새롭게 등장하고 있다.

DAI 방식은 발현량 변동을 정량적으로 해석할 수 있어 간과하던 스펙트럼도 검출할 수 있는 특징이 있다.

일본에서는 월드퓨전(WorldFusion)이 바이오인포매틱스 관련사업을 운영하고 있다.

1996년 설립된 월드퓨전은 바이오인포매틱스 관련 시스템 개발 및 위탁 서비스로 시작한 화학적 지노믹스의 선구적 벤더로 NGS와 연계한 메타지놈 해석 분야에서 개발실적을 올렸으나 최근에는 피부, 구강, 장 내부에 존재하는 미생물군과 관련된 해석에 힘을 기울이고 있어 화장품, 기능성 식품 분야에서 주목받고 있다.

설립 이후 계속 정비하고 있는 지식 데이터베이스 LSKB는 유전자, 단백질, 질환, 화합물 조성의 상호관계를 나타내는 데이터를 정리한 것으로 신약 개발에 대한 응용을 염두에 두고 안전성 정보 등을 추가해나갈 방침이다.

식품‧농업, 디지털 기술로 R&D 분야 확대

농업 관련 바이오산업은 디지털 기술과의 융합으로 R&D 가능 분야가 확대되고 있다.

일본 농림수산성은 최근 농림수산 분야의 바이오기술 연구정책 방향성을 담은 연구 이노베이션 전략 2020을 발표했다.

대략적으로 ①장내 세균총과 세균 대사물의 기능 규명 ②인간게놈 정보 개인 데이터와 식료품 데이터를 결합해 빅데이터로 R&D에 활용함으로써 맛있고 건강한 식생활을 포괄적이고 종합적으로 규명 ③데이터 구동형 스마트 육종 ④건강 및 환경보전에 기여하는 차세대 식물 개발 ⑤생물기능을 활용한 신소재 및 동물용 의약품 개발 ⑥다른 분야와 연계한 신규 산업 창출 등을 포함하고 있다.

아울러 일본은 2019년 10월부터 원하는 유전자만 효율적으로 편집할 수 있는 게놈편집 응용식품에 대한 신고제도를 시행해 사전상담 및 신고접수를 진행하고 있다.

판매할 때 표시의무가 없어 고기능형 농산물 시장이 창출될 것으로 예상했으나 아직까지는 일본 후생노동성이 공표한 식품이 없는 것으로 파악되고 있다.

게놈편집 응용식품은 농산물을 중심으로 개발이 이루어지고 있으며 전분 조성을 편집한 찰옥수수, 기능성 GABA 토마토 등이 실용화를 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

2020년부터는 코로나19에 대처하기 위한 백신 개발이 가속화되고 있다.

캐나다 메디카고(Medicago)는 영국 GlaxoSmithKline(GSK)와 제휴해 아쥬반트(Adjuvant)를 첨가한 백신의 1상 임상시험을 시작했다.

바이러스 유전자를 조합한 담배를 재배해 생육 후 잎에서 항원이 되는 바이러스와 유사한 입자를 추출하는 기술인 것으로 파악되고 있다.

영국 British American Tobacco(BAT)는 바이오 관련 자회사인 미국 Kentucky BioProcessing(KBP)에서 신규 개발한 급생육 담배에 코로나19 유전자 배열의 일부를 클론화해 항원을 개발하고 있다.

전임상시험을 진행하고 있으며 항원 유전자를 담배에 삽입함으로써 매우 빠르게 백신이 식물체 내에 축적되는 것으로 알려졌다.

일본 NARO(National Agriculture & Food Research Organization)와 도호쿠(Tohoku)대학은 식량과 관련해 토양표면에서 뿌리가 성장하는 지표뿌리 유전자를 발견함에 따라 뿌리 개량으로 염해에 강한 벼를 세계 최초로 개발했다.

필리핀, 유전자 재조합 농산물 GR2E 주목

최근에는 필리핀에서 개발된 유전자 재조합(GM) 농산물인 GR2E(Golden Rice)가 주목받고 있다.

필리핀 농무성 식물실업국(DA-PBI)은 2019년 12월 GR2E가 기존 쌀과 동등한 안전성을 보유하고 있음을 확인했다고 발표했으며 필리핀 농무성 산하 필리핀도작연구소(DA-PhilRice)와 국제도작연구소(IRRI)가 생물안전성에 대한 허가를 승인했다.

허가 사항에는 식품 및 사료에 대한 직접 사용과 가공용(FFP)이 포함됐으며 농업 종사자가 논에서 직접 시험재배하는 작업이 가능해졌다. GR2E는 연구를 시작한 후 약 20년이 경과했으며 IRRI가 격리된 장소에서 재배시험을 진행해 허가를 받기까지 약 12년이 소요됐다.

필리핀에서 생물안전성 규제 프로세스를 완료하기 위해서는 GR2E를 일반시장에 제공하기 이전에 상업적 번식 승인, 영양평가 데이터 등이 필요하며 2020년 말까지 해당시험을 진행해 곧 실용화될 것으로 예상되고 있다.

GR2E는 2005년 신젠타(Syngenta) 연구팀이 개발했으며 베타카로틴 함유량이 이전 품종의 23배에 달하는 것으로 파악되고 있다.

필리핀은 영양보충식품, 영양교육 등으로 공중위생에 대한 개입이 성공을 거두었으나 생후 6개월부터 5세까지의 비타민A결핍증(VAD) 비율이 2008년 15.2%에서 2013년 20.4%로 상승한 것으로 나타났다.

이에 따라 골든라이스의 베타카로틴 함유량은 임산부와 유아의 비타민A 평균 필요량(EAR) 가운데 30-50% 공급을 목적으로 개발이 이루어졌다.

IRRI 연구팀은 게놈 편집기술인 CRISPR-Cas9를 이용해 백엽고병 병원균 Xoo에 내성을 나타내는 벼도 개발했다. 백엽고병은 동남아시아 등에서 벼 재배에 막대한 피해를 일으키고 있다.

Xoo는 자체적으로 생성하는 전사활성화인자 이펙터 TALE을 이용해 벼의 당수송을 관장하는 SWEET 유전자에 결합해 벼 식물체에 병해를 확산시키는 것으로 파악되고 있다.

연구팀은 3개의 SWEET 유전자에 착안해 지놈 편집으로 변이를 일으켜 TALE 결합이 대폭 억제되도록 개량했다.

제약, 항체의약품 실용화에 일본 부상

제약산업은 바이오기술에 힘입어 자동차산업을 제치고 최대시장으로 성장할 것으로 예상되고 있다.

특히, 항체의약품은 암, 희귀질환을 중심으로 차세대제품 실용화가 잇따르고 있으며 세계적으로 확산되고 있는 코로나19 백신 및 치료제 개발에도 바이오기술이 필수적인 것으로 파악되고 있다.

일본은 2018년 혼조 다스쿠 교토대학 명예교수가 노벨생리의학상을 수상함으로써 항체의약품 분야에서 높은 평가를 받고 있다.

혼조 다스쿠 교수는 암세포가 인간의 면역체계를 벗어나는 구조를 규명해 옵디보(Opdivo) 등 면역관문억제제 개발에 크게 기여했다.

최근에는 항체와 약물을 화학적으로 결합한 항체약물접합체(ADC)에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 일본 다이이찌산쿄(Daiichi Sankyo)가 직접 개발한 Enhertu가 주목받고 있다.

Enhertu는 난치성 유방암에 대한 치료효과가 확인됨에 따라 미국, 일본에서 승인을 받아 출시됐으며 장기적으로 시장규모가 2조엔 수준으로 성장할 것이라는 의견이 제기되고 있다.

의약품은 일반적으로 생산을 외부에 위탁하나 다이이찌산쿄는 직접 생산체제를 구축하고 있는 특징이 있다.

아스테라스제약(Astellas Pharma)도 ADC가 성장을 견인하고 있다.

2019년 말 PEDCEV가 요로상피암 치료제로 미국에서 승인을 받았으며 위선암 등을 적응증으로 하는 ADC에 대해 최종 임상시험을 진행하고 있다. 모두 일본 도야마(Toyama) 기술센터에서 양산설비를 가동하고 있으며 일본에서 글로벌하게 공급하는 방안을 검토하고 있다.

생산체제를 포함해 항체의약품을 사업화한 일본 제약기업은 주가이제약(Chugai Pharmaceutical)과 교와기린(Kyowa Kirin) 뿐이었으나 아스텔라스와 다이이찌산쿄가 합류함에 따라 일본 바이오의약품 시장 성장이 가속화될 것으로 예상되고 있다.

주가이제약은 2개의 다른 항원에 동시에 결합할 수 있는 양특이성 단클론항체(BsMAb), 항원에 반복적으로 결합하는 리사이클링 항체(Recycling Antibody) 등 신기술을 응용한 신약을 실용화하면서 글로벌 시장을 리드하고 있다.

유전자치료에 코로나19 백신 개발 활발

유전자·세포치료에 대한 대응도 활발하게 이루어지고 있다.

아스텔라스는 2015년 미국 오카타(Ocata), 2019년 12월 오덴테스(Audentes)를 인수해 세포의료, 유전자치료의 신약후보와 제조기술을 획득했다.

다케다약품(Takeda Pharmaceutical)은 최근 미국 매사추세츠의 보스턴(Boston)연구소에서 면역세포를 응용한 암 대상의 세포치료제 제조설비를 가동했다.

다이이찌산쿄는 2020년 4월 미국 울트라제닉스(Ultragenyx)로부터 유전자치료제 제조기술을 도입하는 계약을 체결했다.

최근 기승을 부리고 있는 코로나19와 관련해서도 바이오기술이 각광을 받고 있다.

기존 백신은 약독화된 병원체를 항원으로 이용하는 사례가 많으나 개발 및 생산에 연 단위의 기간이 소요되는 단점이 있는 반면, 코로나19는 신속한 백신 실용화가 요구되고 있어 mRNA(messenger-RNA), DNA 등 핵산을 이용한 백신이 주목받고 있다.

핵산을 이용한 백신은 바이러스의 게놈 배열을 해독하면 설계할 수 있으며 합성도 용이한 이점이 있으나 핵산은 생체에 대한 안전성이 검증되지 않았고 운반체로 바이러스벡터, 지질나노입자(LNP)를 도입하는 등 다른 기술 조합이 필수적이며 아직 승인된 사례가 없어 감염방어효과와 안전성을 양립할 수 있을지 임상시험 결과를 기다려야 하는 것으로 파악되고 있다.

핵산백신은 벤처기업, 대학 등에서 기초연구가 이루어졌으며 실용화는 아스트라제네카(Astrazeneca), 화이자(Pfizer) 등 글로벌 제약 메이저가 전면 협력하고 있다.

핵산을 이용한 백신은 코로나19용으로 실용화됨으로써 미래에 발생할 수 있는 신종 감염병에 대한 강력한 무기가 될 것으로 예상되고 있다.

이에 따라 비즈니스 기회를 확대하기 위해서도 광범위한 관점에서 보건의료정책을 추진함과 동시에 바이오산업을 육성할 것이 요구되고 있다.